新华全媒+丨“蓉宝”背后的故事——中国保护大熊猫之路

| 2023-07-29 来源:新华网 | 分享: |

新华社成都7月28日电 题:“蓉宝”背后的故事——中国保护大熊猫之路

新华社记者杨三军、余里、吴光于

7月28日,第31届世界大学生夏季运动会在四川成都市开幕,以大熊猫“芝麻”为原型的成都大运会吉祥物“蓉宝”,“火出了圈”。

从1963年我国首批大熊猫保护区开始建立,到2021年正式设立横跨川、陕、甘三省的大熊猫国家公园,大熊猫的受威胁等级也从“濒危”降为“易危”……

在大熊猫的故乡,“蓉宝”在为人们传递青春与活力的同时,也向世界“讲述”着中国保护“国宝”大熊猫的故事。

在四川宝兴县灵关镇建联村农户家中发现野生大熊猫(2020年2月摄)。新华社发(宝兴县委宣传部供图)

破解“三难”:圈养大熊猫种群数量稳定增长

今年5月底,大熊猫“鑫鑫”在中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地顺利诞下一只雌性幼崽。这是今年该中心圈养大熊猫产下的第一只幼崽。

目前,在卧龙神树坪基地,还有十几只待产的大熊猫妈妈,中心的繁育团队24小时轮流值班,全面监控“准妈妈”们的身体情况。

“刚出生的大熊猫宝宝,会被熊猫妈妈紧紧地抱在怀里。为保证大熊猫宝宝能吃上母乳,饲养师们会日夜守护,为大熊猫宝宝的成长发育保驾护航。”中国大熊猫保护研究中心专家魏荣平说。

大熊猫是我国特有物种,足迹曾遍及黄河、长江、珠江三大流域。然而,在度过漫长而严寒的冰川期后,人类活动影响不断加大,大熊猫的栖息地逐渐缩减,一度濒临灭绝。

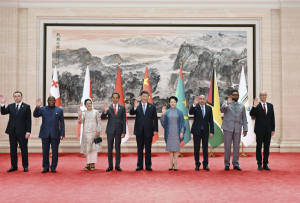

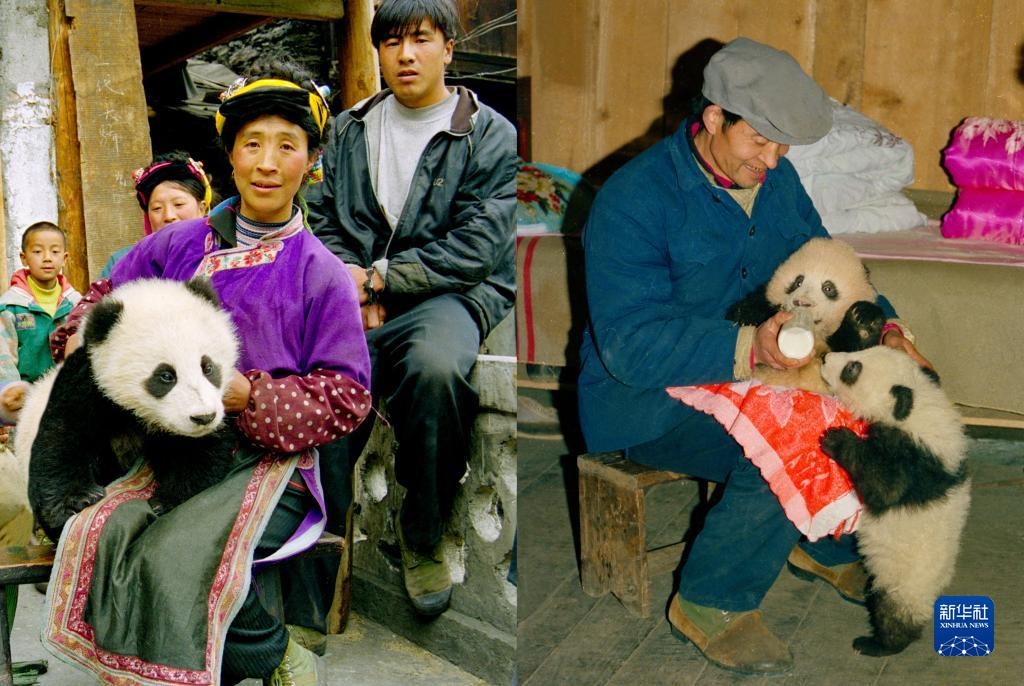

四川宝兴县村民与大熊猫和谐共处(资料照片)。新华社发(宝兴县委宣传部供图)

早在1953年,我国就开始在动物园开展大熊猫的人工饲养。然而,圈养大熊猫的发情难、配种受孕难、育幼存活难等“三难”问题难以突破。

“那时大熊猫间总是‘不来电’,它们被送进‘洞房’后总是打架。”回忆当年的情形,大熊猫专家张和民说,“我发现,大熊猫一紧张激素分泌就出问题。野生大熊猫喜欢独居,而圈养大熊猫被单独关在笼子里,彼此间没有什么感情。”

于是,张和民研究团队把大熊猫们聚在一起,让它们共同玩耍,“自由恋爱”。历经13年艰苦攻关,张和民团队辅以环境富集、行为诱导发情、创新饲料配方等技术,终于破解了“三难”密码。其后,大熊猫人工繁育技术得以长足发展,大熊猫的迁地保护体系逐渐成形。

宝兴县村民与大熊猫和谐共处(资料照片,摄于20世纪)。新华社发(宝兴县委宣传部供图)

随着大熊猫人工繁育、饲养管理和疾病防治等体系的构建,我国圈养大熊猫从最初的10只到目前的670余只,已发展为一个健康有活力、遗传结构合理的大熊猫圈养种群,基本实现了该种群的自我维持和可持续发展。

“圈养大熊猫为我国开展大熊猫系列延伸性科学研究提供了强大的资源保障,除了保存种源的功能外,也为国际交流合作、野化放归提供了坚实的基础,具有反哺野生种群的能力。”张和民说,人工圈养是为了增加大熊猫的数量,但这不是最终目的,回归自然才是对大熊猫最好的保护。

野外引种、野化放归:推动大熊猫野外种群复壮

野外调查表明,由于自然隔离和人为干扰等因素影响,我国大熊猫野外种群被分割成33个局域种群,目前有24个局域种群因为数量少而存在生存风险。

“如果任其发展,一些很小的大熊猫种群会因近亲繁殖造成基因退化,或因遭遇自然灾害、疾病等而永远消失。”中国大熊猫保护研究中心卧龙核桃坪基地主任吴代福介绍,大熊猫野化放归、野外引种,是我国探索恢复壮大大熊猫野外种群的核心措施。

2010年,吴代福和同事们组建了一支有15名科研人员的团队,带着精心挑选的4只大熊猫,来到核桃坪基地,开始了长达10多年的大熊猫野化放归、野外引种等工作,以实现壮大野生大熊猫局域小种群的目标。

2017年11月,四川栗子坪。笼门拉开,人工繁育大熊猫“八喜”和“映雪”冲出笼子,一溜烟奔入森林,回归大自然。为了这一刻,许多人付出了极大艰辛,甚至鲜血。

大熊猫专家张和民(左)与大熊猫宝宝在一起(资料照片)。新华社发

2016年底,中国大熊猫保护研究中心的青年研究者韦华照看的大熊猫“喜妹”在野化培养中,护崽心急,猛地扑倒了他,韦华被严重咬伤。

受伤前,韦华常在“喜妹”身边轻声呼唤,就像呼唤老友亲人。受伤后,韦华说起“喜妹”,眼里还是充满宠溺:“它只是动物,它又不懂事。”

截至目前,中国大熊猫保护研究中心已先后野化并放归“淘淘”等11只人工繁育大熊猫,另有6只雌性大熊猫参与野外引种,其中2只野外救护的大熊猫先后产下幼仔8只,存活7只。

未来,我国将加快大熊猫野化培训、放归、监测等关键技术的创新和推广应用,力争每年实现放归大熊猫3至6只,并通过引种加大野生大熊猫濒危小种群资源保护,逐步建立野生大熊猫遗传种质资源库,实现圈养与野生种群基因双向交流。

“中国大熊猫之父”胡锦矗(左)和时任“五一棚”监测站负责人王鹏彦(右)一起分析大熊猫的粪团,寻找它们的活动踪迹,以准确地投放补充饲料(资料照片)。新华社记者 金勖琪 摄

“相信随着一代代追‘猫’人的付出,一定能够实现野生大熊猫种群的健康繁衍。”吴代福说。

大熊猫国家公园:构建人与自然和谐共生的家园

从青藏高原东缘沿着横断山脉往北,延展到秦岭,这块狭长的区域是野生大熊猫最后的原始家园。

“过去的二三十年间,在政府、科学家和国际社会等各方的共同努力下,大熊猫野外栖息地的面积和野生种群数量的下降趋势被逐渐扭转,并出现明显恢复。自2016年起,大熊猫的受威胁等级从‘濒危’降为‘易危’,这一里程碑式的事件也彰显了对濒危野生动物保护取得的斐然成效。”北京大学生命科学学院研究员李晟说。

大熊猫国家公园专家委员会委员王放认为,大熊猫的保护工作已取得显著成效。下一步需要进一步解决的,是缓解栖息地的破碎化和种群之间相对分散的隔离问题。

为更好保护大熊猫,我国于2017年全面启动大熊猫国家公园体制试点工作。2021年10月12日,大熊猫国家公园正式设立,地跨川、陕、甘三省,总面积约2.7万平方公里。

大熊猫“八喜”和“映雪”放归活动在栗子坪自然保护区(现大熊猫国家公园栗子坪片区)举行,图为大熊猫“八喜”离开转运笼之后奔向丛林深处(2017年11月23日摄)。新华社记者 杨进 摄

位于川北的黄土梁走廊带连接平武县和九寨沟县,以往由于有盘山公路和沿路的人为活动,大熊猫长期面临“走婚难”。但自从盘山公路变成隧道,植被逐步恢复,大熊猫、羚牛等动物越来越频繁地出现在山坡上。

“大熊猫国家公园在整合原有各类保护地的基础上,以维护生态系统完整性和原真性、探索生态文明建设新模式、实现人与自然和谐共生等为目标,让大熊猫更好栖息、生存和繁衍,为生态系统的长期保护提供保障。”大熊猫国家公园管理局局长向可文说。大熊猫国家公园的建立,保护了70%以上的野生大熊猫,并打通了13个大熊猫区域的种群生态廊道。

这是在成都大运会成都博物馆官方特许商品零售店内拍摄的“蓉宝”公仔(7月18日摄)。新华社记者 胥冰洁 摄

大熊猫国家公园划分为核心保护区和一般控制区,纳入生态保护红线管理,对人为活动和开发性、生产性项目建设活动实行严格的差别化管制。保护与发展的矛盾如何破解?

大熊猫国家公园荥经片区红外相机拍摄到的野生动物:毛冠鹿(左上)、黑熊(左中)、野猪(左下)、中华鬣羚 (右上)、藏酋猴(右下)。新华社发

四川宝兴县是世界上第一只大熊猫的科学发现地,被称为“熊猫老家”。近年来,当地坚定不移贯彻新发展理念,持续推进产业结构和能源结构调整,关停了20多座小水电,全面关停国家公园内的矿山,为大熊猫栖息繁衍营造更好的环境。现在,野生大熊猫在这里活动频繁,“村民偶遇大熊猫半夜出山”“游客拍摄野生大熊猫上树”“野生大熊猫做客村民院子”频频登上网络热搜。

“我们在一些区域开展的大熊猫DNA个体识别表明,各区域的个体数量都在增加。随着个体扩散,野生大熊猫活动范围也在扩展,这是可遇见率增大的一个重要因素。”据大熊猫国家公园管理局相关负责人介绍,最新的大熊猫重点区域监测报告显示,近几年,野生大熊猫检出只数增加,同域物种遇见率增长明显。通过国家公园的建设,保护区内生态保护持续向好。

这是大熊猫国家公园荥经片区大熊猫廊道(2020年11月6日摄,无人机照片)。新华社发

在大熊猫国家公园四川唐家河片区入口处,有一个落衣沟村。当地因地制宜发展符合保护要求的特色农业和生态旅游业,让曾经“靠山吃山”的村民走上了绿色发展之路。“生态保护好了,我们的日子也好了,小鹿经常跑到我家院坝来。”57岁的杨庭秀家养了几十箱蜂,再加上经营生态“农家乐”,每年家庭收入十多万元。

“我们保护大熊猫不仅是为了保护这一个物种,更是要保护一个完整的生态系统。”四川省林业和草原局野生动植物与湿地保护处二级调研员张倩说,大熊猫是全球生物多样性保护的“旗舰物种”,保护大熊猫恰似在自然界中撑起了一把“保护伞”。

在中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地,工作人员抱着熊猫宝宝亮相(2022年1月24日摄)。新华社记者 王曦 摄

在大熊猫国家公园的“伞护”下,近年来,雪豹、毛冠鹿、红腹角雉等时有“出镜”,巴朗山雪莲、长芒凤仙花等植物新种也陆续被发现。

从人工繁育圈养到推动野外种群复壮,从碎片化的栖息地到整体性的国家公园,大熊猫受威胁等级从“濒危”降为“易危”……凭着持续推动人与自然和谐共生的执着和坚守,中国不断探索保护大熊猫之路,为世界提供了又一个生物多样性保护的成功范例。