农田装上智慧大脑 村民乐享智慧生活

| 2022-02-18 来源:人民日报 | 分享: |

手机成为新农具 数据成为新农资

农田装上智慧大脑 村民乐享智慧生活

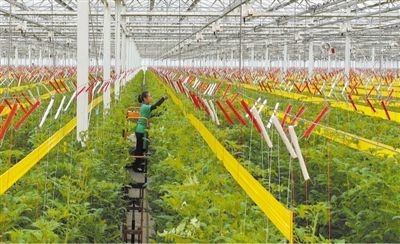

四川眉山(西南)智慧农业园里,农民在管理无土栽培的番茄。姚永亮摄

数字乡村建设让种地省心、高产高效

人勤春来早。在山东省潍坊市潍城区于河智慧农业产业园的大棚内,红红的果实挂满枝头,大棚里呈现出一派喜人景象。

大棚管理员朱丙光介绍:“这里配备了智能温度控制系统,可以根据温度自动放风,通过网络和电子监控设备,对水肥实施精确管控,保障了作物的口感和品质。以西红柿为例,一年下来,一个大棚总产量达到1万斤左右,收入20万元。”

在江西省安义县金果小镇,手机种地,朱来华用得越来越熟练了。他每天上班的第一件事就是查看各地块参数。“土壤湿度低了!”看到柑橘林一号地块的测报系统弹出警告,朱来华立即启动自动水肥灌溉系统。“数字化让种地成为一件很‘酷’的事。”朱来华边点着手机边说,“800万像素的高清摄像头遍布整个园子,每棵树的情况都一览无余。”

金果小镇负责人范俊辰是一名80后,他毕业于南昌大学计算机系,工作几年后回家,从父亲手里接过了这片果园。“干了才知道,果园管理不简单,市场风险大,人工成本高,怎么才能赚钱?”范俊辰坦言,“要干,就干和父辈们不一样的。”2019年,范俊辰筹集近200万元,对果园进行数字化改造。

智慧农业物联网云平台、农情环境数据智慧监测系统,让果园实现远程可视化,昔日果园仿佛“装”上了大脑。

“智慧农业系统改造后,2000亩果园只需几个人,就能管理得井井有条。”范俊辰自豪地说,金果小镇种出的果子个头均匀,甜度高、口感好,销路不愁,“拿猕猴桃来说,一亩能产3500斤,比其他地方的产量高七成。”

如今在安义县,已经建成5个这样的农业物联网示范基地。“数字化发展助力传统农业转型升级。”安义县农业农村局副局长熊林桥介绍,目前全县信息进村入户村级信息服务站覆盖率达65%,主要农业生产基地全部开展水肥一体化建设,利用物联网精准灌溉的面积达到3万余亩。

当前,我国行政村全面实现“村村通宽带”。“农村新型基础设施建设是数字乡村建设的重要支撑。”中国社会科学院财经战略研究院副院长夏杰长说,应着力提升农村新基建速度,在农村地区加快布局5G、人工智能、物联网等设施,实现数字技术与农业的深度融合,同时,也要推进智慧水利、智慧农业、智慧物流建设,筑牢数字乡村的发展基础。

数据资源一张图,村民“小事不出门、大事不出村”

走进吉林省农安县合隆镇陈家店村,这里不仅有宽阔的幸福广场、笔直的柏油路,还有一块醒目的村务数据大屏。“居民信息、网格管理、农业信息、外出务工等数据都能显示在大屏幕上,打造了农业农村数据资源的一张图。”陈家店村党支部书记付升学介绍。

去年,农安县启动数字乡村振兴服务平台建设,为农村提供数字化政务、教育、医疗、生产、就业等服务,拓展应用,实现治安防控,陈家店村成了试点村。

“现在看病方便多了,屏幕一开,大医院的医生现场给咱看。”65岁的村民张广成高兴地说。老人常年高血压,儿女们在外打工,自己又行动不便,过去最发愁进城看病。自从数字乡村振兴服务平台建起后,张广成身体一有不舒服,就到村卫生室,通过远程医疗设备检测血压血糖,还能视频连线问诊、线上购药,让老人少了一块“心病”。

数据显示,2020年,全国县域政务服务在线办事率66.4%,县级农业农村信息化管理服务机构覆盖率78.0%,“雪亮工程”行政村覆盖率为77.0%。专家表示,以家用电视屏和个人手机屏为终端,数字乡村平台将服务和信息精准下发到户,将教育、医疗、农技等优质资源下沉到村,有效促进了日常信息交互,不仅让村民“小事不出门、大事不出村”,还提升了基层治理效率。

前段时间,陈家店村嘉和社区有人违规堆放杂物,气味难闻。村民用手机拍照上传到数字乡村平台,村里查明情况后立即清理,处理结果在手机上一清二楚。路旁安装的高清摄像设备,对村情实时监控,一旦发现秸秆燃烧或不明烟火,村级数据大屏就会弹窗提醒,并同步发送到村干部手机上,方便第一时间进行处理。

付升学说,目前数字乡村平台已经完成数据采集,每户村民都有数据档案,针对独居留守老人、低保户、五保户等重点监测人群,可以及时提供相应服务。

近年来,吉林省整合了23个服务“三农”的应用系统和平台,通过打通底层数据和功能,形成统一运营的省数字农业云平台。

数字经济催生新业态,带动更多农民增收

“过年大鱼大肉吃腻了,不如来点生蚝尝尝鲜,这一片都是咱家的生蚝……”每天下午,江苏省连云港市赣榆区石桥村村民张春梅,准时出现在抖音平台,或分享赶海经历,或直播带货,或科普海产品小知识……凭着坚持不懈地努力,张春梅有了近200万粉丝。

赣榆地处黄海之滨,不少村民从事海产品生意。“不试不知道,电商的潜力还真大!”从最初的“三脚架+手机”摸索,几年下来,张春梅渐渐摸出些专业门道。销量上去了,她和丈夫从渔民手里拿货,跟厂方谈价、把好品控关,通过直播带货,张春梅网店的海鲜日销量从一两百单增长到两三千单。

城乡同网同速,为农村电商打好基础。赣榆区商务局局长王萍介绍,去年全区电商年交易额达150亿元,快递上行量达1.08亿件,现有网络商户7000余户。“过去给客户寄海货,全靠一辆小面包车来回搬运,现在不光收发点近了,快递车还提供上门服务,能更好地保持海产品鲜度。”张春梅说,除了海鲜,还帮村里人卖秋桃,“我想着让更多人一起富。”

许多青年返乡创业,为乡村发展注入新动力。

在赣榆区娄官庄村,气温回升,有机生产基地又忙碌起来。“施用有机肥,除草靠人工,伺候这片地一点都不敢马虎!每年收完冰糖玉米种红薯,城里人可喜欢了。”60岁的村民唐农田跟着合作社搞订单生产,一亩有机玉米收入上万元。

负责提供种苗、技术和销路的,是当地一家龙头企业,负责人是85后的王培超。“村民靠传统耕种收入有限。我希望抓住消费升级的契机,上游采用订单模式,下游发展微商等方式,帮助村民的好产品卖出好价钱。”王培超介绍,企业收购的产品80%以上都是线上销售。目前,企业的有机种植项目直接带动150多名农民,年用工量1200余人次,村民平均年收益达7万元左右。

数字乡村加快推进,新业态、新模式潜力巨大。前不久,中央网信办等10部门印发《数字乡村发展行动计划(2022—2025年)》,立足“十四五”时期数字乡村发展,部署数字基础设施升级、智慧农业创新发展、新业态新模式发展等8方面重点行动。农业农村部明确提出,到2025年,全国农产品网络零售额达到1万亿元,农林牧渔专业及辅助性活动产值达到1万亿元,新增乡村创业带头人100万人,带动一批农民直播销售员,农民生产经营能力普遍增强。

夏杰长表示,数字乡村建设,离不开新技术、新业态的叠加推进作用,也离不开农村劳动力数字化水平和能力的提升。要鼓励人才下乡,增强农民的主动性和创造性,加强对农村干部、新型农业经营主体以及广大农民数字化培训,更好助力数字乡村建设。(郁静娴 祝大伟 杨颜菲)