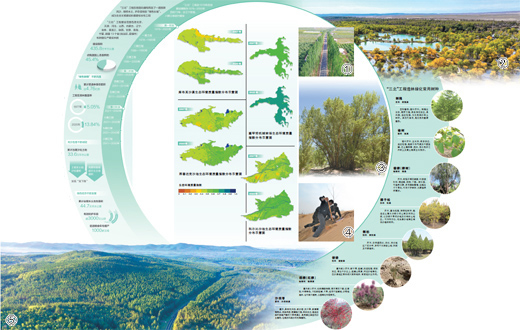

从卫星视角看“三北”工程(美丽中国)

| 2023-06-15 来源:人民日报 | 分享: |

图①:位于新疆温宿县的柯柯牙绿化工程区域。 艾则孜·沙木沙克摄(人民视觉)

图②:甘肃酒泉市金塔县沙漠胡杨林景区秋景。 曹红祖摄(影像中国)

图③:内蒙古巴彦淖尔市临河区国营新华林场。 本报记者 张 枨摄

图④:黑龙江齐齐哈尔市泰来县大兴镇,群众正在“沙坨子”上植树造林(摄于2015年)。祁 煜摄(影像中国)

图⑤:河北塞罕坝机械林场夏日景色。新华社记者 杨世尧摄

专家支持:国家卫星气象中心韩秀珍、周芳成,内蒙古自治区气象局孙小龙,河北省气象局赵春雷

制图:耿维成、孙小龙、相云

数据来源:国家林草局

本报记者董丝雨整理

编者按:6月5日至6日,习近平总书记在内蒙古自治区巴彦淖尔市考察,主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会并发表重要讲话。他强调,加强荒漠化综合防治,深入推进“三北”等重点生态工程建设,事关我国生态安全、事关强国建设、事关中华民族永续发展,是一项功在当代、利在千秋的崇高事业。要勇担使命、不畏艰辛、久久为功,努力创造新时代中国防沙治沙新奇迹,把祖国北疆这道万里绿色屏障构筑得更加牢固,在建设美丽中国上取得更大成就。

1978年11月,党中央国务院作出建设“三北”防护林体系工程的重大决策。40多年来,老一辈工程建设者艰苦创业、开拓进取,新一代三北人锲而不舍、接续奋斗。党的十八大以来,习近平生态文明思想引领“三北”工程不断前行,深入践行绿水青山就是金山银山的理念,统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,一张蓝图绘到底,一茬接着一茬干。

2021—2030年是“三北”工程六期工程建设期,是巩固拓展防沙治沙成果的关键期,是推动“三北”工程高质量发展的攻坚期。本版推出特别策划,从卫星遥感监测视角,展现“三北”工程建设的伟大成就。

党中央高度重视荒漠化防治工作,把防沙治沙作为荒漠化防治的主要任务,相继实施了“三北”防护林体系工程建设、退耕还林还草、京津风沙源治理等一批重点生态工程。经过40多年不懈努力,我国防沙治沙工作取得举世瞩目的巨大成就,重点治理区实现从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变,保护生态与改善民生步入良性循环,荒漠化区域经济社会发展和生态面貌发生翻天覆地的变化。

近年来,气象部门积极利用风云气象卫星遥感数据及产品,发挥风云气象卫星多星组网、协同观测的优势,对我国防沙治沙重点治理区域生态环境状况进行高时间分辨率和高空间分辨率的动态监测评估。卫星遥感监测显示,2007—2022年,“三北”工程区域生态环境质量呈向好趋势,生态环境质量指数年均增幅0.4%,生态环境质量等级为优和良的面积占比从2007年的19.9%提高到2022年的34.4%。生态环境质量指数是卫星遥感监测生态环境质量的重要指标体系,反映一个区域生态环境质量的变化情况。数值越大,代表生态环境质量越好。河北塞罕坝机械林场、库布其沙漠、科尔沁沙地、浑善达克沙地等重点区域生态环境质量持续向好,充分体现了我国生态环境建设的成就。

国家卫星气象中心专家分析,植被覆盖的改善是“三北”工程区域生态环境质量向好的主要原因。东北区、华北区、西北区植被指数较2000年以来平均值分别增长了21.9%、15.7%和10.4%。

卫星遥感监测显示,2007—2022年,塞罕坝机械林场生态环境质量呈向好趋势。生态环境质量指数年均增幅1.6%,2021年达到自2007年以来最大值。植被覆盖度由最初的裸地、低覆盖为主显著提高到超过80%,转变为高覆盖。随着塞罕坝地区生态向好,局地小气候不断改善。1961年以来,塞罕坝机械林场年降水量平均每10年增加14.3毫米,明显高于周边地区3.6毫米的增幅。

持续向好的生态成就背后,是塞罕坝人经过艰苦卓绝的努力,把塞罕坝从茫茫荒原上的“一棵松”变成今天的百万亩人工林海,生态环境质量不断向好。

卫星遥感监测显示,2007—2022年,库布其沙漠生态环境质量指数年均增幅1.0%,2022年达到自2007年以来最大值;归一化植被指数年均增幅0.9%,2020年达到自2007年以来最大值。

卫星遥感监测显示,2007—2022年,科尔沁沙地生态环境质量指数年均增幅0.5%;归一化植被指数年均增幅1.5%。

近年来,科尔沁沙地降水呈现增多态势。气象监测显示,科尔沁沙地区域年平均降水为390.3毫米,近年来该区域降水较常年偏多。从长时间尺度来看,平均每10年降水增加约2.224毫米。党的十八大以来,内蒙古通辽市加快推进国家重点林业生态工程和项目,先后组织实施“5820”“双百万亩”等一批林业生态建设工程和收缩转移战略,2021年,科尔沁草原可持续性修复重大工程启动,科尔沁沙地综合治理取得了显著成效,生态环境质量持续向好。

(本报记者 李红梅)