文化新观察|在这里,探寻民族团结的文化根脉

| 2023-09-15 来源:新华网 | 分享: |

新华社北京9月14日电 题:在这里,探寻民族团结的文化根脉

新华社记者王明玉

中华文化是各民族文化的集大成。近日,由国家民委主办的铸牢中华民族共同体意识文物古籍展在民族文化宫展出。1500余件文物古籍穿越千年,铺展开一幅各民族不断交往交流交融的历史长卷。

百川归海,华夏同根。文化认同是民族团结之根、民族和睦之魂。铸牢中华民族共同体意识离不开文化认同的精神力量,延续五千多年的中华文明离不开各民族交流互鉴。

三个关键词,带你探寻民族团结的文化根脉。

关键词一:文脉千年

蛙纹陶壶、漩涡纹彩陶壶、锯齿漩涡纹陶壶……展厅里,一组大小不一、形态各异的彩陶格外引人注目。

“这些彩陶最早可追溯至距今5000多年前,包括马家窑文化、齐家文化、辛店文化等,见证了中华文明多元一体格局形成发展的演进历程。”民族文化宫博物馆馆长陶颖介绍,其中,属于仰韶文化石岭下类型的变体鲵鱼纹陶瓶,记录了史前时期中原仰韶文化向西发展至甘青地区、衍化为马家窑文化的历史。

图为展出的部分彩陶。(国家民委供图)

中国社会科学院教授刘国祥说,展览关注和利用“中华文明探源工程”等最新考古研究成果,通过展现彩陶等重要文化遗存在中华大地各史前文化遗址间的传播交流,再现中华民族的悠久历史,展现中华文明突出的连续性。

从最先记载“大一统”一词的《春秋公羊传》,到世界上现存最早的纸币实物,再到成书于19世纪的托忒蒙古文《西游记》……一件件珍贵文物古籍从历史深处走来,道出了五千年中华文明延续不断的历史基因。

“每一件文物古籍,都体现了中华文化的博大精深,承载着中华民族共同体的历史记忆。”民族文化宫副主任们发延说。

图为大一统展厅内场景。新华社记者王明玉 摄

关键词二:融通互鉴

众多展品中,有一册薄薄的小书颇为特别——西夏文汉文字典《番汉合时掌中珠》,书上有两种不同的文字,一侧是汉字,另一侧是西夏文。

中央民族大学教授关凯介绍,“按照书中序言的说法,学会‘番言’是中原团结‘番人’的重要途径;学会汉文,则是‘番人’学习中原文化的重要手段。”

中华文明具有突出的包容性,从根本上决定了中华民族交往交流交融的历史取向。关凯表示,“展览充分体现了历史上各民族文化互鉴融通的演变过程,深刻揭示了铸牢中华民族共同体意识的现实重要性。”

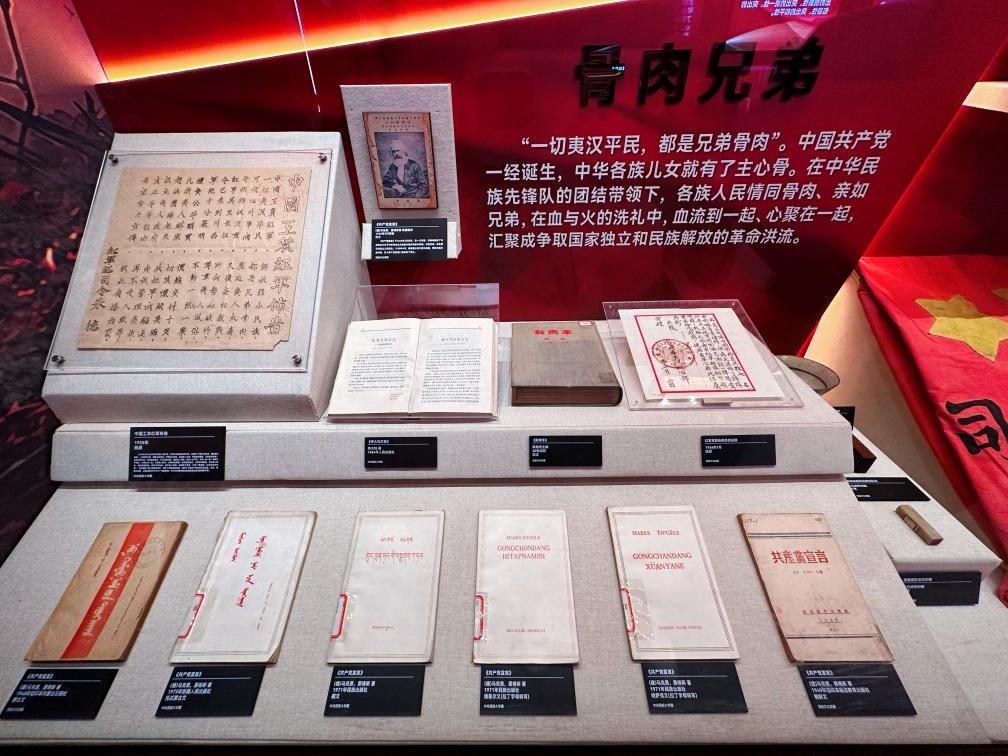

图为不同文字版本的《共产党宣言》。新华社记者王明玉 摄

展厅里,藏文、蒙古文、朝鲜文等版本的《共产党宣言》见证各民族共同的初心;云南蒙化马帮牌匾、布朗族秤砣、侗族木雕茶具等文物,记录茶马互市中各民族经济文化交流的历史;“三千孤儿入内蒙”的物件,书写各族人民血浓于水的情谊……

文化上兼收并蓄、经济上相互依存、情感上相互亲近。千百年来,各民族不断交往交流交融,共同创造了灿烂的中华文化,构筑起中华民族共有精神家园。

图为大交融展厅内场景。新华社记者王明玉 摄

关键词三:走进大众

在各民族深化往来的过程中,一代又一代中华儿女通过河西走廊等一个个著名要道你来我往。展览以别具匠心的设计,将这些要道嵌入展厅,让人穿越古今。

——更沉浸。走进展厅,头顶上方是古天文图、古丝绸之路地图,脚下则是流淌着一行行经典语录的“中华文明之河”和“民族走廊”。

——更直观。展台犹如一张打开的卷轴,一件件精美展品置于其中,观众只需旋转按钮,就可以在卷轴上的电子屏上,选择想了解的文物故事。

——更有趣。一面由花瓣组成的古籍墙上,花瓣中藏有200多册古籍;一面铜鼓周围,人们触摸鼓面,展厅内便传来各民族的音乐交响……

图为大团结展厅内场景。新华社记者陈晔华 摄

“如何在历史中抽取核心符号、融入当代元素,是最大的挑战。”负责展陈设计的大连民族大学设计学院院长范一峰说,展览提取出花瓣“瓣瓣同心”、铜鼓“同心共振”等符号,通过可视化呈现、沉浸式体验,让文物古籍真正走出“深闺”、走近大众。

在这里,可以深刻感受各民族共同开拓的辽阔疆域、共同书写的悠久历史、共同创造的灿烂文化、共同培育的伟大民族精神;在这里,可以探寻民族团结的文化根脉,见证中华文化的根深叶茂。