天府新视界丨书画传习,青春应如何开笔?

| 2024-07-02 来源:四川观察(来源:天府新视界) | 分享: |

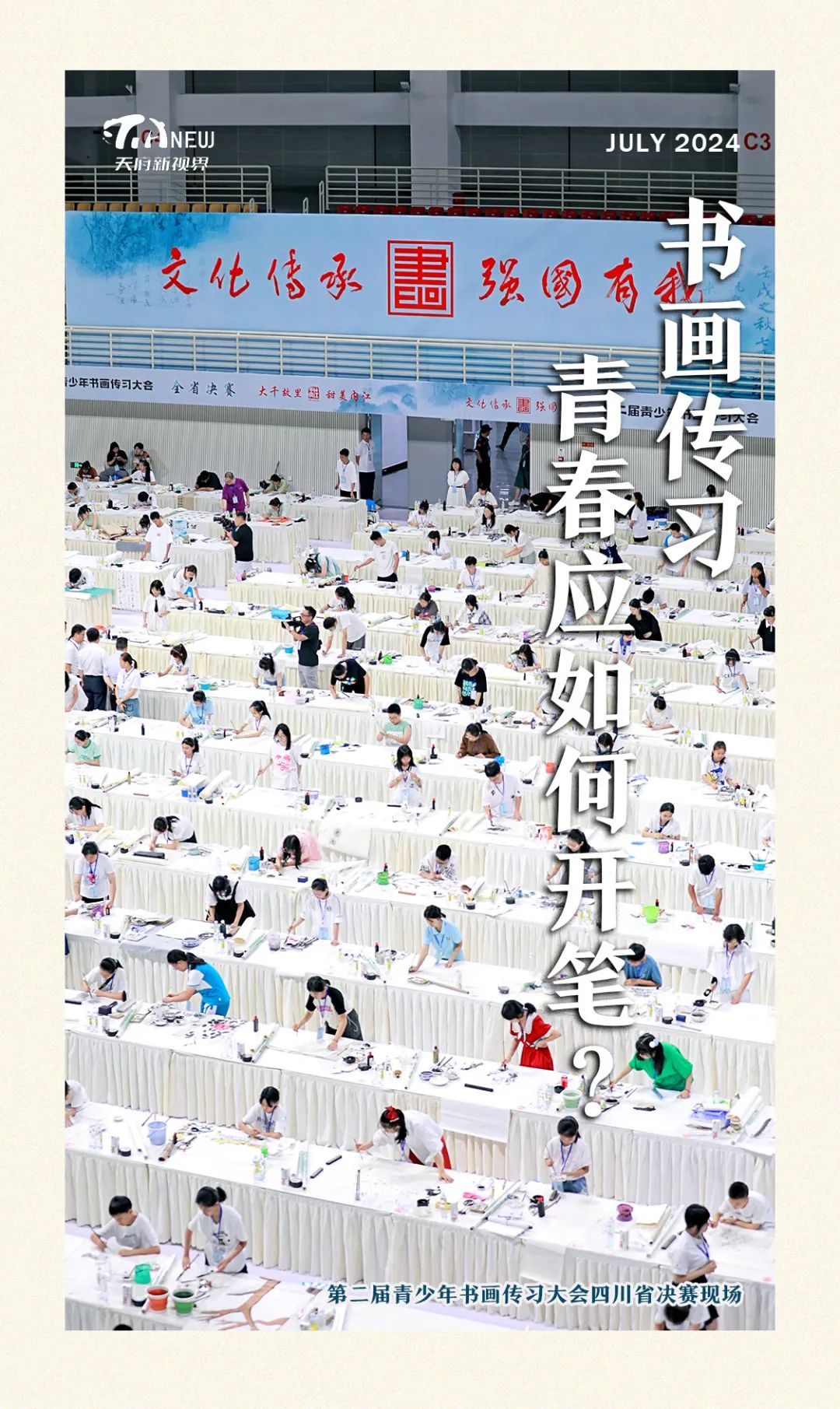

课桌整齐摆放,宣纸铺开,数百名青少年挥毫泼墨。这样的场景,在四川21个市州陆续上演,并持续两个月。

4月以来,随着省委宣传部、教育厅、文化和旅游厅、团省委、省文联、省少工委六部门联合发文,第三届青少年书画传习大会研墨开笔。这也是四川在全国率先开展青少年“能文能武”计划的创新之举。

为何要如此大力推行书画传习?

书画艺术是中华优秀传统文化不可或缺的基因,也是中华民族独有的艺术形式。艺术的生命在于传承和创造。

文化传承,需要一代人与一代人之间的薪火相传;书画传习,更是需要一代人接续一代人的心摹手追。作为中国人的精神气象,书画承载着文明的印记,穿越古今,横跨东西,依然如此朝气蓬勃。

第二届青少年书画传习大会决赛现场 摄影/杨译焮

书画是活着的艺术,需要不停地回望历史,也需要随时代日日常新。因为不断地继承与创新,才实现了一生二、二生三的繁荣与延续。

蜀人书画恰恰就像呼吸一样,从未断代,这也是一方水土能够传承的关窍所在。

唐末至五代,全国多地陷于战乱,四川却相对安定。安史之乱和黄巢起义迫使唐代皇帝两次入蜀避难,众多宫廷画家跟随入川,宫廷绘画技艺传入四川,推动了四川书画艺术繁荣。

其后,“江山代有才人出”。从宋代“三苏”、文同、法常,到元初邓文原;从明朝三才子之首的杨升庵,到“蜀中怪才”李调元;再至近代“五百年来一大千”的张大千,把中国书画艺术又一次推至巅峰。

巴山蜀水灵气汇聚,文艺才学南北兼收。书画艺术既是一脉相承,又显得别具一格。

居于浣花溪畔的唐朝女诗人薛涛,取浣花溪水创制的小页诗笺,风靡当时,并对后世制笺业影响深远,后人将此笺命名为“薛涛笺”。她所写的《萱草》等几首诗的行书真迹,后被北宋皇室视作珍品收藏,蔡京、米芾、蔡卞这3位北宋著名书法家甚至将她的书作与王羲之和卫夫人对比。

在“文人天堂”的宋朝,虽同为蜀人,仅画竹一项,却是各领风骚。眉州苏轼不仅一气呵成写就“天下第三行书”《寒食帖》,他还开创“苏派竹画”,一幅《枯木怪石图》入选“中国100幅名画”。虽是苏轼的忘年之交,绵州盐亭人文同开创“湖州竹派”,不仅给后人留下了“胸有成竹”的底气,也留下了跻身“中国100幅名画”的《墨竹图》。成都华阳的李时雍,是四川历史上第一个书学博士,也是北宋仅有的两个书学博士之一(另一个是米芾),他画墨竹的技术同样高妙。

除了创作本身,蜀地还为创新提供天时地利。米芾留下的“中华第一美帖”《蜀素帖》,就是在“四川造”丝绸织物上进行创作的。《蜀素帖》是目前唯一以材料命名的书法作品,也是中华优秀传统文化两大元素、两种线条的交响。

第二届青少年书画传习大会决赛现场 摄影/杨译焮

数字时代,“输入”代替“书写”是常态,“师古开今”的艺术应该如何传承?

追求笔墨纸砚背后的厚重文化。书画艺术不是简单的写字、画画,而是以具象的形式达到对优秀传统文化“润物无声”的传承,笔端是字、是画,透过纸背体现的是艺术家对诗词、楹联、音乐,甚至人生态度的涵养,是多元文化的厚积薄发。

画家李苦禅也曾说,“功夫在画外”。传统文化的积累和学习也需要“从娃娃抓起”,近年来,“传统文化进校园”等活动在四川层出不穷,义务教育阶段开好美术、书法、音乐课程的基础上,开设戏剧、川剧、四川曲艺等具有鲜明地方文化特色的课程。2022年开始,四川全面将艺术类科目纳入中考,并作为高中阶段学校考试招生录取计分科目。

追求“提按使转”背后的审美情趣。艺术的本质是审美,这种能力是零零碎碎时间里点点滴滴的积累。2022年起,四川全面加强和改进新时代学校美育工作,为解决中小学课后“三点半”问题,将美育实践活动作为中小学生课后服务工作的重要载体。

2023年,四川青少年美育文化艺术研究院等多家单位联合发起了“新时代青少年美育发展计划”。四川也在教育阶段逐步完善“艺术基础知识基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长”的教学模式,帮助学生提升文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践等核心素养,并全面推进中小学生艺术素质测评。

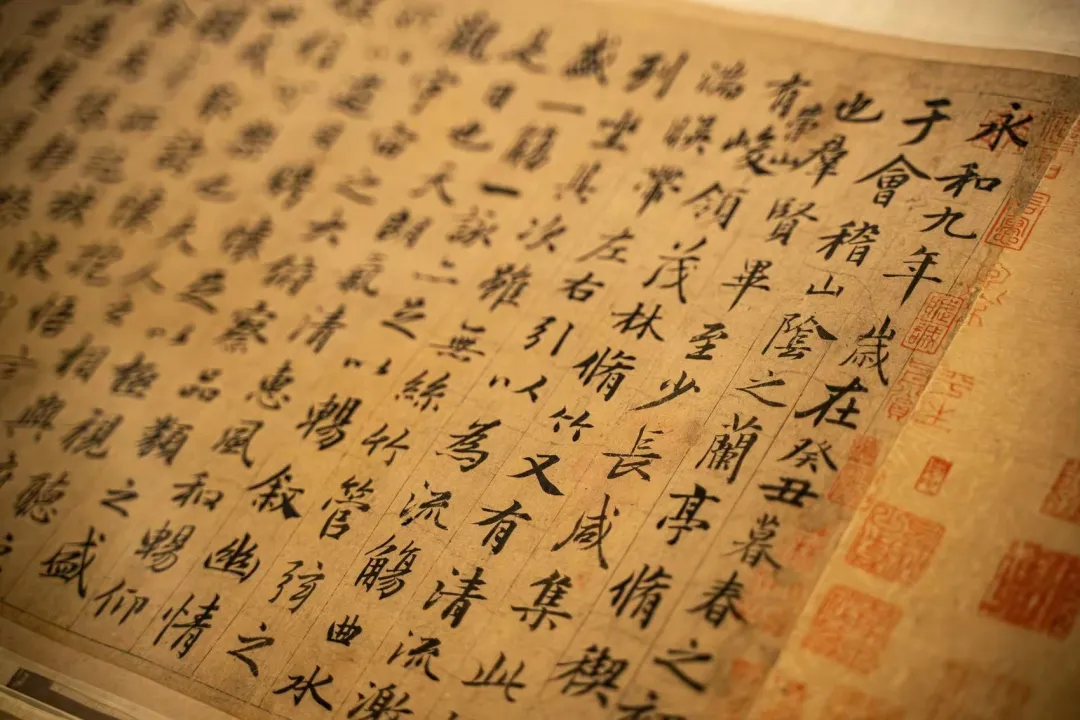

追求“横平竖直” 背后的人格修炼。书画重“师承”,但更在意“师心而不蹈迹”,是“先有人格、再有书格”的追求。正如赵孟頫“尊古求源”学习王羲之书法,一幅《兰亭序》临摹无数本,直到晚年临摹的《定武本兰亭》,自己才十分满意。这期间,或许不仅仅是笔法、字法、章法循环往复的继承与弘扬,更是对古人“起笔见才、收笔见德”的延续。

赵孟頫临王羲之《兰亭序》 图据川观新闻

苏东坡说“执笔无定法”,文化传承需要层出不穷的创新举措。

书画传习是技艺比拼,更是推动文化传承后继有人的盛宴。在青少年书画传习大会上,四川21个市州1500多所学校纷纷“出战”,以选拔赛“开篇”,统筹城市和偏远乡村,结合国家“双减”政策和美育教育要求,掀起中国书画传习热潮。立足文化事业文化产业繁荣发展,传习大会向书画教育、书画交易、书画研学、书画文创等相关文化企业广发“邀请函”,开启了一场全社会的文化传承之旅。比拼已产生近300名优秀书画传习人,产生110个优秀课例和23个优秀传习工坊。

书画传习是创新之举,更是弘扬中华优秀传统文化的顺势而为。近年来,四川“振兴川剧”,《梦回东坡》等巡演引起轰动,无论是官方还是民营川剧院里,多了年轻人的笑声,川剧变脸也成为中小学生课外培训的热门科目;坚持盛世修文,推动国家社科基金重大项目《巴蜀全书》结项,整理出版《天回医简》《巴蜀文化通史》《四川美术史》等学术研究著作100余部(种);创新文化表达方式,播出纪录片《寻古中国·古蜀记》,编排川剧大幕戏《白蛇传》《和亲记》,打造“晓看红湿处,花重锦官城”城市景观。文化“川军”大力弘扬中华优秀传统文化的大背景下,书画传习并非只是简单地让技艺在未来“活下去”,而是青少年通过技艺传承获得古人的智慧与定力,激活文化基因,建立文化自信。

书画传习是使命在肩,更是在青少年心中播下一颗种子。千年文脉延绵不绝,是一代又一代“东方之笔”接续书写“汉字之美”“山川之美”。书画艺术的种子早已在青少年心中萌芽,从2023年一场展览可窥见一斑。2023年夏天,成都博物馆举办“汉字中国——方正之间的中华文明”特展,近4个月展期超140万人次观展,其中年轻观众占比达80%,观众预约观展一度需要“拼手速”。为现场一睹赵孟頫临王羲之《兰亭序》、辛弃疾唯一传世真迹《去国帖》,有观众不惜排队两小时。

走进第二届青少年书画传习大会决赛现场,看到千名青少年同台挥毫的壮观场景,中国书法家协会副主席、四川省书法家协会主席代跃曾感动得热泪盈眶。或许,这是对文化传承“天下大事、必作于细”的感动,也是对耕耘者们“文化铸魂、润物无声”的敬佩,更是对青少年人群“致敬先贤、续笔有我”的欣慰。