谁在制造“网红儿童”?

| 2024-07-31 来源:半月谈微信公众号 | 分享: |

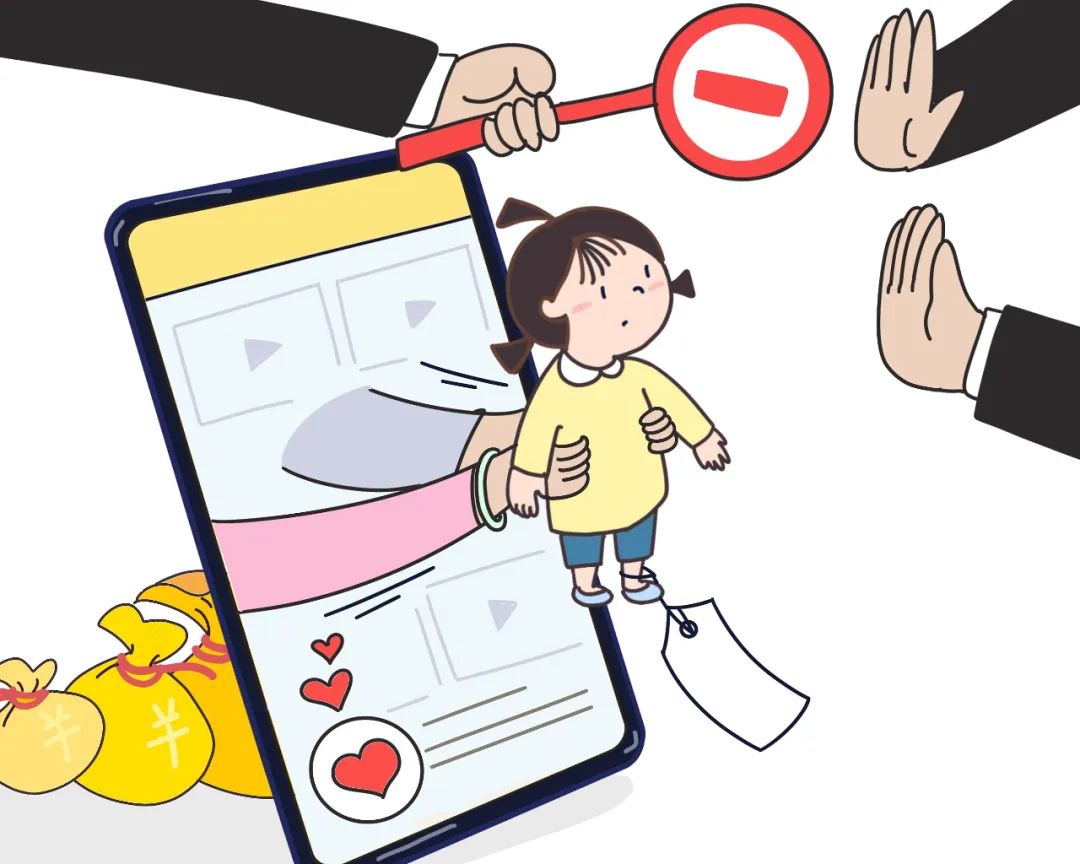

从日常生活到才艺展示,从“金句段子”到知识科普……不少以“萌娃”为主题的账号动辄拥有几百万、上千万粉丝,成为各大视频、直播平台上的“宠儿”。这些“小网红”流量大、吸金能力强,虽然不同于前几年“3岁女童被喂到70斤”“一岁半宝宝喝啤酒”等夸张的吸睛方式,但部分家长受利益驱使,不断“另辟蹊径”以躲过监管,也带来诸多隐患。

部分家长热衷打造“小网红”

——生活变演戏:短视频成“新战场”。相较于直播的严格限制,短视频成为不少未成年人及其父母运营账号的首选。有短视频博主称,拍摄短视频时要构思孩子的念白,以提高短视频引流效果,只有粉丝多了,才有更多品牌来谈合作。不少MCN(网红孵化机构)也在出谋划策,打造“网红账号养成模板”,为一些家庭博主提供内容、热点、流量等方面的建议和协助。北京卓纬律师事务所合伙人孙志峰说,未成年短视频为快速获取流量,愈发呈现剧情脚本化、表演职业化等特点,有些情节更像是家长有意设计,通过儿童表现与其身份不匹配的言行,营造反差萌,吸引粉丝。

——带货的本质:套上知识科普外壳。如今,不少头部儿童博主已创立自己的品牌,账号本身就是“卖家秀”。有的账号将儿童塑造成“知识博主”,视频内容具有一定知识普及功能,但后期明显从事带货等商业行为,更具迷惑性和引导性。某儿童博主账号以讲述古陶瓷知识、分享博物馆见闻的短视频获取关注和流量,并与知名陶瓷收藏博主联名互动,还深度参与市场竞争行为。“随着关注和流量增多,家长拍摄短视频的目的可能会发生异化,即将‘神童’‘最小的收藏家’等作为工作室的品牌标签,在商业竞争中获取优势。”天津社会科学院舆情研究所副研究员韩阳说。

——擦线博流量:监管的“隐秘地带”。一些电商商铺以打擦边球的方式,通过低级趣味吸引流量。半月谈记者打开某电商平台搜索“儿童甜辣风衣服”,不少童模被装扮成“辣妹”“熟女”,“露背装”“露脐装”“包臀裙”等儿童服饰销售量过千。在监管日趋严密的直播间,一些家长博主让儿童以另一种形式变相参与其中,有的用另一部手机在镜头前滚动播放孩子试穿童装或试吃零食的视频,有的以“背景音”形式传出孩子声音。有专家认为,账号实名认证成功后,该账号发布的视频内容是否涉及未成年人,很难进行有效的后续监管。

儿童深陷“网红圈”存在风险

专家认为,网络流量变现具有生命周期较短、短期爆发式增长、容易快速凋谢等经营特点。儿童沉迷“网红圈”对其成长和社会长期发展不利。

——扭曲儿童价值观,助长不良风气。当前,不少儿童的未来理想成了“当网红”。北京德恒律师事务所合伙人刘扬认为,儿童的世界观、人生观、价值观尚不成熟,认为只要借助网络平台即可实现财富自由,进而荒废学业,流量消失后可能无法回归正常的成长路径。中共天津市委党校科社教研部主任张殿军认为,“小网红”们易产生功利化和浮躁化心态,影响其长远职业规划和理性判断。“若‘当网红’比接受教育更有吸引力的不良社会风气蔓延,将对社会价值观造成一定冲击。”张殿军说。

——损害儿童身心健康,制造社会焦虑。一些视频中,“小网红”被贴上“御姐”“小奶狗”等标签,“嗑CP”、容貌焦虑、性别偏见等内容出现在弹幕之中。天津市西青区实验小学大队辅导员、团支部书记周甜甜说,“小网红”火爆出圈的言论易被青少年盲目模仿,将其中的“金句”视为“高品位语言”,让一些孩子产生焦虑、自卑等心理健康问题。

1岁能弹钢琴曲、5岁博古通今、10岁掌握大学数学……有些“天才儿童”是MCN机构策划出来的剧本。天津市河东区凤凰小学副校长李博认为,包装这类“天才儿童”视频是在制造、贩卖焦虑,易使一些家长强行干预孩子的正常成长过程,加剧社会的功利化和浮躁化。

——泄露儿童隐私,形成灰黑产业链。北京德恒(天津)律师事务所律师朱树荣认为,任由孩子的体貌特征等隐私在网上“裸奔”,可能引起不法分子注意,让孩子面临网络欺凌乃至人身安全威胁。孙志峰说,利用儿童制作“软色情”“软暴力”的擦边视频,易引发针对未成年人的违法犯罪行为,也可能使参与表演和观看表演的儿童丧失明辨是非和善恶的能力。

净化网络环境,还儿童清朗空间

近年来,我国已制定《关于加强网络文化市场未成年人保护工作的意见》《未成年人网络保护条例》《关于规范网络直播打赏 加强未成年人保护的意见》等法规及规范性文件,严禁借“网红儿童”牟利以及其他利用网络损害未成年人合法权益的情形,但这一现象并未禁绝,花样还在翻新。

“网红儿童”这一身份仍然处于法律的灰色地带。法律界人士建议,对未成年人参与网络活动进行更为明确的界定,有关部门有权追究父母强迫未成年人“经营”或“牟利”行为的相应法律责任,削弱父母违背未成年人意愿牟利的动机。

平台也需要为孩子系上更牢固的“安全绳”。天津吉贤律师事务所主任李邠彧认为,网络文化市场主体应加强网络内容建设,探索建立未成年人不适宜接触内容的审核判断标准,持续提升违法违规内容模型识别能力;人工审核应提高专业性和有效性,及时有力屏蔽、清理涉邪典、色情、非法传教、危险行为、不良价值观等有害内容。

刘扬认为,平台应建立用户注册、内容审查、监督举报等系列机制,对严重违规的账号采取封号措施,并设置对“小网红”擦边行为的举报奖励机制,发现即处理。朱树荣说,学校和家庭需要加强儿童的自我保护教育,形成社会共治的良好氛围。(记者 宋瑞 柳媛 )