抽一次血预知百病成为现实!我国AI蛋白质研究取得一系列重大成果

| 2025-06-04 来源:央视新闻 | 分享: |

在我们每个人的体检报告中,有不少跟蛋白有关的指标,比如白蛋白、球蛋白、总蛋白、转铁蛋白等。我们的身体是由数不清的蛋白质构成的,蛋白质和我们的疾病、衰老息息相关,但人类真正了解的蛋白质结构,至今也不过20万~30万个,可以说是九牛一毛。而AI的出现,正以前所未有的力量加速人类对蛋白质的探索过程。有专家预测,在人工智能加持下,未来人类有望破解大量目前还无法破解的疾病,人们的寿命可以轻松突破一百岁;甚至有更大胆的预测,能达到150岁。

这看起来有点不可思议,不过,AI加速下的蛋白质研究已经显露出强大的能力,近期取得了一系列重大成果。一起跟随记者的深度调研,来了解破解生命密码的AI蛋白质研究↓↓↓

破解生命密码的AI蛋白质研究

总台央视记者 张春玲:我是人类,这是宏观层面的分类。当显微镜把镜头对准我的微观世界,我其实是由30万亿~40万亿个细胞组成的。再往下说,每个细胞又包含了约数十亿甚至上百亿个蛋白质分子,所以我的身体所包含的蛋白质分子,可能高达数千万亿亿个。

总台央视记者 张春玲:胶原蛋白、血红蛋白、抗体蛋白、消化酶等蛋白质就像我们身体里的运输工、质检员、维修工,维持着我们机体正常而舒适的生活状态,一旦某个蛋白“开了小差”,我们的身体就会报错,甚至停摆。研究蛋白不仅能帮我们找到疾病的真凶,更能帮我们设计出精准的治疗方案,研究蛋白就是现代医学破解人类疾病的终极钥匙,而AI让原本缓慢的一切加速了。

把蛋白质图片变成微电影

探秘我国首个微观生命大模型

蛋白质研究如此庞大而复杂,科学家希望不再单纯依赖昂贵且费时的传统实验方法去认识蛋白质,而是像大语言模型生成内容一样,训练AI,让AI来推算出蛋白质的立体结构。这对研究疾病、研发新药都将有重要作用。去年诺贝尔化学奖得主,就是设计了一个可以预测蛋白质结构的人工智能大模型:AlphaFold。

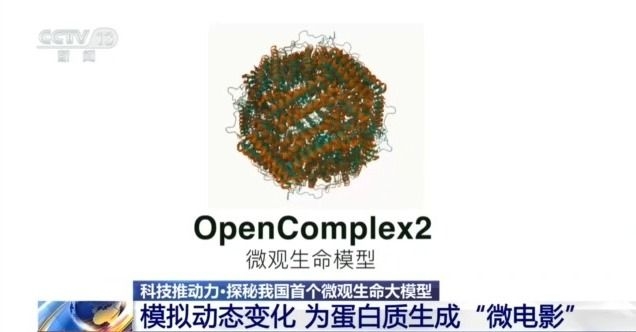

而近期,我国科研人员研发的首个微观生命大模型,在AlphaFold的基础上,功能又升级了。它不仅能预测出静态的蛋白质结构,而且能够模拟出它的动态变化过程。相当于把蛋白质的图片写真变成了微电影。

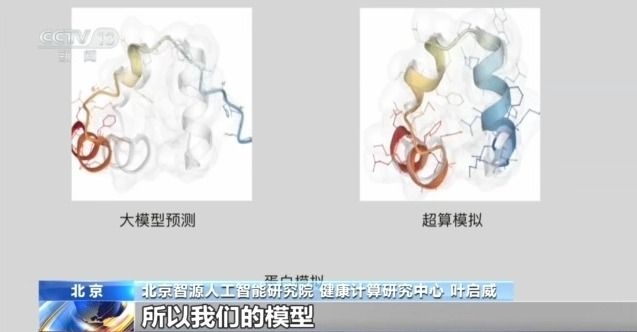

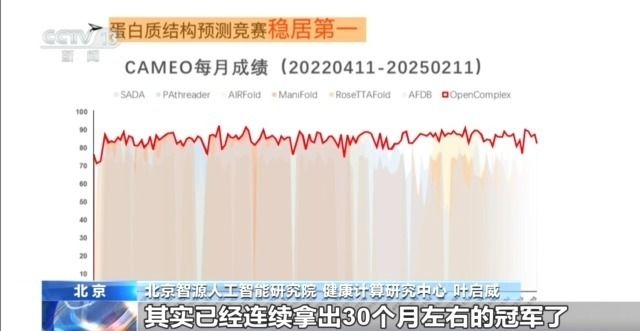

近期,北京智源研究院的科研人员研发出了微观生命模型OpenComplex2,不仅已经可以完成AlphaFold同类模型的预测功能,同时还可以预测出更大、更复杂的蛋白质结构,与其他的蛋白质预测模型仅能预测出蛋白质结构的照片不同,它能像拍电影一样预测出蛋白质的动态结构。

北京智源人工智能研究院、健康计算研究中心 叶启威:其实所有的蛋白质都不仅仅是一个静态的结构,所以我们的模型更重要的是想进一步探索。不仅仅想预测这些积木的形状,而且要理解这些积木随着时间会以什么样的形式进行变化,并且它们之间相互作用之后会产生什么样的效果,我们能根据这样的效果去推断我们能生成什么样的药物,这是整个模型的一大特点。

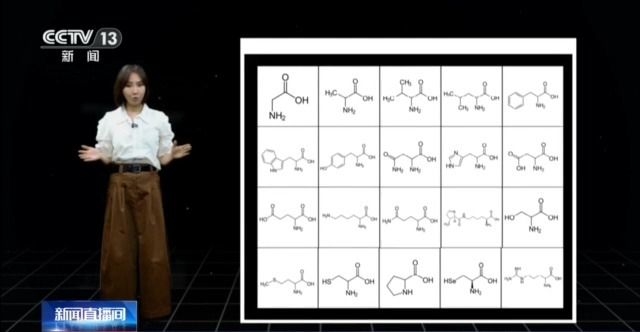

总台央视记者 张春玲:自然界中已知的有超2亿种蛋白质,但庆幸的是,它们的基本组成单元就像积木一样,只有20多块。这20多块积木就像是20多种氨基酸,可以进行无数的组合,形成一个长长的序列,我们叫它“氨基酸序列”。

总台央视记者 张春玲:过去30多年中,冷冻电镜、核磁共振、X射线等,许多我们观察微观世界的“武器”,都可以帮助我们拨开部分蛋白质结构的迷雾,它们为微观世界的蛋白质拍摄了大量写真。科研人员介绍,目前,全球的公开数据可以学习到的蛋白质微观结构累积了23万到30万个,这些宝贵的蛋白质信息成了大模型的语料库。科学家们让大模型学习这些蛋白质的语言,从而可以预测出蛋白质的结构。

叶启威:之前,我们的模型在一个国际竞赛中已经连续拿了30个月左右的冠军,证明了我们在结构预测这些任务上做得非常好。

这个由我国科学家自主设计研发的蛋白质大模型近期即将开源,可以帮助生命科学的研究者加速破解更多密码,也可以助力药物研发机构更快寻找疾病的靶点、研究出解决顽疾的钥匙。

AI蛋白质研究加速创新药走向临床

蛋白质研究的目标,不仅在于了解生命本身,它可以帮助我们去研发药物,进行疾病的筛查和干预。在人工智能的加速下,未来将推动越来越多新的检测和治疗手段走入我们的生活,让我们真正享受到科技发展带来的福利。

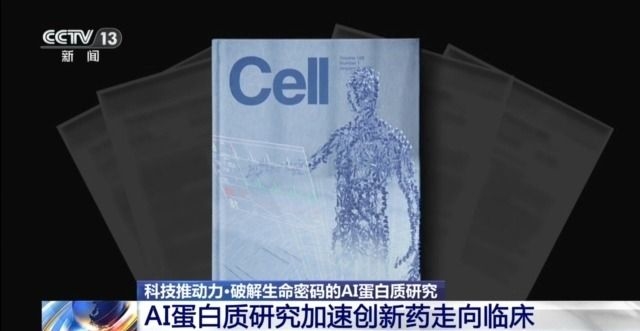

只需采一次外周血,对血浆进行蛋白检测,就能精准预测数百种疾病的患病风险。这是复旦大学附属华山医院与类脑智能科学与技术研究院相关团队联合攻关的交叉研究成果,登上了2025年《细胞》(Cell)杂志封面。利用传统的研究方式,血浆高通量测序蛋白质数据存在复杂交互作用,往往难以单独处理,而通过AI算法,能够高效提取关键特征,构建精确预测诊断模型。

他们总结了1706种人类疾病与表型,与蛋白质表达之间的关系,借助机器学习模型挖掘出极具潜力的疾病预测诊断生物标志物和治疗靶点。

对于大众而言,不久的将来就可以通过血液的检测,快速锁定上百种疾病的可能,从而快速进行预防和治疗。对于医学从业者而言,他们将不再需要漫无目的试错,可以快速寻找到哪些蛋白成为药物干预的靶点,加速药物研发和试剂的设计。

AI应用于药物研发

或将打破“双十定律”

在医药界有一个著名的“双十定律”,一款创新药从启动研发到上市,平均要花10年、10亿美元。而现在AI正在用一种更系统、更高效的方式,打通从疾病机制研究到药物设计的每一个环节。沿着这个研究范式,团队又取得了一个重大进展。

复旦大学附属华山医院神经内科副主任 郁金泰:我们采用数据驱动的手段,发现了一个前所未知的新基因,这个新基因的一个关键蛋白是参与帕金森发病的病理传播中最关键的一环,这样,我们就可以通过干预环节从而延缓帕金森的进程。

最终,团队快速从7000多个小分子当中筛选到了可以和帕金森致病蛋白结构上能结合的分子,目前这个分子药物已经进入了临床前研究阶段。在人工智能加速下,药物的研发一气呵成,即便是科研人员自己都感慨:速度之快,难以想象。

算法创新

AI加速破解蛋白质序列谜题

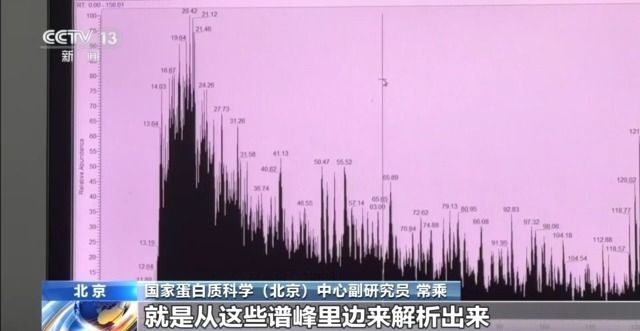

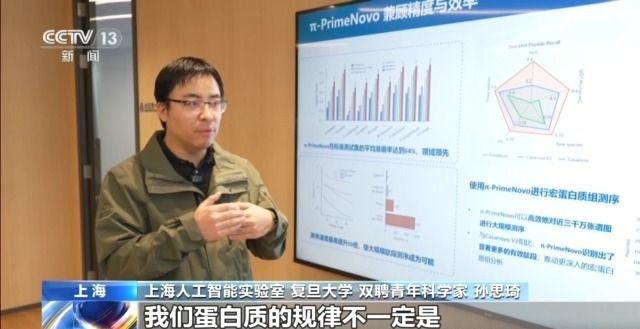

AI不仅能够预测蛋白质结构,还能预测出蛋白质的重要组成单元氨基酸序列。围绕这个重要的科研目标,国家蛋白质中心和上海人工智能实验室的科研人员联合创新了一个算法模型,让解答蛋白质谜题的过程又加速了。

在中国,蛋白质研究是如何开展的?记者来到了国家蛋白质科学中心,这里承担了人类肝脏蛋白质组计划、中国人类蛋白质组计划等国际国家级大科学计划。

国家蛋白质科学(北京)中心研究员 常乘:我们要做的事情,就是从这些谱峰里解析出它对应的氨基酸序列到底是什么。

总台央视记者 张春玲:氨基酸虽然有20多种,但是它们的修饰状态有很多种,科研人员要像解谜题一样把它们解读出来,不仅要推导出它们是哪种氨基酸,还要解读出它们用了哪种修饰,从而彻底地了解一个蛋白质氨基酸的序列。

现在,科学家正在用AI加速这个过程。

总台央视记者 张春玲:这就是国家蛋白质科学中心和上海人工智能实验合作的项目之一。通过一种创新的AI算法,科研人员破解了蛋白质序列从头解析的难题,大大提升了蛋白质序列的解码精度和效率。

上海人工智能实验室、复旦大学双聘青年科学家 孙思琦:现在的大模型都是从左到右一个一个把氨基酸蹦出来,我们的解法是说蛋白质的规律不一定符合人的语言规律,不一定是从左到右的,我们的方法是直接把所有的氨基酸都预测出来。

相比之前的模型,这个AI模型将预测精度提升了45%,速度更是快了80多倍,人们之前无法解析完的海量蛋白质序列预测,现在有望在很短的时间内搞定。

创建蛋白“工具箱”

利用AI设计功能蛋白

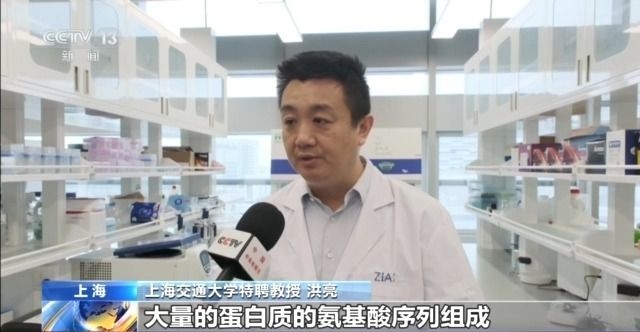

在更全面地理解蛋白质之后,科学家们还在尝试一个更大胆的方向:设计功能蛋白。也就是,利用这些蛋白质的特性,对它们像零部件一样进行组装和设计,从而满足我们的各种需求。近期,上海交通大学研发的Venus大模型就实现了这样的目标。

上海交通大学研发的Venus模型,可以快速高效地优化改造蛋白,满足各种产业需求。

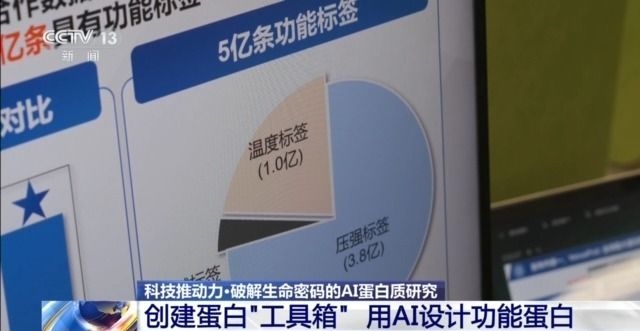

上海交通大学特聘教授 洪亮:我们用的是个大模型,它实际上是阅读了大量的蛋白质氨基酸序列组成以及大量的序列组成所对应的功能标签。我们就知道一个耐受高温的、耐受高压的、耐受高酸的高碱蛋白特征是什么,如果一个普通蛋白没有这个特征,我就帮它把这个特征加上去。

简单来说,这个Venus系统具备两种能力。一种叫AI挖酶,它能在全球最大的蛋白质序列数据库中,搜索那些符合特定功能要求的“潜力股”,比如耐胃酸、耐高温的“超能力蛋白”。另一种叫AI定向进化,则是对已有蛋白进行靶向改造,比如提高稳定性、增强活性,让它成为更好用的“功能蛋白”。

为了训练这套模型,研究团队构建了全球最大的蛋白质数据库,其中包含近90亿条序列、数亿个功能标签,甚至包括从马里亚纳海沟火山口等极端环境中采集的耐高温、耐强压蛋白序列。这些几乎涵盖了整个自然界的蛋白语料,就是Venus创造蛋白的“工具箱”。

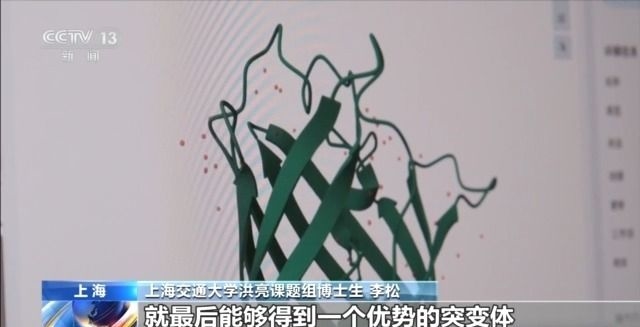

上海交通大学洪亮课题组博士生 李松:科研人员只需要上传一个蛋白质序列或结构的数据给AI,AI就能在12个小时以内返回设计的结果,然后实验人员去实验验证,并将实验验证的结果返回给AI去做一个模型的微调。一般经过两到三轮的微调,最后能够得到一个优势的突变体。

科研人员告诉记者,现在有8个使用Venus设计的蛋白已经走上了产业化的过程。比如一款耐碱性抗体,原本生产过程容易失活,如今用AI改造后稳定性提高4倍,每年为企业节省上千万成本;还有一款用于急性胰腺炎检测的酶,优化后成本降低为国际同类产品的10%,且已实现1000公斤规模生产。

我们的身体是一个由蛋白构成的精密系统。如今,AI与蛋白质研究的结合让我们对生命的理解插上了翅膀,可以更快、更深入地认识、修改甚至是设计这些生命的代码。

总台央视记者 张春玲:这次走访中,我看到的这些新技术还称不上“包治百病”的灵药,但它让我相信,科技可以让医学从发现问题,走向预见问题;让治疗从及时止损,走向提前防护;让健康从命运的变量,变成可设计的常量。

或许,下一个10年,我们就能看到越来越多罕见病、疑难病,迎来突破;看到健康长寿的“终极理想”,更近一步。