【石榴花开 籽籽同心】走进林芝波密县红楼:聆听“老西藏”的故事

| 2021-08-05 来源:中国新闻网 | 分享: |

在西藏林芝市波密县委机关大院里,坐落着一幢古朴典雅的两层仿苏式木楼。人们称之为“红楼”。

许多年前,一代又一代共产党人来此扎根奉献,红楼见证了他们带来的筑路通车、平息叛乱、开放发展……许多年后,这些人成为人们口中的“老西藏”。如今,在“老西藏”曾经工作的地方,一些年轻人追随着前辈的脚步,讲述着他们的故事。

近日,“石榴花开 籽籽同心”网络主题活动媒体团一行走进了红楼,走进了“老西藏”的故事。

红楼内的展示墙。彭宁铃 摄

必讲的“老西藏”

在红楼入口右侧的墙面上,贴了这样一壁照片:他们有男有女,有老有少;他们叫李传恩、张玉梅、杨宗礼……

据波密县古乡党委委员、副乡长,同时也是红楼解说员的张庆冲介绍,这是当年来到雪域高原的“老西藏”,一共212位,既有解放军,也有地方干部。

“这张图可以看到,解放军穿着短裤趟过河水,大家知道为什么吗?”张庆冲指着展厅墙壁。那是一张黑白的、有些模糊的照片,一排军人穿着短裤从河面趟过,难以想象,这是一条冰河。

张庆冲介绍,其实第一次趟过冰河时,解放军是穿了棉裤的。

“当时,河面水流哗哗,大家都以为温度在零度以上,没想到上岸后棉裤结了冰。”张庆冲说,“到这时他们才发现,由于落差太大,水流速太快,西藏的冰河结不住冰,看似流淌的河水,水温已在零度以下。”

“于是,男同志们在前面穿着短裤过冰河,女同志就跟在后面,穿着单衣淌过。”

翻雪山、趟冰河,当年的解放军历尽艰辛进了藏,然而进藏后,当地老百姓却并未立刻接受这支队伍。

红楼内展厅,图为昌都战役时的人民解放军。彭宁铃 摄

“最初解放军进藏时,大家都跑到两侧的山上,谁也不敢下来。”

但当藏族百姓从山上观察这个部队时,发现解放军不进民宅、寺庙,非常尊重当地民众风俗习惯,甚至还有“满缸运动”——离开村庄的时候,他们甚至把老百姓家里的水缸灌满了水。这支共产党领导下的人民军队最终取得了百姓的信任。

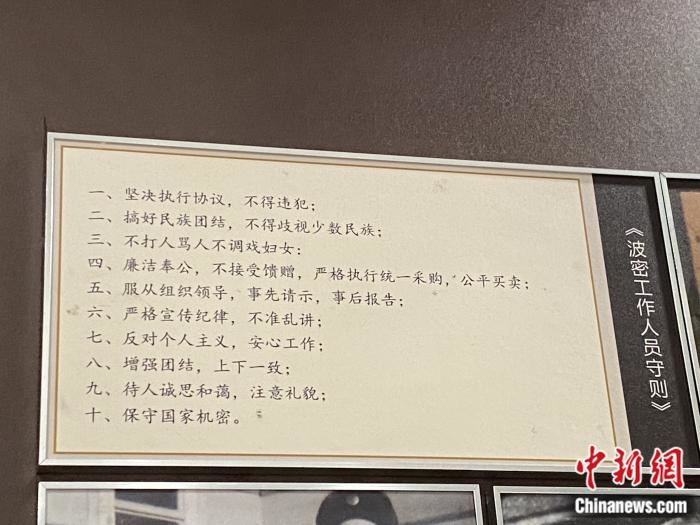

波密工作人员守则。彭宁铃 摄

从一页A4纸开始

1950年昌都战役后,波密地区要求解放军进驻波密;1951年3月,中共波密工委成立;1953年,康藏公路管理局四区设计建造红楼;1959年元旦过后,扎木保卫战打响,60余位战士被两三千名叛乱分子包围在红楼,苦守十日夜,取得西藏大规模平叛后的第一次胜利……

几十年间,波密留下太多的红色往事。

如今,在张庆冲和同事们的努力下,红楼已寻访到200多位波密历史的见证者或后代,共搜集相关图书和老同志手稿30册,老照片1800余张,积累了7000余分钟的视频资料。

而在最初接下红楼布展任务的2018年,这里关于波密红楼的历史资料还“只有一页A4纸那么多”。

“这还是在看了波密、昌都甚至整个自治区内的档案馆、图书馆后整理出的资料。”张庆冲说,这么多年过去,寻找红色遗迹并不容易,要么没有资料,要么说法不一,一场扎木保卫战,最初足足整理出来28个版本。“各种讲述都有,彼此之间很难形成印证。”

张庆冲说,红楼如今之所以能成为波密的一种“红色精神”,离不开县委县政府的高度重视,也要感谢当年“老西藏”们留下的生动故事,和“老西藏”后代们的奔走献力。

“老西藏”们。彭宁铃 摄

讲到“老西藏”,张庆冲毫不掩饰钦佩与感激。

张庆冲记得,王笑雨老人在弥留之际给了他17本日记。这些日记记录了老人在波密任职的每一天,里面只有工作,没有儿女情长。临行前,他问老人有什么要求,老人说,“对组织提什么要求哟?我没有这个习惯。”

他也记得一位首批进藏的解放军老战士。这位老人曾被人借采访名义骗走在西藏时的老照片,坚决不接受采访。

“我就在他家对面酒店住下,每天出去找人采访,出发前,先去老人那儿敲一次门。”张庆冲说。终于,在第八次也是最后一次拜访时,老人让他进了屋。

当张庆冲看到老人拿出他无比珍惜的28张照片,提出愿意留下自己的相关证件、设备,等复印完照片再回来和老人交换时,这个原本戒备心很重的老人朝他挥了挥手,“你拿去吧。”

他同样记得,在成都寻访的过程中,是许多解放军的后代带着他,在烈日炎炎的午后穿街走巷,到处寻访,而那些老人有些甚至已经70多岁。

张庆冲在讲解。彭宁铃 摄

留下的“小西藏”

张庆冲是个“90后”,他的老家在离西藏很远的河南,那里有他的父母和未婚妻。2016年,应届毕业的他随着国家专项计划来到了西藏。

5年前进藏时,张庆冲的初衷非常简单,“我想我要做两件事,一是喜欢做的事,一是必须做的事,也就是一边欣赏西藏波澜壮阔的美景,一边认真完成工作。”

回忆最初寻找“老西藏”的心态,张庆冲评价自己的采访具有“功利性”。“我当时急着布展,主要是想完成一件任务。”

但在越来越深入的寻访“老西藏”的过程中,这个“90后”的心态发生了大转变。

“我发现这些老人们的故事太生动了。他们的故事不仅是在当年,在他们离开以后的许多年里,他们依然热爱着西藏。”张庆冲说。“老西藏”们住在全国各地,但当真正走近他们时,他几乎感觉不到他们已经离开西藏多年。

“他们还能写规范的藏文,说流利的藏语,在老人们的客厅里,悬挂着布达拉宫、‘老西藏’精神。他们的案头是西藏日报,守候西藏新闻联播是他们几十年来都不曾改变的习惯。”

在张庆冲看到的世界里,老人们不止是“特别能吃苦、特别能战斗、特别能忍耐、特别能团结、特别能奉献”,他们是把自己一生最纯粹、最无私的时光奉献给了西藏。

“我不禁假设,如果把这些艰巨的任务交给现在的年轻人,我们能不能承受?”

很快,张庆冲否定了自己。他看到了抗洪救灾、抗击疫情中年轻的身影。“历史没有给我们90后太多考验的机会,但当灾难真正来临的时候,我们是可以冲上去的。”

波密红楼。彭宁铃 摄

正是在“老西藏”们的影响下,曾经的“工作”已成为一种情怀。如今,听过张庆冲讲解的,有党政干部、驻地部队,也有中小学生、企业职工。

除了红楼讲解,他还义务为中小学校、机关单位讲党课。张庆冲特别喜欢给孩子讲党课,他记得,曾经有一个藏族孩子听完后给他留言,说自己从来不知道,他的先辈曾经像牛马一样生活过。

“这些红色故事之所以能打动人,是因为它们具体、有血有肉、聚焦人性,不断刺激着我们的干部群众和青年学生。”张庆冲说,“在这个过程中,我们才能理解真正的红色基因是什么。才能明白,我们的前辈原来经历过什么,现在的幸福生活原来是这样来的。”

今年7月,张庆冲在波密的5年工作期满,已经可以选择离开西藏。但他选择了留下。

“我也许这辈子都离不开西藏了。”他说。

张庆冲说,他希望在自己年老时,也能像“老西藏”们一样,可以拥有一段最纯粹、最无私的回忆。