【藏北故事】留在心中的歌:青藏公路,一座通向西藏的“幸福金桥”

| 2024-07-18 来源:中国西藏网 | 分享: |

有一种阅历叫青藏,有一种情怀叫“天路”。

1954年12月25日,是历史上一个永远值得铭记的日子。当天,青藏公路和川藏公路同时通达拉萨,结束了西藏没有公路的历史。

今年是“两路”通车70周年。当我回望所熟悉的、被藏族人民称为“幸福金桥”的青藏公路时,不由得感慨万千!

1987年4月,我从青海调到西藏工作,首次沿着风雪弥漫的青藏公路采访进藏,后又无数次地从拉萨乘汽车到西宁看望父母和进行采访。可以说,我见证了它的发展变化,也留下了无数的感动。

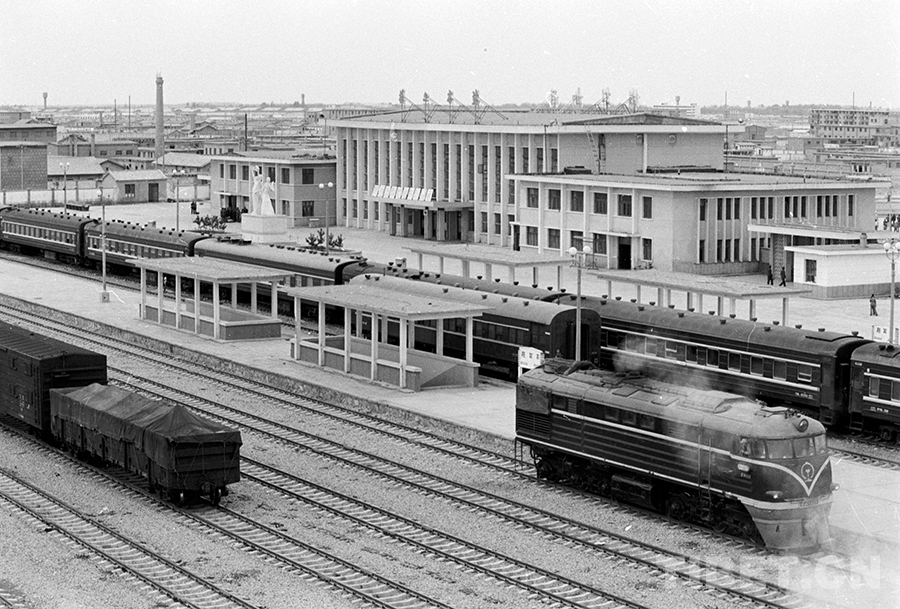

青藏铁路一期工程西宁至格尔木段于1984年建成通车。这是新通车后的格尔木车站(唐召明1987年摄)

踏上青藏公路,我恍若穿行在一座时光隧道。这年,我背着行囊和照相机,先是从西宁乘坐1984年正式通车的青藏铁路列车(青藏铁路一期工程)来到青海省格尔木市。

格尔木,以前曾是茫茫昆仑山北麓人迹罕至的大荒滩。1954年春天,慕生忠将军一锹土点化出了这座城市,三顶帐篷成了格尔木市的开端。

当时,按照党中央“一面进军,一面建设”的方针,慕生忠将军率领筑路大军将格尔木作为大本营,开始动工修建后来将举世闻名的青藏公路。

此后,筑路大军卧冰雪、斗严寒,征服重重天险,战胜各种难以想象的困难,1954年11月11日将公路成功修到了藏北高原首府黑河(现那曲)镇。12月25日,青藏公路和川藏公路同时通达拉萨。

几位游客在观看慕生忠将军曾生活、工作过的楼房。这座将军楼也是格尔木市的第一座楼房(唐召明1987年摄)

建成后的青藏公路被称为“世界屋脊上的苏伊士运河”,担负着80%以上进藏物资的运输。慕生忠将军也因此被称为“青藏公路之父”。

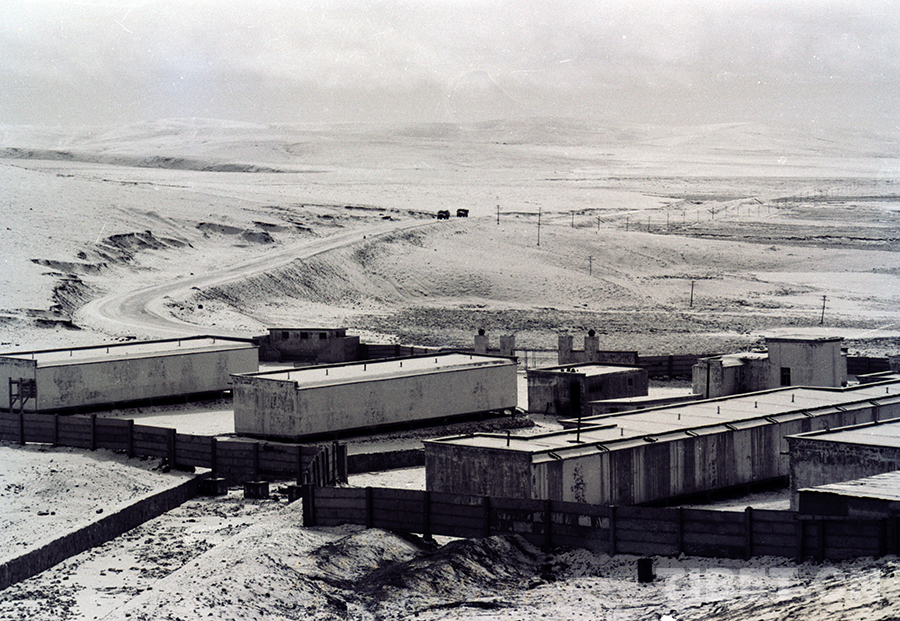

20世纪50年代初至70年代末,因交通条件的制约,进藏物资先后从甘肃峡东和柳园、青海湟源卸运火车后转运至格尔木,再通过青藏公路运进西藏各地。只有少部分物资暂存格尔木仓库,需要时再运进雪域高原。

随着青藏铁路西宁至格尔木段的建设和通车运营,1979年西藏自治区决定“撤柳缩湟”,扩建格尔木物资库区,投资1805万元,在格尔木市库区原址的戈壁滩上,动工建设新库区,1982年陆续建成,并交付使用。这些新建库区使格尔木转瞬间变成西藏最大的仓储基地,昔日荒滩格尔木也就逐渐演变为今朝繁荣新城市。

我在格尔木采访时,西藏物资局格尔木物资分公司副经理李玉尧说:“公司仓库年储存转运物资一般在10万吨左右。1984年赶上中央援建的43项重点工程建设,年储存转运物资最高达到了25万吨。其物资涉及钢材、玻璃、水泥、机电、汽车、煤炭等。”

当时,西藏在格尔木市设有多家商贸物资企业。如西藏驻格尔木商业储运公司、西藏粮食公司格尔木分公司、西藏石油公司格尔木采购供应站等。这些企业负责着进出藏的物资采购、调拨和储运工作。

1984年青藏铁路一期工程通车后,格尔木这条“生命保障线”成为进出藏的重要门户。

青藏公路线上,被称为“汽车城”的格尔木市街道(唐召明1987年摄)

据时任格尔木市宣传部部长余焜介绍,格尔木市当时车流量每分钟为33辆,已成为一座名副其实的汽车城。

踏上青藏公路,我如同驻足在一座历史丰碑。青藏公路没有修筑之前,从西宁进藏,约2000公里路程,骑着快马,赶着牦牛,少则数月,多则半年,路途艰险,苦不堪言。

新中国成立后,西藏交通的命运被彻底改变。

1953年初,中央委托西北局在兰州成立运输总队,慕生忠将军任政委。运输总队成立后,从甘肃、宁夏、青海及内蒙古等地,招雇千名驼工,购买2万多峰骆驼,开始向西藏运粮。为接应驼队,在青海格尔木设立转运站。人们搭起帐篷安营扎寨。由于青藏高原气候恶劣,加上长途跋涉,致使大批骆驼死亡。

没有办法,唯有修公路。1954年5月11日,青藏公路正式全面动工修筑。

汽车车队行驶在茫茫的唐古拉山区段(唐召明1987年摄)

10月20日,经过2000多名筑路大军不到半年时间的艰苦努力,格尔木到唐古拉山600多公里的公路终于修通,汽车轰鸣着翻过了“万山之祖”的唐古拉山口……

仅用7个月时间就修通了的青藏公路,从青海省会西宁出发,一路向西抵达格尔木后,路线转南下,翻越昆仑山、风火山、唐古拉山,经纳赤台、不冻泉、五道梁、沱沱河、雁石坪、安多、那曲、当雄、羊八井等站点后到达拉萨,全长2100公里(后经改建长1937公里)。

1955年,中共西藏工委决定在格尔木成立青藏公路管理部门(西藏驻格尔木办事处前身),以格尔木为依托,负责青藏公路的养护,同时承担进藏物资的运输,从此开始了驻格尔木西藏后勤基地的建设。

当时往西藏运输的物资,包括粮食、农机、水泥、化肥、玻璃、钢材、百货、茶叶等。总之,西藏需要什么就往西藏运什么。

青藏公路线上的交通重镇——格尔木市旧貌(1987年摄)

从此,格尔木就热闹起来了。无数的人们从祖国各地来到这里“献了青春献子孙”,无数的人们聚集在这里寻找和实现自己的创业梦,格尔木以人们不可想象的速度发生着日新月异的变化。

1985年,青藏公路铺筑了柏油路面,成为当今世界海拔最高、线路最长、标准最高的公路。过去赶着牦牛要走几个月的时间,变成了全程几天时间即可轻松到达。

踏上青藏公路,我恰似徜徉在一座精神宝库。1987年4月29日,我搭乘西藏交通厅格尔木汽车运输公司卡车,从格尔木来到270公里外的雁石坪进行采访。

夜晚,我住进了海拔4700多米的雁石坪兵站。兵站很简陋,只有两排一层的土坯房。在四壁透风的屋里,我头疼气喘、和衣而睡,根本无法入眠。

这让我不由得想起人们向我介绍青藏公路沿途情况所说的“到了五道梁,喊爹又叫娘”“纳赤台得病,五道梁丧命”的顺口溜。有人还说,进不进了西藏,五道梁是个坎。

五道梁地处青藏公路永久冻土层地带,空气含氧量不足平原一半,一年中有200多天刮8级以上大风……

没有来过“天路”的人,不知道啥叫“高反”?来到了“天路”,备尝“高反”的折磨,我深为这里建设者崇高的献身精神所感动!

这里没有战场上的冲锋陷阵,没有血与火的洗礼,但高寒缺氧、生活的艰苦和寂寞,无一不摆在面前。能在这里愉快生活和工作的建设者的确不容易。从一定意义上讲,他们也是英雄。

五道梁兵站战士正在制作豆腐。在风雪青藏公路线上,它丰富了过往人员就餐的“菜盘子”(唐召明1987年摄)

特别令人惊喜!我在五道梁兵站吃到了新磨出的豆腐和发出的豆芽。在风雪青藏线上,这无疑是一个了不起的变化,它丰富了过往人员就餐的“菜盘子”。

“10多天前的4月15日,兵站官兵经过几十次反复试验,解决水质问题,首次成功地在这高海拔的地方磨出了豆腐。之前还成功地发出了豆芽。”五道梁兵站副站长冯俊义兴奋地说。

在五道梁兵站完成采访后,我又来到不远处、孤零零有着几间房的五道梁气象站采访。

五道梁气象站副站长尹宪志(右一),在向同事介绍当地气象情况(唐召明1987年摄)

时年23岁的五道梁气象站副站长尹宪志,从甘肃兰州气象学校毕业后,不留恋城市舒适生活,主动要求来到条件艰苦的五道梁工作。他钻研业务,勤奋工作,参加工作两年多时间,就获得了青海省气象系统先进个人的光荣称号。

无独有偶。五道梁气象站藏族女报务员侯萍邦,参加工作五年来,收发报准确及时,从未出现任何差错,也被评为格尔木市气象系统先进工作者。

沿着青藏公路采访进藏,我深为这些建设者平凡而可贵的事迹所打动,力图想摄下他们的群像。

我从五道梁兵站搭车前往沱沱河兵站时,遇见了前些天在格尔木市采访过的汽车驾驶员杨忠礼。

西藏交通厅格尔木汽车运输公司一队汽车驾驶员杨忠礼在擦拭汽车。(唐召明1987年摄)

杨忠礼是西藏交通厅格尔木运输公司一队的汽车驾驶员。他在风雪青藏线上,驾驶载重量达8.5吨的卡车,克服高寒缺氧等困难,三年左右时间,安全地超额完成运输任务34万公里,为国家节省燃料6400公升,被同行称为“小神鹰”,1986年光荣地加入了中国共产党。

来自河南炊事班战士杨更新,在沱沱河兵站一待就是十个年头。他与风雪搏斗,与灶台为伴。有一次,为了接待大型车队,他不顾全身浮肿的疾病,连续多天从晚7点忙碌到晚11点多钟,直至送走最后一辆汽车才肯休息。

谈及多个节假日没有休息时,杨更新笑着说,“我也想回格尔木的家多陪陪孩子,可岗位一时离不开,只要工作就要尽责啊!”

青藏线上的西藏交通厅青藏公路局109道班驻地(唐召明1990年摄)

西藏交通厅青藏公路局109道班是世界上海拔最高的道班。这里的20名道路工人,负责养护着唐古拉山口5231米处的二三十公里的风雪公路。

老班长巴恰,因常年在高寒地带作业患了肺病,还患有雪盲、关节炎。上级让他治疗,他不去;两次为他调换工作,他也不干。用他的话说,“死,也要死在唐古拉山上”。

令我十分感动的还有道班工人巴达和辛布俩兄弟。1961年巴达和辛布双双来到109道班当上了养路工人。30多年来,兄弟俩挖了多少土石方,推了多少车,铲了多少雪,没人计算过,兄弟俩比着干,一个比一个强。

一年前,巴达去拣烧柏油修路用的牛粪,不慎摔断了右手骨。组织上把他送到拉萨疗养两个月,而他在拉萨住了不到一月就又跑回了道班。

手伤了,不能再干养路的工作了。可巴达在家怎么也坐不住,硬是缠着要喂道班的几头产奶牦牛。他所喂的产奶牦牛膘肥体壮,可保证让道班同伴每人每天喝到一斤酸奶。

109道班工人在平凡的岗位上艰苦奋斗,无私奉献,为西藏公路交通事业立下了不朽功勋。在我这次采访后的1990年,109道班被交通部授予“天下第一道班”的荣誉称号。

青藏公路,不愧为一座通向西藏的“幸福金桥”。在一路的采访中,我经常看到驾驶着满载牛羊肉的汽车,向城镇、农区进发。每到一个县城或集镇,首先映入眼帘的是生意兴隆的畜产品销售场面。

据西藏那曲地区(现那曲市)工商管理部门1986年时的统计,那曲镇上每天有数十个摊位,仅当年7月份上市的牛肉就有24万斤,酥油3.6万斤,日成交额125万多元。班戈县人均收入400多元,其中50%以上的收入是通过在青藏公路上出售畜产品得来的。

西藏唐拉对外贸易公司通过青藏公路,扩大藏北高原土畜产品和中药材资源的出口贸易。1986年出口创汇400多万美元,超额70%完成了出口任务。

……

2015年盛夏,我有机会从拉萨乘汽车再走青藏公路到格尔木时,惊喜地发现乘车已变成一种神奇、美妙的观光之旅。

一幢幢设备齐全,美观实用的楼房取代了过去简陋的土坯房和木板房。住宿屋内普遍有了卫生间、暖气、氧气,室外还建有塑料大棚;载重量三五十吨的重型卡车早已替代过去载重量小的老式卡车,单车运输效率成数倍地增长。

路比原来好走了,千里风雪青藏线变得更加热闹起来,处处饭菜飘香,饭桌上早已不见过去的脱水菜。

2021年,青藏公路拉萨至那曲段还修通了全长295公里、时速120公里的双向四车道高速公路。

如今拉萨至那曲高速公路、普通柏油公路、青藏铁路并行在藏北高原(唐召明2023年12月28日摄)

70年来,青藏公路这座通向西藏的“幸福金桥”,在为西藏人民带来幸福和安康的同时,路也变得越来越好,越来越现代化。唯有不变的是青藏公路和川藏公路从修筑到畅通的几十年间,所形成和弘扬的“一不怕苦、二不怕死,顽强拼搏、甘当路石,军民一家、民族团结”的“两路”精神,一直在激励着一代代人攻坚克难、奋勇拼搏,创造着西藏一项项令人瞩目的奇迹,谱写着西藏一曲曲优美动人的乐章。(中国西藏网 文、图/唐召明)