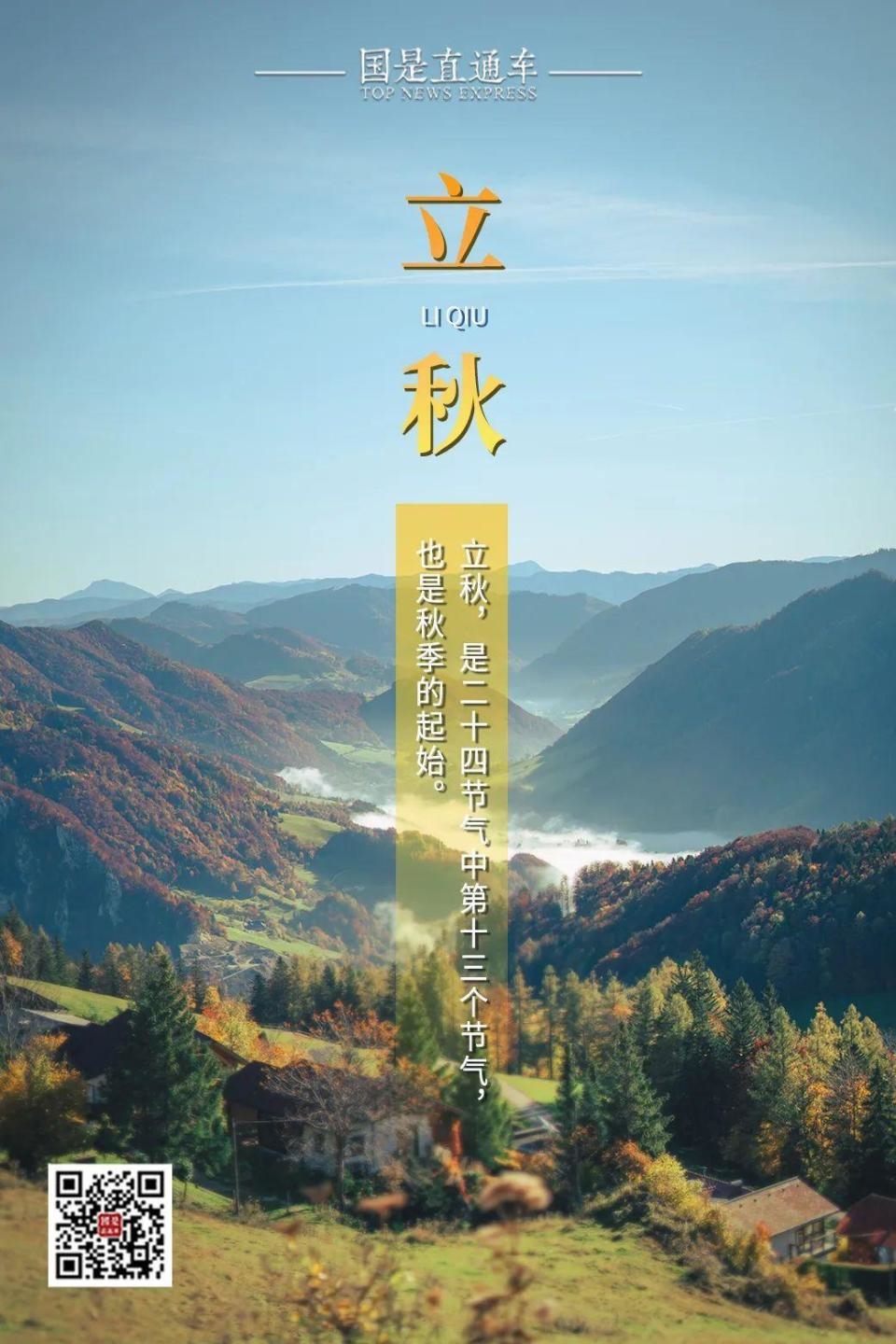

今日,立秋!要不先躲躲?

| 2023-08-08 来源:国是直通车 | 分享: |

文/程丽诺

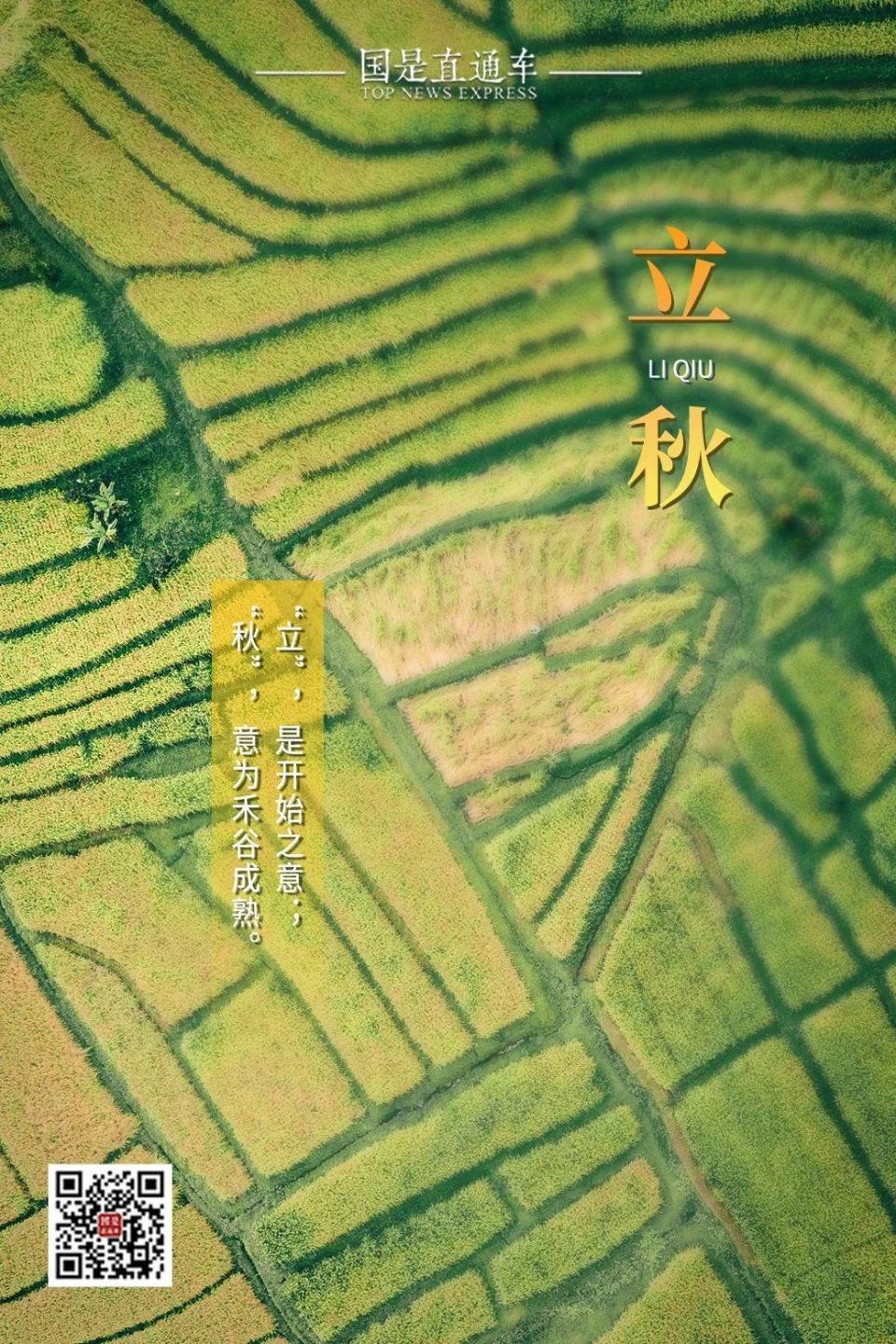

今日,立秋。

立秋是二十四节气中第十三个节气,也是秋季的起始。“立”,是开始之意;”秋“,是为禾谷成熟。

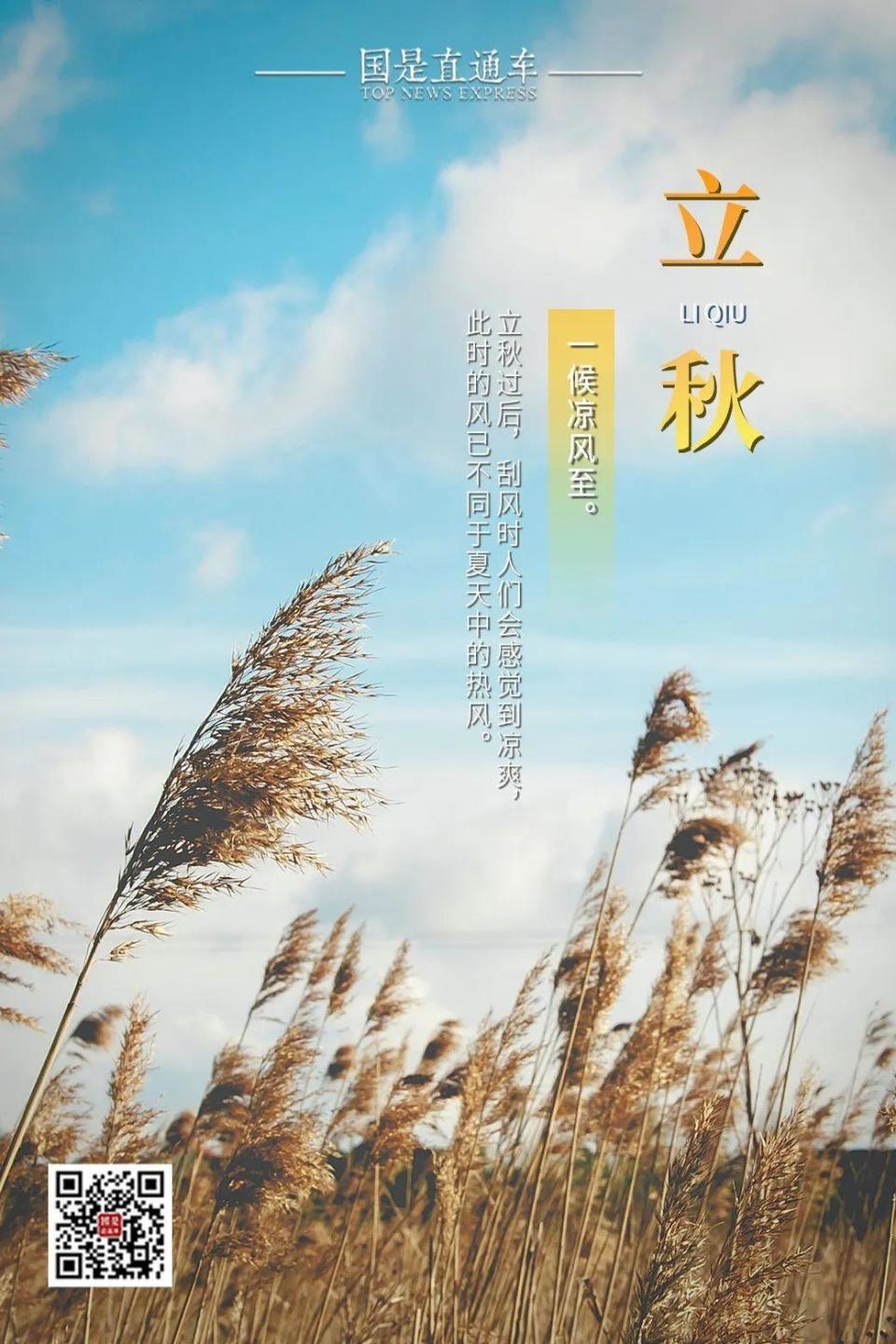

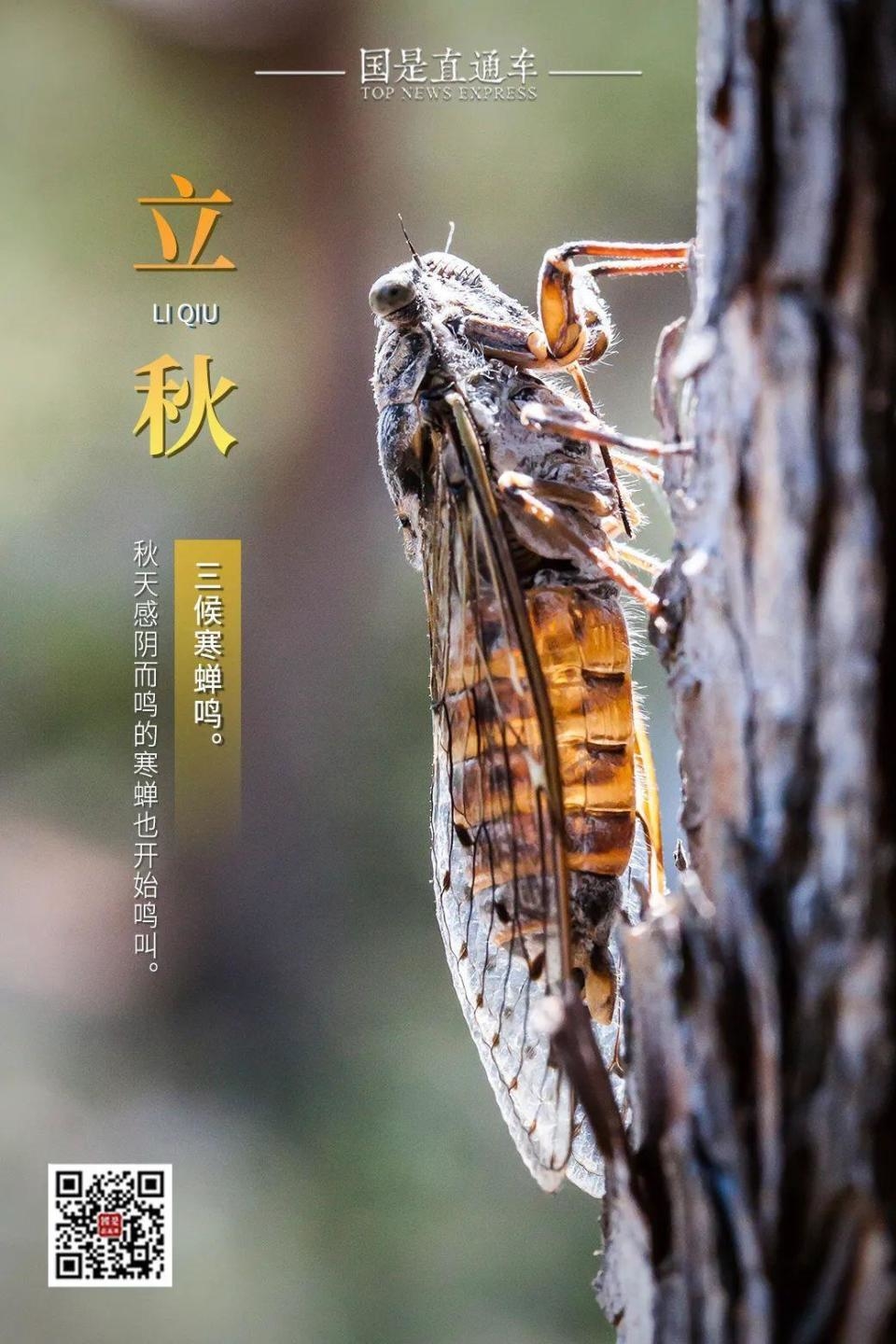

在民间,老一辈人关于立秋最常说的一句话是“一候凉风至,二候白露生,三候寒蝉鸣”。意思是立秋后,此时的风已不同于暑天的热风,大地上早晨会有雾气,寒蝉也开始鸣叫。

作为传统节气之一,立秋这一天,有人们熟知的“贴秋膘”“咬秋瓜”等习俗,也有“躲秋”“报秋”等古老传统。

为什么要“贴秋膘”?

立秋日,民间素有“贴秋膘”的风俗。清代,立秋更是有“悬秤称人”的习俗,要将人在立秋日与立夏日的体重做对比,如果体重减轻,就称此夏为“苦夏”。

夏季天热,古时人们消暑能力弱,胃口不好,食量降低,体重自然会减轻。因此,到了立秋,人们就要“补回来”,也就是俗称的“贴秋膘”。

“贴秋膘”也要适度。对现代人来说,“贴膘”容易,“减膘”可就难了。大鱼大肉之外,夏秋之交的蔬菜水果也不失为一种健康的“嘴上消遣”。

而在中国南北方都有“咬秋”的风俗。“咬秋”也称“啃秋”,是指在立秋日吃西瓜,寓意夏日炎炎,吃口西瓜将其咬住。

民间认为,立秋时吃西瓜可不生“秋痱子”。江浙一带还有西瓜与烧酒同食的说法,人们认为这样可以防疟疾。还有一种说法是古人认为立秋后天气渐渐转凉,吃西瓜伤身体,因此,立秋是人们一年中最后一次吃西瓜的机会。

立秋,“先躲为敬”

“躲秋”,如其字面所示,就是在立秋要躲起来不见人。这样的习俗从何而来?

《历书》曰:“斗指西南维为立秋,阴意出地始杀万物,按秋训示,谷熟也。”古人认为,天地万物由阴阳决定,而立秋作为阴阳转换之时,宜静不宜动。

民谚云:“立秋不躲秋,秋冬是非多”。根据民俗,立秋时分,人们应该躲在房屋里,拉上窗帘。有些地方的人们需要在立秋当天呆在家中,避免见客人,不能与人发生口角,甚至耕牛在这天都不能劳作。

从气象的角度来看,立秋时节气温波动大,传染病多发,频繁外出活动容易生病。除此之外,秋季天干物燥,甚至有“秋后一伏,晒死老牛”的说法,“躲秋”也利于避暑。天气炎热,人的心情也跟着烦躁,所以容易与人发生口角。这或许能解释“躲秋”的来历。

从科学的角度来看,“躲秋”的习俗仍有值得借鉴的地方。夏秋之交,冷暖空气“角力”,温差较大,要注意防暑和保暖,提高抵抗力、预防生病。天干物燥,可以多食多饮温和滋润之物,调整身体和心情。

迎秋,我们是认真的

除了“躲秋”之外,古人还执着于“秋天的第一片落叶”,甚至要将秋天精确到时辰,俗称“报秋”。

中国迎秋的风俗源远流长,传说中的百鸟之王少昊就是主管秋的官。在周朝,立秋那天,天子带着官员们开启西郊之旅,向少昊祭祀。这个习俗在后来的朝代中逐渐演变发展。

东汉时期,除了祭祀,天子还要带领大臣狩猎比武。而到了宋代,立秋这天,宫廷里的盆栽梧桐会被搬进殿内。等到立秋时分,太史官高声宣布秋天的到来。如果此时梧桐树落下叶子,这个秋天就将是“吉秋”。

看似诙谐、过分有仪式感的“报秋”习俗,其实是古人将自然与文化融合的成果。“立秋”不仅是一个自然节气,还承载了古人对收获的盼望。

秋季在中国文化中是一个厚重的季节。尽管诗人常常“逢秋悲寂寥”,叹惋凋敝,但秋季对百姓来说还意味着丰收与喜悦。传统习俗的背后,是古人对自然的敬畏与感恩、对丰收的憧憬、对气候更迭的不安……对秋天矛盾的情感被浓缩到民俗中,被时间表达出来。

讨个彩头也好,调剂生活也罢,今年立秋,你是想有仪式感地吃一顿,还是“回家躲躲”,又或者当一回“报秋员”呢?