古老畜牧业重焕生机——青海玉树牦牛产业观察

| 2022-05-21 来源:新华网 | 分享: |

地处长江、黄河、澜沧江发源地的青海省玉树藏族自治州,承担着守护“中华水塔”的重任,这里也拥有约150万头牦牛。

数千年来“逐水草而居”的传统放牧,只能保证牧民自养自食。近年来,在北京对口支援等政策项目推动下,玉树重塑牦牛养殖体系,打造现代化畜牧产业链。在传承与创新中,玉树牦牛产业带动牧民增收、牧场修复、牧区振兴,青藏高原的古老畜牧业重焕生机。

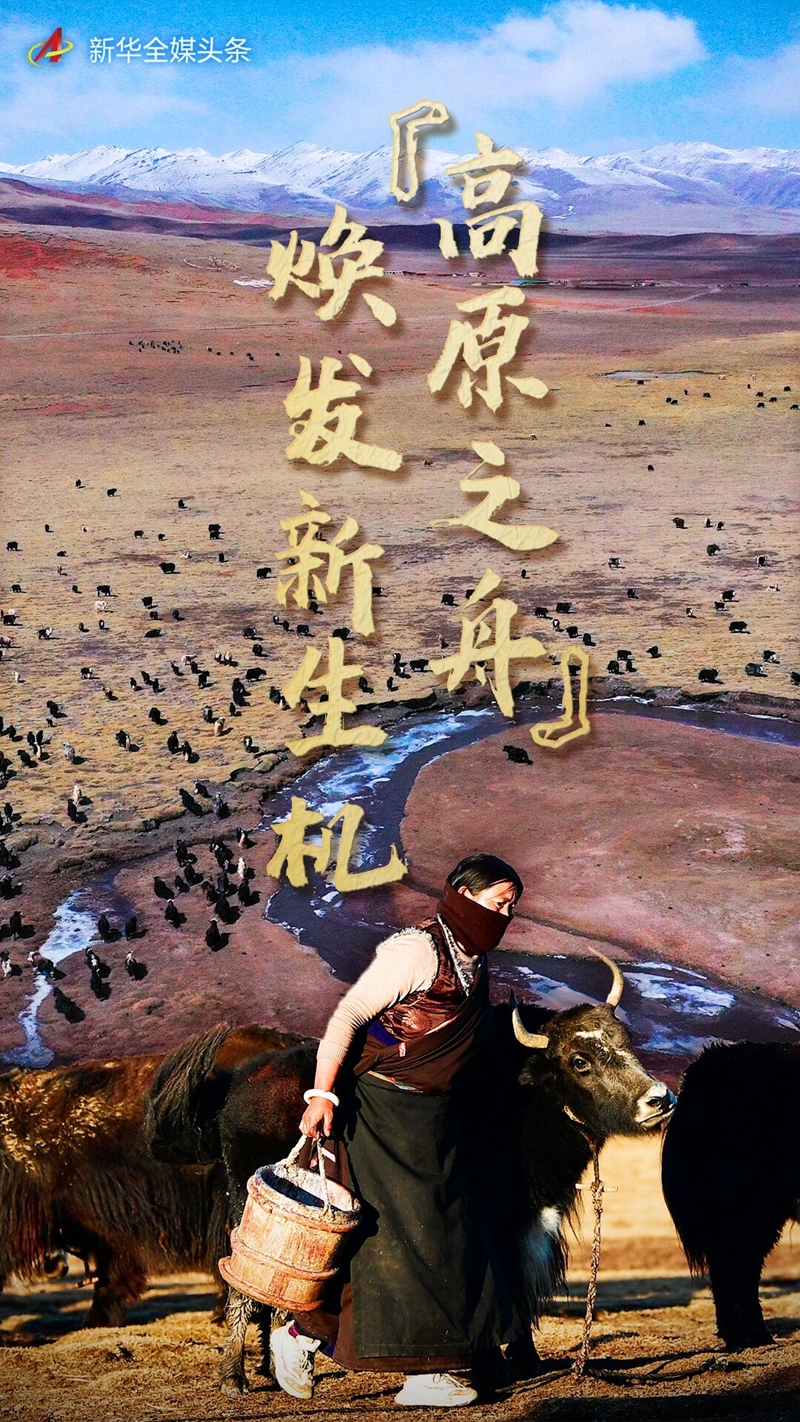

4月19日,在青海省玉树藏族自治州治多县,牦牛在觅食(无人机照片)。新华社记者 张龙 摄

“高原之舟”化身“都市健康美食”

产自海拔4000多米的玉树牦牛,由北京老字号月盛斋制成五香牦牛肉、红烧牦牛腱、香辣牦牛杂等食品,令人眼前一亮。

玉树州农牧和科技局局长才仁扎西介绍,玉树州目前牦牛存栏148.95万头,约占全球牦牛总量的十分之一。玉树牦牛地处野牦牛活动的高寒无污染草原,脂肪含量低,肉质鲜香。

传统畜牧模式,牦牛出栏量低。玉树市下拉秀镇钻多村牧民吉布才仁祖祖辈辈养牦牛,“过去牦牛产肉少,只够家人亲戚吃,要用钱时才舍得卖,有的牦牛能养10多年。”

2021年7月23日,在青海省玉树藏族自治州境内的草原上,牦牛在觅食。新华社记者 张龙 摄

近3年来,北京对口支援安排上亿元资金,建设现代生态养殖示范基地,构建疫病防控品质检测体系,创建玉树牦牛区域公用品牌,打通屠宰加工运输销售通道,将玉树牦牛引入北京市场,摆上超市货架、进入餐厅菜单、开发预制菜品。加上溯源体系普及,消费者扫描包装上二维码,就能看到牦牛出生、养殖、加工、物流、检疫全流程。

北京援青指挥部指挥长袁浩宗说,牦牛进北京,既能丰富首都人民餐桌,让消费者体验到原生态美食,又能提升玉树牦牛产业化程度,增强牧民发展动力,改善生活水平。

4月27日,在青海省玉树藏族自治州称多县三江源高原现代生态牧业示范点,昂巴拉农牧民专业合作社理事长布德在处理草料。新华社记者 柳泽兴 摄

北京援青干部、首农玉树供应链公司总经理宗光未介绍,玉树牦牛肉当地售价每斤约45元,通过精细分成、多品类加工,运到北京平均售价能超60元,“今年计划上千头牦牛运至北京,后续扩大到每年1万头。”

进入北京,走向全国。去年玉树牦牛出栏31万头,牦牛肉及制品销售网逐步覆盖到上海、成都等地。当地计划“十四五”期间,年出栏达40万头,成为全国知名绿色有机农畜产品主供区。

4月27日,在青海省玉树藏族自治州称多县三江源高原现代生态牧业示范点,工作人员在清理草料拌料机。新华社记者 柳泽兴 摄

打造新业态 摆脱“靠天放牧”

午后的称多县歇武镇牧业村,阳光遍洒大地。一座现代化养殖基地里,白玛代西和丈夫推出3袋饲草料,倒入食槽,引来牦牛争相进食,“这个冬天,棚里牦牛都活了下来,马上就能放到牧场,吃上新鲜绿草。”

冬天是玉树牧民最头疼的季节。高原入冬早,开春晚。最早10月份,草场就被大雪覆盖,牦牛觅食难,不断掉膘,遇上雪灾成批冻死饿死。传统的“靠天放牧”,让牦牛陷入“夏壮、秋肥、冬瘦、春死”循环。

4月20日,在青海省玉树藏族自治州曲麻莱县叶格乡红旗村,牧民骑着摩托照料野血牦牛。新华社记者 张龙 摄

传统放养沿袭上千年,调整改变并非易事。去年,北京援青指挥部投资1200万元建设生态牧业示范基地。北京援青干部、称多县副县长谢立军全程参与,“向牧民逐一解答牦牛在牛棚是否适应,越冬草料采购是否要多花钱等问题,花费精力最多。”

经过多方走访、解疑释惑,示范基地最终落户称多县昂巴拉农牧民专业合作社。基地越冬棚、保育舍、干草棚等设施,以及饲养、采奶、防疫等设备俱全,能容纳上千头牦牛冬春补饲,夏秋放牧、分群养殖。

2020年10月28日,在青海省玉树藏族自治州称多县珍秦镇,牧民准备给牦牛挤奶。新华社记者 张龙 摄

“首批100头牦牛第一次在棚里过冬。”昂巴拉农牧民专业合作社理事长布德介绍,在北京首农食品集团有限公司技术专家指导下,他们按时给牦牛补饲减少掉膘,出栏卖到北京,“看到效果,很多牧民准备将牦牛赶来基地养,今年预计能出栏600头。”布德说。

目前,玉树州已建成类似示范基地11个。经过探索试验,牦牛年损亡率从全州历史最高的9.2%降至0.6%,出栏周期比传统放牧缩短2到5年。

2020年10月28日,在青海省玉树藏族自治州称多县珍秦镇,牧民骑着摩托车放牧。新华社记者 张龙 摄

推动牧业现代化,良种繁育不可缺。在曲麻莱县叶格乡红旗村,牦牛三五成群埋头吃草,犹如散落山间的一颗颗“黑珍珠”。牧民边巴满脸自豪,“这些野血牦牛可是精挑细选的宝贝。”

过去缺乏良种选育概念,各家各户粗放散养,导致牦牛近亲繁殖,体型瘦弱,死亡率高。去年红旗村引进235头野血牦牛,建起良种繁育基地。

2020年10月28日,在青海省玉树藏族自治州称多县珍秦镇,牦牛返回圈舍。新华社记者 张龙 摄

“野血牦牛结合野牦牛和家养牦牛优点,生长快、抗病性强。”叶格乡党委书记白玛松毛说,成年公牛产肉量比普通牦牛多出上百斤。目前,玉树州已建起8个千头规模的良种繁育基地,每年可培育3500头良种牦牛,还能供应其他市州。

国家肉牛牦牛产业技术体系玉树综合试验站站长宋仁德,在玉树研究牦牛30多年。他介绍,玉树推广的“放牧+补饲”模式,夏秋继续原生态放养,保障牦牛绿色有机品质,同时融入现代技术提高养殖效率,实现新业态。

这是4月27日在青海省玉树藏族自治州称多县三江源高原现代生态牧业示范点内拍摄的牦牛。新华社记者 柳泽兴 摄

生态牧业奏响振兴曲

沙松是曲麻莱县昂拉村牧民。过去缺少资金,沙松一家人围着20多头牦牛,每天跑草山放牧、给母牛挤奶、捡牛粪生火,日子过得紧巴巴。后来他们用家中牦牛和草场入股村集体合作社,生活大变样。

如今,沙松和妻子被合作社聘为放牧员,专门负责放牧,同时承担生态管护员职责,每年放牧工资、生态管护、合作社分红等收入超过6万元,2019年顺利脱贫,“牦牛挤奶、防病都有专人负责,比自家养还省心。”

2月23日,“玉树牦牛进北京”恳谈会暨玉树牦牛美食品鉴会在北京举行,消费者在挑选月盛斋制作的玉树牦牛肉酱卤产品。新华社发

地处玉珠峰南麓、海拔4600米的昂拉村,全村85%牧户都是合作社股民。合作社整合草场73.3万亩,牦牛藏羊存栏1万多头(只)。去年村集体成立户外旅游公司,接待上千名登山爱好者增收107万元。村支部书记才丁加说,村民当一次向导能收入3000元。

以合作社为载体,发展生态畜牧业,实现牧民增收与生态保护“双赢”。青海省畜牧兽医科学院院长刘书杰介绍,合作社规模化养殖、专业化分工,大量牧民从放牧中解脱出来,从事生态管护、旅游接待、外出务工增收;合作社整合草场轮牧,牛羊不再过度啃食草场,有利于保护草原生态。

玉树州有258个村,共组建村级生态畜牧业合作社206个。生态畜牧业带动当地牧民人均年收入从2018年7808元,到去年首次突破1万元;1545万亩草场休牧轮牧实现“草畜平衡”,全州草原综合植被盖度提高到61.8%。

2月23日,“玉树牦牛进北京”恳谈会暨玉树牦牛美食品鉴会在北京举行,这是品鉴会上展示的月盛斋以玉树牦牛肉为原材料制作的酱卤产品。新华社发

生态畜牧业成为玉树主导产业,吸引不少大学生返乡当“牛倌”,高原草场实现生态修复,生态旅游得到发展,而且大批牧民搬出草山住进城镇,过上现代化牧区生活。

继牦牛肉、牦牛奶销往全国各地后,玉树牦牛绒产品也逐步推向市场。北京援青干部、治多县副县长谢智刚去年引进江苏一家企业,在当地收购牦牛绒生产高端面料,制作围巾和大衣等,“牦牛绒非常保暖柔软,牦牛毛还能做帐篷和太阳伞,进一步延长牦牛产业链。”谢智刚说。

玉树州副州长尼玛才仁说,玉树牦牛正寄托着产业富民的希望,承载着牧区振兴的未来。(参与采写:王金金)