《格萨尔》:堪称“世界之冠”的伟大史诗(下)

| 2023-05-09 来源:道中华微信公众号 | 分享: |

作为国家学术使命的史诗研究

01

随着现代民俗学的兴起,上世纪30年代我国老一辈民族学学者任乃强、韩儒林等开始对《格萨尔》进行最初的发掘、评述和翻译。新中国成立以后,《格萨尔》史诗迎来了新生。

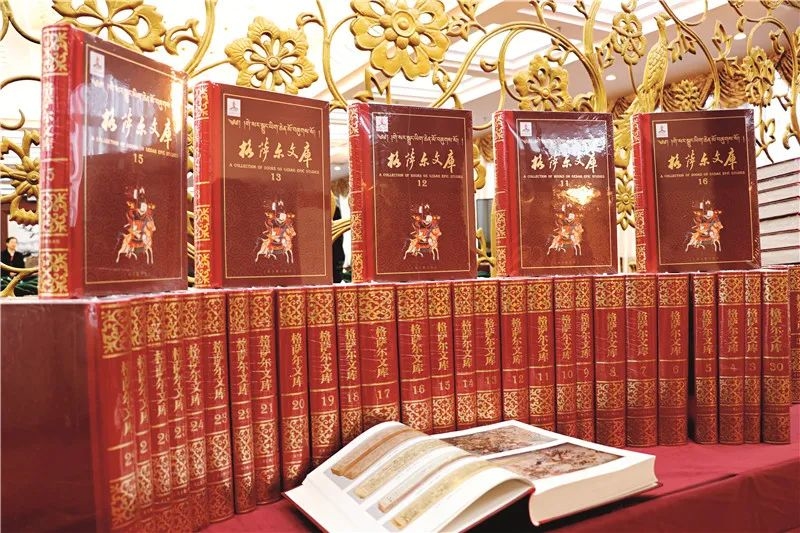

▲2019年3月29日,《格萨尔文库》三卷30册在京首发。(图片来源:《中国民族》杂志)

自50年代开始,我国政府实施大规模抢救和保护少数民族传统文化艺术工程,搜集整理《格萨尔》随之成为中国社科院、中国民间文艺家协会、中国作协和相关省区等共同承担的重要工作。由此,《格萨尔》终于作为我国民间文学的组成部分纳入抢救、保护和学术研究的重要范围。可以说,《格萨尔》记载了中华民族古代的许多宝贵资料,搜集、整理、研究和传播《格萨尔》对于促进民族团结和文化传承发展具有重大意义。

改革开放后,随着我国文化事业的繁荣发展,《格萨尔》史诗抢救、保护、传承工作进入新阶段,队伍建设进一步加强、发掘力度进一步加大,基本形成了《格萨尔》文化的模式和格局。1984年,由原文化部、国家民委、中国社科院和中国文联共同组成《格萨尔》工作领导小组,协调、组织和推动全国的《格萨尔》工作,后来又在《格萨尔》主要流传的7个省区相继成立了研究机构。当年1月在北京召开的第四次全国《格萨尔》工作会议成为重要的时间节点,此后其搜集、整理工作被相继列为“六五”国家重点科研项目和国家“七五”规划。这些都为《格萨尔》的保护、传承奠定了坚实基础,7个省区在此方面也都取得了不菲成绩。

西藏自治区是传承发展《格萨尔》的重点区域,自西藏和平解放特别是改革开放以来,中央政府投入大量资金先后20余次组织开展关于民间艺人普查、版本搜集等抢救性保护工作。西藏大学和西藏文联先后成立《格萨尔》研究机构,自治区在西藏社会科学院设立《格萨尔》抢救、整理办公室(1997年更名为“西藏自治区《格萨尔》研究中心”)。30多年来,研究中心先后录制说唱磁带5000多盘,整理、出版说唱艺人故事与手抄本100卷,翻译出版国家通用语言文字本43卷。与此同时,西藏大学研究机构也抢救出版17部《格萨尔》部本。

青海是《格萨尔》的主要流传地之一,也是我国率先开展《格萨尔》普查和抢救、整理和翻译工作的地区,对全国的相关工作起到了示范作用。特别是果洛藏族自治州收集、整理《格萨尔》说唱本近百部,还实施了格萨尔文化长廊建设工程,举办格萨尔文化旅游节,修建格萨尔文化纪念场馆,推出大型格萨尔剧演出等,极大地促进了格萨尔文化的弘扬。

这一时期,从全国范围来看,学术界的注意力主要集中在对《格萨尔》历史脉络、文类性质、基本要素和精神内涵、叙事特点等方面的探究,梳理了其篇幅规模、分布范围,发现了一批优秀艺人并吸收到相关部门专门从事说唱,翻译了一批重要的史诗文本,开始定期召开国际、国内学术研讨会(国际学术研讨会至今已举办7届),并不定期举办全国性的表彰大会(至今已举办3届),形成从大学本科到硕士研究生再到博士研究生的后续人才培养体系。由此,中国特色的《格萨尔》学科建设取得显著成绩,也积累了丰富经验。

18、19世纪之交,《格萨尔》第一次被俄国人介绍给西方。但较长时期西方对《格萨尔》的认知只是零碎而局部的,还没有作为一种文类被纳入田野研究的范畴,其所包涵的艺术审美和精神价值也尚未得到学界的普遍了解。

进入21世纪,国际学术界更加关注《格萨尔》,对其给予高度评价,将它称作“东方的荷马史诗”。这也是《格萨尔》在文化学术领域为祖国赢得的巨大荣誉。2001年10月,参加联合国教科文组织第31届大会的140多个国家和地区的代表一致通过决议,将包括我国《格萨尔》诞生1000周年在内的全世界47个项目列为2002-2003年度周年纪念名单。这是我国列入该名单的唯一项目。

2006年、2009年,随着相继被列入国家级非物质文化遗产项目和人类非物质文化遗产代表作名录,《格萨尔》越来越得到全世界的关注。由中国社科院文史哲学部主办、中国社科院民族文学研究所承办的每年一届的“国际史诗讲习班”,则进一步促进了《格萨尔》等中国史诗学与国际学界的对话和交流。

新时代的《格萨尔》

02

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视《格萨尔》等各民族优秀传统文化的保护传承,这项事业取得了历史性的成就。习近平总书记在第十三届全国人大一次会议、全国民族团结进步表彰大会、文艺工作座谈会等重要场合多次提及《格萨尔》为代表的我国三大史诗,将其与诗经、楚辞、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说等伟大文艺作品并举,与万里长城、都江堰、大运河、故宫、布达拉宫、坎儿井等伟大工程等量齐观,高度评价它们是“震撼人心的伟大史诗”,是“中国人民伟大创造精神”的生动体现,极大地提高了中华民族的文化自信,“不仅为中华民族提供了丰厚滋养,而且为世界文明贡献了华彩篇章”。

2019年7月15日,内蒙古赤峰博物馆,习近平总书记观看了古典民族史诗《格萨(斯)尔》说唱展示,并同《格萨(斯)尔》非物质文化遗产传承人亲切交谈。

习近平总书记指出,中华文明植根于和而不同的多民族文化沃土,历史悠久,是世界上唯一没有中断、发展至今的文明。要重视少数民族文化保护和传承,支持和扶持《格萨(斯)尔》等非物质文化遗产,培养好传承人,一代一代接下来、传下去。

▲2020年6月10日,内蒙古赤峰市巴林右旗的格斯尔艺术家们进社区表演。(图片来源:新华社)

目前,全国的《格萨尔》文化生态得到全面恢复,已建立国家级文化生态保护(实验)区1个,在7个省区形成了由15个民间组织和社区、20个研究机构及各级政府相关部门构建起来的协调联动的保护网络,培养了近200位说唱传承人,为代际传承注入了可持续发展的活力。此外,还搜集到约6000个小时的《格萨尔》演唱资料,出版《格萨尔王全传》300卷(荣膺2021年“第五届中国出版政府奖”)、《格萨尔精选本》《桑珠本》《格萨尔文库》《格斯尔全书》等共约近2亿字的资料和论著,《格萨尔》百部汉译本翻译工作已经启动,中国文联主持出版《中国民间文学大系史诗卷》……一个以马克思主义文艺思想为指导,具有中国特色的“格萨尔学”学科体系初步形成,并在不断发展之中。

近年来,西藏区域格萨尔文化实施抢救与内容整理项目调研组深入昌都、那曲、阿里等地,利用现代新型数字化技术推动《格萨尔》的保护,已建立由《格萨尔王传》精品说唱、音乐唱腔、赞歌、舞蹈和传承人口述史、风物传说纪录片等6部分组成的史诗数字资源库。2022年初,西藏自治区重大文化工程《格萨尔》藏译汉项目正式结项,历时8年出版了西藏最全格萨尔艺人说唱本——说唱家桑珠的史诗故事说唱系列丛书汉文版33册,成为西藏《格萨尔》保护传承的重要阶段性成果。

2017年,《格萨(斯)尔》凭借自身的人文资源优势和学术影响力,被列为中国社会科学院重点优势学科“登峰战略”计划,我国多所大学和研究机构也陆续开设格萨尔学科专业。可以说,从政府、学界到民间形成了多重、多结构和多样化的格萨尔文化保护、传承局面,《格萨尔》在理论建设、人才储备和成果呈现等诸多方面有了新的提升。

首先,对《格萨尔》史诗传统的认知逐步从“作品”跨越到“文本”,研究方式从“叙事”转向“话语”,研究对象从“史诗本体”转向“史诗语境”,研究视角从“书面传统”转向“口头传统”等。

其次,坚持本真性和整体性的保护原则,在传承发展中保持其自身基因,保护《格萨尔》作为牧业文明代表作的核心特征以及作为上千年口头传统集大成者的本色;保护作为文化遗产所拥有的全部内容和形式,即《格萨尔》的艺人、文本和语境等三个要素。

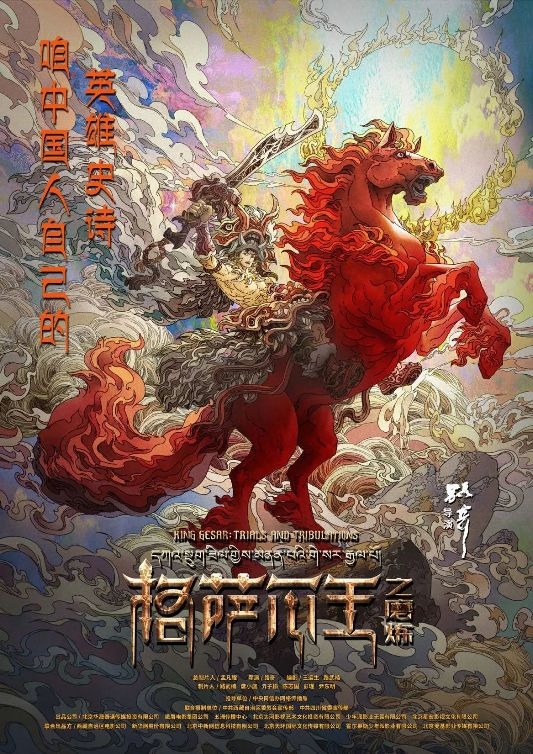

传承至今的我国非物质文化遗产,都经历了或正在经历着与时俱进的历史演化,不断被注入新时代的新元素、新内容、新形式。而只有在不断流变、创造、调适中,包括《格萨尔》在内的非遗才能够代代相传、延绵不绝。如今,《格萨尔》艺人越来越注重演述文本的书面化传播以及传承方式的多媒体化、舞台化和职业化等。这是《格萨尔》文化在新时代进行创造性转化和创新性发展的生动例证,也是非遗保护与时俱进的重要成果。由《格萨尔》史诗改编的动画电影《格萨尔王之磨炼》也获得广泛关注。

▲动漫电影《格萨尔王之磨炼》海报。(图片来源:新华网)

《格萨尔》史诗震撼人心的伟大之处,在于它体现了中华各民族所认同的共有价值追求和人文精神;在于它张扬了团结人民、凝聚民心、为美好生活而奋斗的力量;在于它跨民族、跨地区、跨文化传播的恢弘格局,口头与书面相结合的活态传承体系,以及磅礴大气的叙事主题、内容结构与演述风格。在群星灿烂的中华文化长河中,《格萨尔》诞生、流传和弘扬的历程充分表明,藏族和其他各民族的交往交流交融贯穿历史发展始终。只要我们共同接续努力,《格萨尔》这部深受我国各族人民喜爱、震撼人心、世界瞩目的伟大史诗,一定会焕发出新的时代光彩,长久滋养人们的心灵。

(制作|寇佳羽 作者诺布旺丹,中国社会科学院民族文学研究所藏族文学研究室主任、研究员,全国《格萨(斯)尔》工作领导小组办公室主任,中国社会科学院大学教授。本文刊发在《中国民族》杂志2022年第6期。)