旅游促进各民族交往交流交融的甘孜实践

| 2023-07-28 来源:新华网 | 分享: |

“触景”生情“共景”同心,各族儿女一家亲

旅游促进各民族交往交流交融的甘孜实践

▲塔公村村长尼玛降泽(手举最高者)早年与客人们的合影。本报记者王京雪翻拍

2022年6月,文化和旅游部、国家民委、国家发展改革委印发意见,决定实施旅游促进各民族交往交流交融计划,以旅游业高质量发展推动各民族在空间、文化、经济、社会、心理等方面全方位嵌入、铸牢中华民族共同体意识,加强中华民族共同体建设。旅游如何促进各民族交往交流交融?四川甘孜州的文旅故事,或能提供一些启示

“从维护民族团结来讲,文化旅游有利于甘孜州加快融入全省经济文化体系,促进民族交流交往交融,更好地铸牢中华民族共同体意识。我们要增强政治自觉、把握发展规律,充分激发文化旅游的经济效益、民生效益、生态效益和社会效益,走出一条具有时代特征、体现甘孜特色的文旅高质量发展新路子。”甘孜州委书记沈阳很有信心

茶马古道经过这里,红军长征经过这里,《康定情歌》唱的是这里,格萨尔王的故里与王城在这里,自驾爱好者们熟悉的那句“此生必驾318”——中国最美景观大道G318的核心段也在这里。

这里是地处青藏高原东南缘的四川甘孜藏族自治州。这片广袤的川西高原,占据了四川省1/3以上的面积,自古就是各民族交往交流交融之地。近年来,甘孜州成了全国最受欢迎的旅游目的地之一。

“在旅游产业发展中,我们真正体会到了为什么旅游能够促进各民族间的交往交流交融。”谈到甘孜旅游业的发展,甘孜州文化广电旅游局局长刘洪深有感受。他建议记者去路上,走村寨、进民宿、到景区体会这种感受。

藏族村长与汉族“老总”——一家景区之兴与一个牧村之变

【旅途笔记】

甘孜人习惯将折多山称为“关”。过了海拔4200多米的折多山垭口,就是“出关”。垭口以东是“关内”,以西就是“关外”。

木雅圣地景区位于折多山垭口西侧不远。车子驶往景区高处的观景台,一路常见牦牛群埋头赶路,小牛犊都出生不久,憨态可掬。路边偶有土拨鼠冒头,又迅速缩回。天气不佳,山脚还是蓝天,越往高处,雾气越重。如果是晴天,观景台上,能看到“蜀山之王”贡嘎山,但这一天,我们只能看群山环拥的绿色草甸,俄米曲九转十八弯地流过草原。

“俄米”,藏语意思是牛奶。“曲”即是河。俄米曲就是牛奶河。当地人说,牦牛吃了这条河的水,产的奶就很香甜。映照着天空颜色的俄米曲,晴天时,是草原上的蓝色飘带。在此刻的阴天雾气中,则更接近它的名字,是灰白色的“牛奶”。长久以来,河水滋润和哺育着草原上的生灵,但这条河与它所属的风景从不曾像今天这样,带给这里的人们那么多希望。

2009年,降秋杜吉接到一通让他睡不着觉的电话:“马上过来,村民选你当村长了!”

“那个时候我不太想当村长。”他坦承,“因为我们村太穷了,想不出来怎么发展,各种问题特别多。”

降秋杜吉的家乡——康定市呷巴乡俄达门巴村,是个藏族牧村。全村总面积136平方公里,散居着不到200户人家,人口密度每平方公里不到10人。

降秋杜吉当村长那年,村里人还住着帐篷,收入主要靠放牧和虫草。“电、水、房子,什么都没有,矛盾特别多,天天‘打官司’,挖虫草的时候也好,搬家的时候也好,自己村里打,和别村也打。生活没办法过,有年轻娃娃偷牛偷马……我一两个月没睡好,晚上一直在想,我们这个村怎么办?”降秋杜吉说。

走马上任一年多,组织上送村长们出去培训,普通话说得还不怎么利索的降秋杜吉来到杭州,听前来交流经验的浙江代表讲村里怎么搞旅游开发,怎么靠旅游带动村民致富。

他想,俄达门巴村邻近318国道和康定机场,有雪山,有草原,有湖泊河流,有高原藏乡特有的风土人情,能不能做旅游呢?

“当时我汉字也写不好,全部在心里记着。”培训一结束,降秋杜吉就拨出一个电话。电话打给了四川泸州的企业家李华能。2008年,李华能随建筑公司来折多山修康定机场,喜欢旅游的他常到机场附近的俄达门巴村一带游玩,还给村里修了条水泥路。

“李总人特别好,我们村老百姓挖虫草的时候去他的食堂吃饭,他也不说啥,也不收钱,就让多做一些菜。”降秋杜吉说。

他操着不熟练的汉语问李华能:“你晓得的,我们村特别穷,我们这边风景可以的,做旅游开发,你觉得怎么样?”

李华能说行,但要全村老百姓都同意。

“老百姓不同意啊!”降秋杜吉叹气,他在村里讲做旅游的想法,村里人表态:一个老板,从那么远跑来这边做景区,那以后我们这片地不全部变成他的了?不行!

降秋杜吉一个月开了近十次会,跟村民解释:地是签合同租出去的,不卖,村民以集体资产入股项目,每年全村保底分红85万元,家家户户都能分;景区会拿出四成岗位,提供给村里,年轻娃娃们可以在家门口打工,每月工资3000元,优先安排贫困户;景区还会给村民买医疗保险和农村养老保险;做旅游不乱采、不乱挖、不破坏牧场,划进景区的村民不用搬家……

反反复复讲了一年半,总算让全村人点了头。

2014年底,木雅圣地景区开工建设,几乎与此同时,甘孜州全面启动脱贫攻坚战。俄达门巴村赶上了好机遇,水通了,电通了,路通了,通过易地扶贫搬迁,牧民们建起了自己的新房。

2016年8月,木雅圣地景区开始试运行。2017年景区正式开业,并很快评上4A级景区。

降秋杜吉说,从签订合同到今天,9年来,景区付给老百姓的钱一分也没少过,村里人均年收入从2014年的约3500元,提升至2022年的近2.5万元,成了实践“资源变资产、牧区变景区、牧民变股民”扶贫模式的典范。

“做什么事情,都是刚开始特别特别难。”降秋杜吉总结,和他有同感的是木雅圣地景区副总经理夏雪春。

“我可能注定跟雪域高原有缘分,名字里夏天下雪,春天下雪,一年四季都下雪。”2015年,夏雪春追随李华能,从泸州来到俄达门巴村,参与景区管理。一晃8年多过去,藏族朋友们都说,他已经从汉族小伙变成了地道的康巴汉子。

但最开始真难啊!按照跟村里的协议,景区员工优先录用牧民子女,这些年轻人放着牦牛,无拘无束地长大,不习惯公司管理制度,大部分文化程度和汉语水平也有限,因为没怎么接触过外来人,多少心存戒备。

景区最初外聘的内地管理公司,经验丰富,却在高原上水土不服,退出了项目。夏雪春从中得出教训,要在这个地方扎根,需要耐心,需要磨合,最重要的,要跟大家同甘共苦。

“我们一个企业就像一个多民族小家庭。”夏雪春说。他跟藏族员工们一起干苦差事,带头扫厕所,用开水浇冻硬的粪便;带头在暴雪后爬上陡坡铲雪,因为不适应高原紫外线,脸先红再肿,最后四处皴裂。他也跟藏族员工们玩在一起,听他们讲家里的生活,去村里过藏族新年;告诉他们中秋节是团圆节,让员工们带家人到景区里吃饭喝酒,唱歌跳舞……

“我从没在哪个地方工作8年以上,这个地方就是我的第二故乡,我就希望这个地方好。”夏雪春说。

“大家都喜欢夏总,他这样的人很容易融入我们。”景区点位主管郎支说。今年27岁的藏族青年郎支已在景区工作了7年,是村里头一批到景区工作的年轻人。

郎支以前汉语说得不好,景区开业前,送牧民员工到成都培训,他在那时练好了普通话。

这些年,汉语越来越好的郎支喜欢上喜剧,跟很多汉族游客一样,他最喜欢的演员有沈腾和贾玲;他结识了不少游客朋友,最好的哥们儿是个成都大哥,两人无话不谈,见面会约着一起打台球;景区做滑雪场时,他学会了用造雪机、开压雪车,很是得意;他在工作中喜欢上摄影,得过景区摄影大赛第二名……

小时候,郎支跟着家人去过成都,他觉得外面的城市像另一个陌生的世界。“现在,对外面我不陌生了。”郎支说。

“我们老百姓现在日子好了,纠纷也没了。以前我要一直坐在村活动室,来‘打官司’的谈完一个又来一个,现在没有‘打官司’的了。”降秋杜吉发现,村里风气有了许多变化。“过去我是村里普通话说得最好的,现在老百姓都说普通话,年轻娃娃普通话学得太快了,我快成说得最差的了。过去老百姓住帐篷,没得条件洗脸洗脚,现在都爱干净了。过去老百姓不愿汉族人来做景区,现在欢迎得很。老年人原来说读不读书反正有牛放,现在都说娃娃必须读书哦,有的每天开车几十公里路,送娃娃上学,变化大得很!村里年底还给读书厉害的娃娃颁奖,给他们的爸爸妈妈献哈达。”

“我弟弟现在读大专,爸爸妈妈以前希望他当喇嘛,但我和妹妹都希望他上学,这样不管他以后做什么,都有更好的能力。”1993年出生的尼玛卓玛,家里过去是贫困户,一家老少常年挤在一顶小帐篷里。如今,他们搬进了宽敞的新房,妹妹进了景区工作,卓玛开了家小卖部,手机微信里加满跟她订购牦牛肉干、虫草等特产的游客。

去年,这个漂亮姑娘开了抖音账号,叫“雪山下的卓玛”,边分享家乡的风土人情、美食美景,边带货,已经积累了十几万粉丝。

降秋杜吉看着卓玛,又想起村里的一大变化:“卓玛2018年入的党,原来这村上党员少,现在不一样了,入党都愿意得很。”2021年,中国共产党成立100周年之际,俄达门巴村党支部被授予“全国先进基层党组织”称号,降秋杜吉还去北京人民大会堂领了奖。

“旅游做了这么多年,最欣慰的是看到村里老百姓经济上和思想上的转变。”李华能说。这位被当地人称赞“极有情怀”的企业家,并不擅长谈论自己对这块土地的“情怀”。

如今,他已经定居甘孜。“我小孩也辞职过来了。他从伦敦大学毕业后在证券公司工作,我说你还是要过来接接地气。因为疫情影响,我们这几年比较难,现在游客开始恢复,相信会慢慢好起来。”

“我们这个村子,以前没有其他民族的人,都是藏族牧民。”景区总经理兰卡泽郎过去做过乡干部,在他看来,景区的开办促进了民族间的团结融合。“因为发展旅游,汉族老板和汉族员工来这里扎根,跟藏族员工成为同事,然后成为朋友。全国各地的游客,来这里旅游,和景区里的藏族员工有了交流,加了微信,也成了朋友。有些客人来了一次,下次还要再来看这些员工。越来越多的外地人来这里后,了解了我们这里实际是怎么样的,村里的老百姓也了解了我们内地的企业家,会为我们本地的发展做这么多贡献。”

远方的客人来过又再来——一家客栈与川藏线上的风景

【旅途笔记】

屋外落着冷雨,但在“布珠民居三姐妹”客栈,这是又一个热气腾腾的早上。57岁的女主人邓珠翁姆插着手在餐厅里踱步,关注每个客人的盘子,一会儿加勺粥,一会儿加个馒头。

前一天店里住进70多个客人,大都慕名而至。有人说“三姐妹”客栈是川藏线上骑行、徒步、自驾游不能错过的“网红”打卡点,有人说这里是318国道上最温暖的歇脚处。紧挨国道的院落里,三栋藏式小楼像三个漂亮盒子,收纳无数过客的故事。

早餐时间,客人们有的默默喝着酥油茶,有的和同伴商讨路线。即将继续上路的摩托骑士今年66岁,从呼和浩特独自骑行进藏。邓珠翁姆拍拍他的背,叮嘱他注意安全,又问他是不是蒙古族的,身材魁梧、嗓门洪亮的骑士说自己只是看上去有点像,“咱们都是一个大民族的,中华民族!一家的!”邓珠翁姆跟着点头:“对的,对的。”

院子里,男主人布珠和弟弟甲他正忙着把一批自行车固定到小客车车顶架,这种天气,部分骑行客会放弃骑行,选择搭一段老板的便车。

“布珠民居三姐妹”客栈,位于雅江县剪子弯山下的相格宗村。村名翻译过来,意思是“狼村”,据说此地过去常有狼出没。

2007年,时任雅江县旅游局局长刘洪到布珠家做客,建议他们利用紧邻国道的优势,开家民宿。“他说甘孜的风景好,以后这条路上游客会越来越多,开民宿不用多大,但要干净,收一点钱,你们也有旅游饭吃。”邓珠翁姆回忆。

由此,从藏房里的10个地铺开始,布珠一家与五湖四海的游客们开始共同打造一家川藏线上独一无二的客栈。连客栈名字都是大伙一起取出来的,最早叫“布珠民居”。有客人觉得这名字还不够独特,说你们家有三个女儿,为什么不加上“三姐妹”呢?

“我们家的第一个大招牌,也是客人给做的。”三姐妹中的三妹格德措姆说。客栈刚开业时,三妹还在读小学,4年前她大学毕业回到家乡,成了经营的主力。

做招牌的客人叫孟鑫。2010年,他从四川雅安徒步进藏,投宿在布珠家,是店里最早的一批客人。

“阿妈那时一句普通话都不会说,只对着我笑。二爸甲他的普通话也不好,我刚进店,他就问我喝不喝酒,我说不喝,他把酒打开递我面前,又打开一罐红牛,摆出瓜子、花生……”孟鑫当时心里一惊,心想这不会是要强买强卖吧?酒水钱怎么算呢?但很快,他就知道,这不过是主人们生怕没招待好他的拳拳盛意。

13年过去,孟鑫还记得许多画面:二爸甲他蓄着披肩发,大爸布珠扎长辫,穿马靴。房间那么干净,被子都是新的,有新棉花的气味。

他一下就喜欢上又热情又害羞的主人们,看他们不会招揽生意,客人不多,孟鑫忍不住站到门口,帮店里揽客,又去雅江县城买材料,给客栈做了更醒目的招牌,还让店主们买笔记本,告诉他们可以拿来给旅客留言。

主人们也喜欢孟鑫。家里当时养着一头小奶牛,每天能产一小锅牛奶,孟鑫住店那几天,这一小锅奶只给他一个人喝。一起聊天时提到松茸,第二天,餐桌上就能看到特地做给孟鑫的炒松茸。

“最后他们还不肯收我钱,一分钱没收。”孟鑫说,离开客栈前一晚,邓珠翁姆和甲他忙了一宿,给他烙了好多青稞饼。为轻装上阵,孟鑫只带走了四块,又把一个用不到的饭盒送给了店主们。

孟鑫离开后,邓珠翁姆哭了好几天。“客人住久了,像一家人一样。”现在提起孟鑫,她眼睛又湿润起来。

2020年,孟鑫临时起意,和朋友自驾重走十年前的路线,再次来到布珠家。店主们张罗了一桌肉,邓珠翁姆搬出一箱留言册,孟鑫在第一个本子上看到自己十年前的字迹。

一起聊着天,邓珠翁姆突然打开橱柜,取出一个饭盒。“刷得干干净净,那一瞬间,我感到我的三观被重塑了。”认出自己当年留下的饭盒,孟鑫边笑边掉泪。

“十年过去,你失去了很多东西,遇见了很多事,做人的底线都忽高忽低。但在这个地方,有人帮你保管一个最不起眼的饭盒,保管了十年。那十年,我们基本都没联系过。”孟鑫说,“很难形容那种感觉,心里特别踏实。”

他感受到布珠一家的爱,感受到慈悲和美,想起那句:“天地有大美而无言。”

“三姐妹”客栈就是这样一个地方,有很多人来过又再来。一年无论淡旺季,住宿价格都不变。开豪车、带保镖的老板和风尘仆仆、骑废弃单车来此的客人会得到同样热情的笑脸。后者往往受到更多照顾,遇到有困难的客人,邓珠翁姆总是想方设法不收钱,说收钱心里不舒服,还时常给没带够保暖衣物的客人送衣服。三妹个子高,又爱穿宽大的休闲服,“牺牲”最多。

客栈主人珍惜与客人们的相逢,保留了从开店起收到的每一条留言。住客们先写满几十本留言册,又写满了几个房间的墙壁。

三妹指着天花板上的猪脸涂鸦和旁边写着的“措姆小猪妞”,说这是2012年住店的几个汉族哥哥画的,她教他们说藏语里的“猪”,骗他们这个词是“美女”的意思。现学现用后发现真相的客人们,边笑边往客栈墙上画了许多猪。

“写留言的人现在都好吗?”格德措姆感叹。她和姐姐们几乎是客人看着长大的。小时候,她们教各族客人穿藏装、跳藏舞,客人们给她们讲外面的故事,给她们寄照片、寄书、寄玩具。

去年,雅江县委、县政府投钱,在客栈里做了个小型的骑行博物馆,布珠一家把客人寄来的照片和留下的骑行队队旗、签名T恤等都挂了出来,吸引了更多前来打卡的骑手。

尽管声名远扬,只靠口口相传,就从不缺客人,格德措姆还是开设了布珠民居三姐妹的抖音号,每天早晚直播店中场景,采访有趣的客人。“我想把家族事业做大一点,希望能带动全村的旅游。我想为家乡做一点点小小贡献。”年轻的女孩说。

“开客栈累,但心里不累。”邓珠翁姆说,“一直有人劝我休息,把房子租出去,我不舍得。如果房子租出去,变成要挣钱的酒店,感觉就变了,不是客人们喜欢的了,而且对残疾人和困难的客人也要收钱了。”

“这家店收留过很多人,帮助过很多人,好多人也一起帮店里出过主意。”孟鑫说,“我觉得只要有布珠家这样的人在,这条路上就永远都有风景,因为他们就是风景。”

这里是文成公主途经之地——一个马帮的“规”与一个村庄的“悟”

【旅途笔记】

高原有许多不可思议之处,比如,在海拔3700米以上的塔公草原,你可能遭遇“六月飞雪”,从字面意义上理解何为“雪亮”——高原上的雪,亮得像刺目的日光。这里是甘孜州最著名的草原之一,也是通往甘孜北路各县的必经之地。雪下得不小,但游客络绎不绝,兴致不减。身着藏服、在雪中拍照的年轻游客随处可见,穿着塔公村马帮队统一背心的马帮队牵着马站在雪中,不时有生意上门。

把游客扶上马,马帮队员拉着马缰,踩着泥泞的雪泥,沿坡缓缓走上塔公草原的观景台。走上去,再走下来,牵马已成为这些男女老少最重要的工作。但当游人纷至,在牵马的路上来来回回走过一年又一年,他们想做的事,已不止于此。

“我们属于农牧民。但你今天能说我们是农民吗?塔公种植很难。能说我们是牧民吗?我们家里已经没有牦牛。我们村的地上也不出虫草贝母。我们收入哪里来?我们靠的只有旅游。”初中毕业后做过导游的“85后”贡嘎,是塔公村普通话最好的村民之一,村长尼玛降泽特地带他来做藏汉翻译。

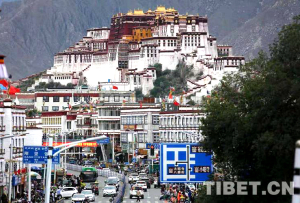

“塔公”,藏语意思是“菩萨喜欢的地方”,藏乡风情浓郁。相传,文成公主当年进藏途经此地,陪嫁物品中,要携往拉萨的释迦牟尼等身佛像突然变重,表示想留居此处,公主只得令人原样复制了一尊佛像留供寺中,于是,有了被称为“小大昭寺”的塔公寺。

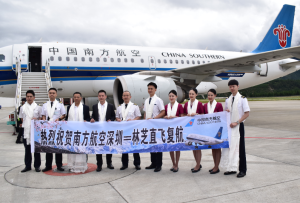

在塔公村,服务游客的马帮,历史可以追溯到30年前。“70后”尼玛降泽十几岁就跑过马帮,跟村里几个向导一起为游客牵马,一走四五天,从塔公走到木格措。游客寄来的照片上,定格着他当年的笑脸。和现在相比,古铜色的肤色没变,人们所能想象到的那种最纯真质朴的笑容也没变。

尼玛降泽回忆,30年前,来塔公的游客还很少,马帮队也很小,且大多跑远路。游客变多是近十年的事,做马帮服务的村民也不断增多,2014年,村里人有了规范管理马帮的意识。

2018年底,雅康高速全线通车,游客从成都跑高速进藏,能省出过去一半的时间,塔公游客随之激增,塔公村200多户人家,家家都参加了马帮队,各种规章制度也一应俱全。

和游客打交道打多了,村民们逐渐意识到,一个人的一个不好的行为就可能砸了塔公旅游的牌子。“我们马帮里面,从60后到00后的人都有,文化水平各种各样,但所有人对旅游的态度都在改变。比如,塔公现在有游客丢了东西,每一个村民捡到都必会归还原主。有的景区里面,方便面都要卖10块钱,塔公不存在这种情况。我们想的是更远的事情。”贡嘎说道。

“如果没有旅游,对我们是非常可怕的事。”贡嘎说,“村长说——不止村长,我们全村人现在都知道,我们最重要的就是口碑。不要跟人吵架,不要忽悠人家,不要宰客……要把最友好的一面拿出来,一定善待游客。为什么?因为我们几乎所有经济来源都来自他们,我们百分百的心都放在这里。”

如今,塔公村的马帮队早已统一了价格和服务标准。参加马帮的村民,被分成4个组,轮流上岗,所有人使用同一个二维码收款,每天晚上,当天牵马的小组成员会平分一天的收入。

游客增多带来的变化肉眼可见。尼玛降泽说,2019年,塔公村民的家庭年收入首次达到八九万元。今年五一期间,马帮队全员上阵,一个忙碌的小长假下来,每家都分了7000多块钱。很多藏族村民不喜欢用银行卡收款,村干部把一百多万元现金从银行提出来,摞到村委会会议室的桌子上,全村人围坐一圈,当面算清,挨个领钱。“对所有人公开、公平、公正。”贡嘎强调。

2021年,由都江堰市对口支援,塔公村乡村振兴示范村项目启动,游客中心、停车场、观景平台、集市和剧院等设施建设相继落地。

“政府的人发自内心地帮助我们。因为有我们各级政府那么大的支持,我们这些年才有了翻天覆地的变化。过去这里连公厕都难找,现在有了很多好的设施。”尼玛降泽说,未来村民们会增加培训,提高服务水平,让游客不仅能看风景,还能了解当地的文化。

“你看,我们的穿着打扮有点不一样,对吧?”这样问着的贡嘎脚踩皮靴,卫衣外面套着宽腰长袖的藏袍,尼玛降泽头戴毡帽,牛仔服外披着藏式羊皮袄。

“我们的穿着打扮、言谈举止也是文化。人们现在来塔公只是看看雪山,骑骑马,拍几个旅拍,跟藏族人说说话,吃一点藏餐……我认为这还不是文旅的高质量发展。”贡嘎接着说道,“四面八方的游客来这里,想看的是不一样的风景,不一样的文化,我们未来想把更多藏文化的东西融入旅游,比如做旅拍,我们不止租衣服,还可以讲解文化知识。我们也可以做藏戏,做各种正宗的藏族文化产品。我们想越做越好,让游客来我们老家,就觉得这是个值得一提的地方。”

旅游让塔公村的人们意识到,不同民族之间是休戚与共的共同体,也让他们更深刻地认识了本民族文化的独特性,激发了文化自信。

“不仅仅在中国,我们还想把康藏地区的旅游推到国际上去。我们希望能由村里人一起管理塔公的旅游项目,我们所有的心思都投入在这里。”贡嘎说。

康定唱响“新情歌”——一个新锅庄与一群常“回家”的客

【旅途笔记】

水声!一进入狭长的康定老城,耳朵就灌满了折多河湍急奔腾的水流声。这沸水般的声音已响了多少年?很奇怪,《康定情歌》里唱到了月亮和跑马山,却没唱到康定的河。

除了那首“溜溜的”情歌,康定城还拥有许多汉藏两地共有的文化记忆,比如茶马古道和锅庄文化。锅庄,指的不是藏族的传统舞蹈,而是作为茶马古道重镇的康定,早在元明之际便已产生的一类特殊的商贸服务机构,集客栈、饭店、仓库、中介等功能于一身。风尘仆仆的马帮客商们由川藏茶马古道到达康定后,会带着货物找锅庄落脚,被唤作“阿佳”、大多是女性的锅庄主们精通汉藏语言,了解市场行情,会以地主之便协助藏商与汉商达成交易,从中提取佣金。在康定,锅庄业一直是边茶贸易的重要一环。

随茶马互市兴盛而兴,又随茶马互市衰退而衰,康定锅庄本已退出历史舞台,但随着甘孜旅游的发展,“新锅庄”出现了。在折多河畔的“新锅庄”里,看各族客人坐在一起伴着水流声聊天,好像看见一些古老历史的种子,发出了新情歌的芽。

“这是两个锅庄主,都是我们家的老一辈。”四郎拉姆指着央切尔锅庄墙上的一张老照片给我们看。照片上,站着两位盛装女性,照片说明中写道,这是康定第二大锅庄木家锅庄的女主人木秋云和贾家锅庄的女主人雍忠措。

四郎拉姆的姐姐嫁给了贾家锅庄的后人,表哥则是木秋云的孙子。9年前,他们兄妹三个商量着一起开了这家央切尔锅庄。“那时候旅游刚发展起来,我们三兄妹就想,作为锅庄后人,我们做一个新锅庄吧!做成藏汉结合的风格,提供食宿,外地朋友来了,我们可以给他们讲锅庄文化的历史,本地朋友来了也可以一起吃饭聊天。”

直到民国时期,康定的锅庄里仍迎来送往了不少客人。1944年,后来被称为“中国电影高等教育开山宗师”的摄影家孙明经到康定放映他此前拍摄的《西康》系列纪录影片,一行人在木家锅庄受到款待,穿上藏装同木秋云合了影。同年,著名画家吴作人以木秋云为原型,创作了油画《打箭炉少女》,现藏于中国美术馆。

“我30岁前,家里长辈都不跟我们讲锅庄的事情,后来才开始讲一些。”四郎拉姆的表哥说。20世纪80年代,康定残存的老锅庄都已被拆除,承载过藏汉商业活动与情谊的“锅庄”,成了一个历史名词。在锅庄后人们看来,开办“新锅庄”,是重新发展锅庄文化的一次探索,也是对历史的纪念。

“锅庄传承,家的味道”,以此为宗旨的央切尔锅庄,一开业就得到客人们的喜爱,成为康定人聚餐和外地游客接触藏文化的热门选择。同老锅庄一样,“新锅庄”兼具多项功能,提供住宿、餐饮、手工艺品制作销售、土特产销售、旅游咨询等多种服务。但这里最特别的“功能”,或许是成了当地人与各族游客交朋友的平台。

每一天,央切尔锅庄的大厅里,都同时坐着康定人和外地游客;每一天,都有陌生人在这里成为朋友,有时是客人与客人,有时是客人与店员。

一位康定客人告诉我们,这里刚开业时,他就常来坐坐,经常见到的情况是这桌人聊着聊着,就有旁边桌的人听到感兴趣的话题,过来搭话。有时候,一桌客人唱了首藏歌,另一桌客人会跟唱一首,来旅游的客人也会接着唱一首汉语歌曲,还有人唱美声。带小孩的汉族游客遇到带小孩的藏族客人,两家孩子不知不觉就玩到一起,家长们也跟着聊到一起,交上朋友。

四郎拉姆印象里,锅庄最热闹的一天是一个雪夜,她从院子里抓了一把雪,扔到正在吃晚餐的朋友身上,朋友又把雪球砸到隔壁游客身上,游客欣然加入战斗,冲进院子,抱回来一大团雪,整个锅庄就在餐厅里打起了雪仗。笑够了,打完了,玩过瘾了,所有人开始一桌桌敬酒唱歌认朋友,闹到凌晨三四点才舍得散场。

“我们藏族人有种与生俱来的热情。”四郎拉姆说。热情也是锅庄服务的一种传承,不管坐在哪个角落的客人喊服务员,听到的店员都会爽亮地应一声“哎——”。“走进锅庄就是家人,家里人叫你,你肯定要答应。”

除了交朋友,央切尔锅庄也像一个学校。今年23岁的主厨扎西,在锅庄里学会了做汉餐。曾经见到生人就要躲起来的大管家拉姆,在锅庄里学会了落落大方地同客人们聊天。许多游客也是在这里,头一次听说了康定锅庄的来龙去脉。

四郎拉姆说,一些汉族客人会问出许多逗笑店里员工的问题,“你们藏族也吃米饭吗?”“原来你们普通话能说这么好?”……

“有的客人过去对藏族了解很少,有的会相信一些传言。甘孜州这几年旅游业发展突飞猛进,我们希望能通过锅庄里的交往,给人们传递更真实的信息。锅庄这个平台虽然小,但其实能传递蛮多的东西。”四郎拉姆说。

央切尔锅庄回头客很多,在有300多个老客人的央切尔微信“家人群”里,许多人把去锅庄叫作“回家”。成都人杨晓基本每年都要“回家”住个把月,“工作压力一大,我就往那里跑,住几天再回来,相当于解压”。

“店里的人都很好,有人带我去这里玩,有人带我去那里玩,我在央切尔交了一群藏族朋友,从警察到喇嘛。”杨晓读完了店里所有关于藏文化和锅庄历史的书,还跟着店员学写藏语拼音,后来他在成都创业,用藏语词汇取了公司名。

就像过去的锅庄阿佳要照顾好店里的客商,四郎拉姆每天也要跟走进锅庄的客人们聊天,看他们有什么需要,她说这是阿佳的责任。

老锅庄当年那些贸易早已消失,但“新锅庄”成了新的藏汉贸易平台。常有外地商人在这里认识本地朋友,谈成生意,四郎拉姆就给不少藏汉商人牵过线,“你看,今天外面大桌上那位做建材的客人就是这种情况”。当然,也有不少外地客人通过央切尔锅庄从本地人手里购买虫草、松茸等特产。

“我们也是在这些年,慢慢觉得‘新锅庄’应该被赋予更多新的意义,不止是一家民宿,你还展示着一个地区的形象,是文化交流的平台,要有一些文化传递的内容。”四郎拉姆说。

过去,语言不通的汉藏商人通过锅庄交换了茶与马,如今,文化背景不同的汉藏客人通过“新锅庄”交换了对彼此的认识。谁能说这不是锅庄文化的继承与发展呢?

今年,央切尔锅庄正着手打造新店。有热爱藏文化的广东客人,提出与他们联手做一家主打藏汉文化交流的“古道锅庄”。筹备中的第一个项目,是游牧文化项目,计划带领内地游客去草原上放牧,跟随藏族牧民走走草场迁徙路。“我们的主旨是保护青藏高原,希望让外面的朋友体验游牧文化的同时,了解到保护青藏高原生态环境的重要。”四郎拉姆说。

后记

旅游是什么?旅游是一种体验,一种教育,一种乐趣,一种生意。在特色鲜明的民族地区,旅游吸引了日益增多的游客,让不同民族的人们在亲身接触中,进行自然而然的互动,带来对彼此更真实、深入的理解。

以一种润物细无声的方式,旅游的发展正改变着甘孜州,很多故事因此成为可能。

如果不是因为旅游,很难想象,会有回族家庭来到藏族人居住的地区开清真面馆。在新都桥镇,害羞时会用两手紧紧捂住面庞的回族姑娘马苏代,去年跟随父母从甘肃老家来到新都桥,在国道边上开了一家主要招待过路游客的兰州拉面馆。“跑大车的司机们告诉我爸,这边发展旅游,生意好一点。”马苏代的两个的弟弟进了当地的初中,已经可以用四川话和藏语跟同学交流,性格开朗的父亲也交了一群藏族朋友。

如果不是因为旅游,也很难想象,在西湖边上长大的杭州姑娘会来藏地开民宿。来自浙江杭州的孟芳芳在北京认识了藏族丈夫四郎益西,跟着丈夫到甘孜道孚老家探亲时,她喜欢上这里的传统民居。2017年,孟芳芳拍板,一家人放弃在北京的生意,定居道孚。他们开了一家“道孚拉姆藏家客栈”。孟芳芳在客栈里,研制川浙融合菜,又在园子里试种了两三百种中外花卉,打造了一座鲜花常开的高原花园。

这样的故事有很多。包容、开放、欣赏、理解、信任……在每个甘孜文旅故事中,旅游都已成为各民族团结交往的纽带。

“从维护民族团结来讲,文化旅游有利于甘孜州加快融入全省经济文化体系,促进民族交流交往交融,更好地铸牢中华民族共同体意识。我们要增强政治自觉、把握发展规律,充分激发文化旅游的经济效益、民生效益、生态效益和社会效益,走出一条具有时代特征、体现甘孜特色的文旅高质量发展新路子。”甘孜州委书记沈阳很有信心。(记者 王京雪 蒋彤)