【高原行歌】情牵地质三十年 羌塘盆地是我家

| 2024-07-18 来源:香巴拉资讯 | 分享: |

今天的《高原行歌》我们来认识西南石油大学羌塘盆地研究院院长王剑。他把羌塘盆地当作家,三十年如一日,往返藏北高原和实验室,带领团队攻克地质研究难题,为我国油气资源的勘探与开发提供了重要理论支撑。

走进西南石油大学羌塘盆地研究院,首先映入眼帘的就是墙上极具特色的标志,这是王剑教授和团队专门设计的:底部长长的横线代表着特提斯构造域,在昆仑山和唐古拉山之间的就是羌塘盆地,形状像一只高原上正待“起飞”的雄鹰。王剑告诉我们,为了探寻藏北高原地下埋藏的奥秘,他一待就是整整29年。

王剑告诉记者:“因为羌塘盆地处于全球富油气带,它的两边都找到了大型的油气田,而到目前羌塘盆地还没有这么大的油气发现。根据它的地质背景和地质条件,它应该能有很好的生油条件和油气资源前景。”

羌塘,平均海拔5000米以上,含氧量不到内地的40%,被称为“生命禁区”,却也是王剑和团队的“追梦之地”。为了获取关键数据与样品,王剑团队多次深入藏北羌塘无人区。高寒缺氧、狂风暴雪、陷车露宿......他们时刻面临着意外与危险。

“每当我在羌塘高寒缺氧、睡不着觉,或者遇到极其艰难的时候,我也曾经发誓再也不要来羌塘了。可是每次等我回到成都,获得了一堆新的数据以后,又发现了新的问题的时候,我又上了羌塘,就这么反反复复三十多年在羌塘坚持下来了。”王剑这样告诉记者。

30年来,王剑及其团队也在不断地收获“好消息”:他们攻克了一系列地质研究难题,创新提出了青藏高原羌塘含油气盆地演化模式,为推动青藏高原新区油气勘探提供了理论依据,还首次证实羌塘盆地具有良好的成烃与油气保存条件。团队从高原带回来的井深0米到4696.18米的岩石样本作为资料成果,现完整保存在西南石油大学羌塘盆地研究院的科研教学基地,让越来越多的学生直观感受地质科学的魅力。

西南石油大学地球科学与技术学院2023级硕士研究生程生武说:“王老师已经是年过60了,他依然冲在地质考察的前线。不光给我们讲一些理论知识,而且让我们把理论和实践结合起来,我觉得王老师在专业知识以及对地质的热爱、科研探索的精神方面,都是值得我们年轻人去学习的。”

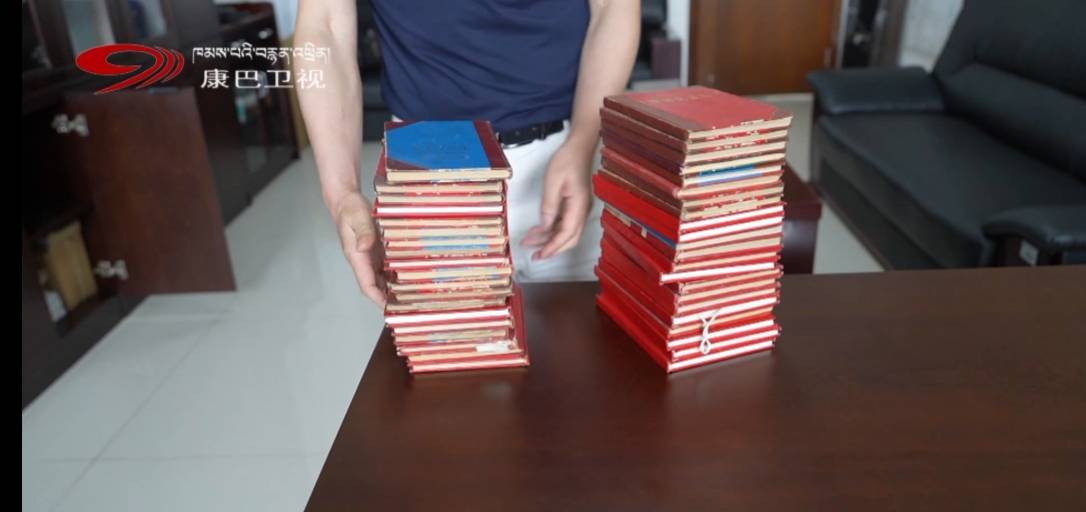

时光飞逝,而地质人追梦不止。王剑的书柜里留存着60多本“野外考察纪录本”,最早的一本是1984年。手绘地质图、考察点坐标、古生物化石、样品标本等内容,都在上面记录得整整齐齐。这些是王剑择一事、终一生最好的见证。

王剑表示:“油气资源是我们国家的战略资源,我为国家的油气资源能够做点事,能够解决或者解答羌塘的很多的有关油气资源的‘谜’,这是我们的一个梦想,也是我们的一个追求,这也是吸引我们多年来坚守在羌塘盆地的一个动力吧。”

编辑 郝莉娜