【“两路”共铸 心向北京】1976年,挑战318(上)——第一次从拉萨到昌都

| 2024-12-13 来源:中国西藏网 | 分享: |

1976年10月,全国各地有1000多名应届毕业的工农兵大学生云集拉萨,支援西藏建设。我有幸成为其中的一员,但因为被分配到昌都的单位工作,所以我的目的地不在拉萨。

此前,我们从甘肃柳园出发,翻越阿尔金山、昆仑山、唐古拉山,经敦煌、大柴旦、格尔木,过沱沱河、通天河、五道梁,下安多、那曲、当雄等地,一路风尘,走走停停,用了9天时间到达拉萨。经过几天休整,前往昌都的同学组成一个新的临时集体,踏上新的征程。目前能记起的有:北京师范大学和北京师范学院(现为首都师范大学)的郭普金、王文斌、王芬、路宝利、钱琪红、朱凤珍、唐艾琴、高爱民, 吉林大学的我、通辽师范学院(现为内蒙古民族大学)的张立新、王渝曙,延边大学的李洪庆、翟利军、严文斌(朝鲜族)、太粉顺(朝鲜族)、崔莲玉(朝鲜族)、张凤顺(朝鲜族),东北师大的贾秀生、王桂芝、赵云琴和四平师院(现为吉林师范大学)的郑玉海、范增禄,还有来自山东的几名同学。昌都地委组织部的彭振海副部长一路陪同。

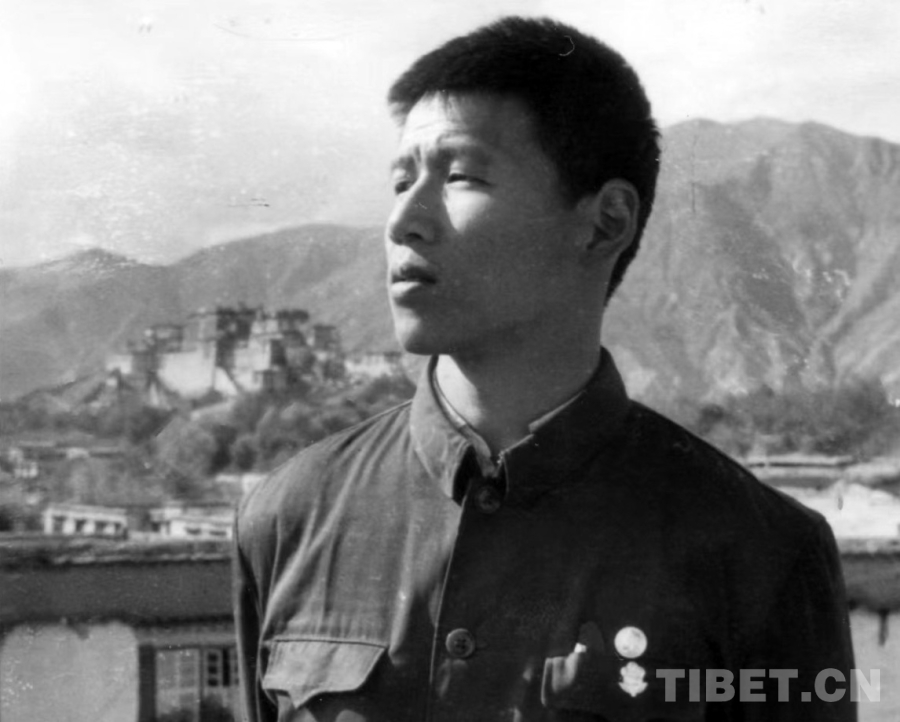

图为范小建进藏时,在拉萨大昭寺拍照留念(1976年10月摄)

那时从拉萨出发到昌都,只知道是走川藏线,并不知道是318国道(因为318国道是1981年才命名的)。对我来说,还有一个“不知道”——在一个月之内,我将会再次征战318!

10月28日凌晨5时,拼了两台车,我们继续向昌都地区进发。第一天经达孜、墨竹工卡、工布江达,因遇塌方堵车,住在了工布江达县。一路上,所见车辆事故频繁。从柳园算起,我在高原已经有一个月了,所以路过海拔5013米的米拉山山口, 好像已经没有什么感觉了。翻过山口之后,有一个很大很急的陡坡,坡下面有几辆汽车的残骸,据说都是翻山时不小心摔下去的,给我留下非常深刻的印象。

沿路越往下走,路况越加凶险,但风景却越来越美,旅行充满了新奇与刺激。这是从柳园到拉萨的路上没有遇到过的,更是没有想像到的。与藏北的莽莽高原相比,这完全是另外一番景象。

过了松多,柏树渐多,更有江南秋色。浓林密树,斑斓多彩,险峰巍然。依天俯瞰,雅江碧透,白浪翻卷,声回万山。坐在车上,我心中不由得赞叹,真是“无限风光在险峰”,江山如画呀!不来此地,怎知西藏有这样一番景色!

图为范小建在西藏林芝毛纺厂旧址留念(范小建提供 2016年8月6日摄)

10月29日一早,塌方已经抢通。我们早7时出发到八一新村吃早饭(此处1980年建镇),再到林芝。海拔3100米的林芝,森林茂密,空气湿润,氧含量比较高,是著名的林芝毛纺厂的所在地。1965年,周恩来总理曾指示上海帮助西藏发展毛纺工业,上海市毛麻公司将其纬纶厂和其它几个小厂合并,迁到林芝八一新村。1966年正式成立林芝毛纺厂,成为当时西藏规模最大的工业企业之一。

但为了赶路,我们没有参观,直接翻越色季拉山。汽车在原始森林中盘上盘下,走过数不清的滑坡和塌方,还有几处巨大的泥石流冲积扇,这对大家的胆量都是新的考验。幸亏,那天还算顺利。因为云雾太重,很遗憾没有看到著名的南迦巴瓦峰。下到迫龙沟,过通麦大桥,当晚住在通麦住宿站。据说在雨季,迫龙沟一带险情最多,水泥桥都被洪水冲走过几座,发生过无数次车毁人亡的重大事故。大家这才初步领略了什么叫“川藏线”。通麦海拔更低,热带雨林气候,据说有猴子、野鸡、狗熊、野山羊之类。

10月30日晨起离开通麦,中午到了波密县所在地扎木镇,当晚住在那里。扎木镇的海拔仅2700多米,气候非常好。镇子不大,木材很多,民居基本都是木头房子。扎木镇前面有一条河,为扎木林场提供了运输的便利。因此,扎木镇又是林业上的一个集材场。扎木一带的风景极具特色。特别是在秋天,因为气候的垂直分布,蓝天白云之下,高山峡谷之间,从雪山到草原,从草原到森林,从针叶到阔叶,植被五颜六色,加上山间溪流淙淙,实在是美不胜收。

10月31日清晨5时出发,到天明已经走了很远一段路程。这一天经过了这一线风景最美和最难翻越的两个路段——先是然乌湖,再是怒江山(业拉山)。然乌湖是高原上的一处堰塞湖,沿峡谷而生。因为湖水的原因,把高山峡谷中色彩斑斓的风景映衬到了极致。而一过然乌沟,马上又是另一番景致。山上到处是裸露的山石,干旱少雨,植被稀疏。

图为在怒江山垭口拍摄318国道(2008年9月8日摄)

经过八宿县,就要跨怒江大桥了。因为赶路,司机师傅没能给我们讲架设怒江桥的英雄故事,便急匆匆地开始爬怒江山。怒江山的盘山路,俗称“七十二道拐”,路途长、弯道多、坡度大,颠颇不平、险象环生。尤其是因为上山的坡道太长,当时解放牌卡车的发动机,几乎没有一部能一口气爬到山顶。爬到一半路程,水箱就会“开锅”,司机同志就要停车加水或等候。

爬到山顶,就到了海拔4200米的邦达草原。那是怒江与澜沧江的分水岭,也是我们第四天晚上的宿营地。从扎木到邦达,一个近乎热带雨林,一个完全是高寒草场,如此反差,真算得上是冰火两重天。在这个海拔高度,大家都感到有不同程度的高原反应。第五天,自然又是一大早就出发,连早饭也没吃,去赶最后的路程。

其实,从邦达草原到昌都只有大半天的路程,但其惊险程度超出想象。特别是在澜沧江边,只有5米多宽的路面,从海拔4000米一路下到3300米,山势极陡,路就像是挂在山坡上,坡度大、路况差、弯道多,路面崎岖不平。车子下山,车与车之间虽然已拉开些距离,但土路上卷起浓重的烟尘,时常遮挡住司机的视线,对于初次体验的我们,要说不紧张,那肯定是讲假话。

一路走来,从拉萨到昌都,路况极差,险象环生,车祸频出,惊心动魄;然而风光奇异,五彩斑斓,高原胜景,美不胜收。这种险与美的结合,给人以极强的心灵撞击,令人难以忘怀。

到了昌都,像到拉萨时一样,又是一番敲锣打鼓,夹道欢迎。我们被暂时安排在昌都军分区招待所,即军分区对面(河西)的一个院坝里,等待进一步的分配。

图为蜿蜒曲折的川藏线昌都段公路(唐召明1988年摄)

昌都坐落在澜沧江上游的两江汇合处。西有昂曲、东有扎曲,在昌都汇合后始称澜沧江。地方不大,被江和山分成了四块。中间是昌都县,东边是军区,西边是地委行署,南面叫马草坝,当时主要是昌都广播站、地委党校和卫校。由于东西两座大山掩挡日光,太阳出的晚、落的早,日照时间短,早晚温差大,晚上冷起来,穿着皮袄都直跺脚,而中午热了穿着背心还要出汗,气候干燥,经常感到口干舌燥。

几天之后,十几位务农的同学先走了。通辽师范和延边大学的同学分别被安排到昌都地区波密县倾多区郎秋乡二队和芒康县徐中区卡布公社卡布大队务农,李洪庆、贾秀生、王渝曙、翟利军、范增禄、赵云琴六人在波密,严文斌、张立新、太粉顺、崔莲玉、张凤顺五人在芒康。