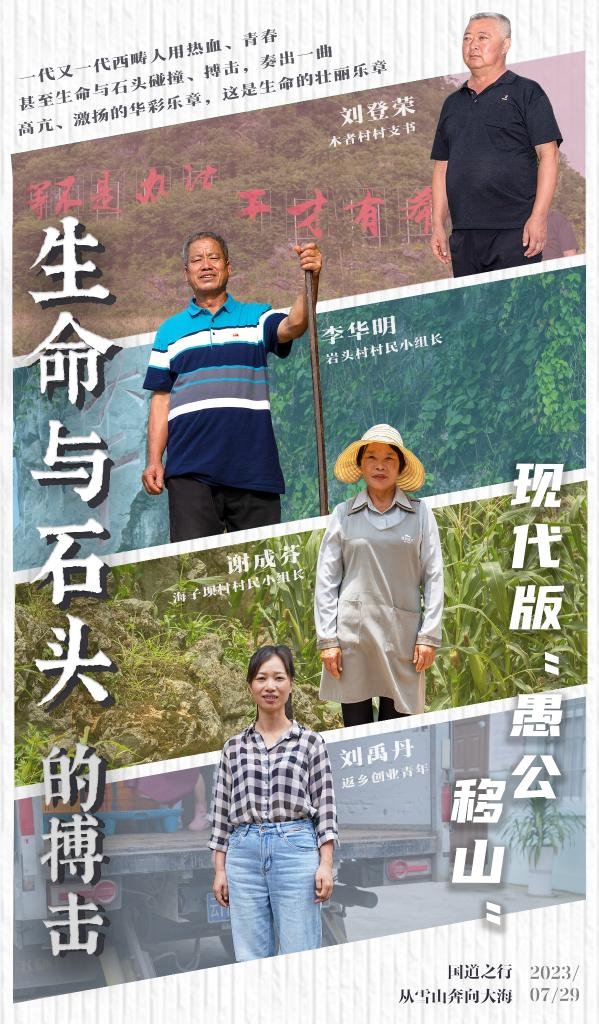

国道之行 从雪山奔向大海丨现代版“愚公移山”:生命与石头的搏击

| 2023-07-30 来源:新华网 | 分享: |

编者按:

这是中国里程最长的公路,北起新疆喀纳斯,南至广西东兴,穿过新疆、西藏、云南和广西,完全建成后全程长达10065公里。

这是世界上海拔最高的公路,翻越举世闻名的昆仑山、冈底斯山、喜马拉雅山……

这是民族特色最浓郁的公路,维吾尔族、哈萨克族、蒙古族、回族、俄罗斯族、藏族、独龙族、傣族、景颇族、壮族、京族……几十个民族沿路而居。

这是让人热血沸腾的公路,她从阿尔泰山奔腾而下,穿过雪山、草原、沙漠、冰川、热带雨林,最终抵达蔚蓝大海。

这就是219国道!

从3月29日开始,我们沿着219国道,从雪山奔向大海,记录祖国壮美风光,讲述新时代的中国故事。

如果你住在山中洼地,每到雨季家就被淹,怎么办?如果你的田地在石头山上,巨石把土地割裂成碎片,怎么办?如果你家身处群山之中,进出只有一条两尺宽的悬崖小道,怎么办?

对于这些问题,西畴人给出了自己的答案:一代又一代人用热血、青春甚至生命与石头碰撞、搏击,奏出一曲高亢、激扬的华彩乐章,这是生命的壮丽乐章。

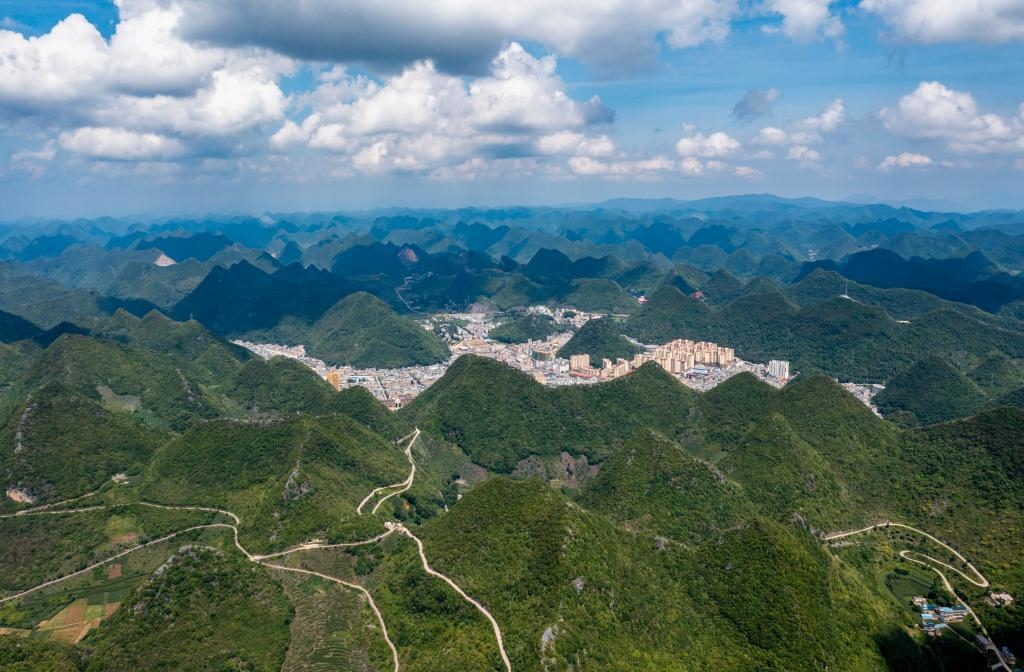

云南省文山壮族苗族自治州西畴县,地处我国石漠化核心区,是全国石漠化程度最严重的地区之一,一个被专家称为“失去生存条件”的地方:99.9%的国土是山区、75.4%的土地石漠化。在这里,怪石嶙峋、群山合围;在这里,石漠化和贫困这对“孪生兄弟”一度让村民陷入“无水可饮、无地可耕、无柴可烧”的境地,到1990年,农民人均年有粮仅238公斤、年纯收入191元,衣不蔽体、食不果腹、屋不避雨的特困农民有2.18万人;也是在这里,一代又一代的西畴人,秉承着“等不是办法,干才有希望”的精神,战山斗山,撼人心魄。

这首生命乐章的序曲是“人定胜天”:刘家塘村四面环山,地势低洼,多雨季节洪水泛滥,田地绝收。1962年,村党支部决定开凿隧洞。随后,村民开始了“惊人之举”——全村男女老少齐上阵,以铁锤、钢钎为主要工具,历时近半个世纪,凿通了高3.5米、宽1.5米,全长300米的穿山隧洞,彻底解决了水患。后来,这个隧洞被命名为“胜天洞”。

山体下的“胜天洞”连接了左侧的公路和右侧的刘家塘村(7月27日摄)。新华社记者 杨植森 摄

在“胜天洞”洞口,记者为李宗明、刘文政和刘学广三位老人拍下了合影,开始凿洞时,他们不过是10多岁的少年,如今都已年近耄耋。谈起往事,他们并没有太多的豪言壮语。

“大家决定把山肚子挖个洞,就是为了让水排出去。”已是满头华发的刘文政老人对记者说。

拼版照片:上图为2015年拍摄的李宗明(右一)、刘文政(右三)和刘学广(右二)与刘家塘村胜天洞的修建者在洞前合影(西畴县融媒体中心供图,苏文林摄);下图为2023年7月27日,李宗明(中)、刘文政(左)和刘学广在胜天洞前合影(新华社记者 费茂华 摄)。

就在刘文政和伙伴们在山肚子里奋力掘进的时候,20多岁的木者村村支书刘登荣,也放响了改造石漠化土地的“第一炮”。

“1990年12月3号炸响第一炮,第一炮就在这里。”在放响“第一炮”的地方,刘登荣对记者说。木者村有很多土地位于“摸石谷”中,顾名思义,这里随手一摸,到处都是石头。土地破碎、乱石林立、岩溶密布,水土流失严重,木者村曾是远近闻名的“口袋村”。

“就是扛着口袋去借粮,基本上苦一年只够吃半年,没钱去买就去向人家借粮,所以人家说我们是口袋队。小伙子找媳妇儿,人家一问说是木者的就说不行不行。”回忆起当年,刘登荣嗟叹不已。

木者村党支部提出:“苦熬不如苦干”,带领村民开始了炸石造地试点工作。“当时没经验,我也才20多岁,第一炮炸了以后,老百姓不愿意支持,后来我们先用党员家的地来做,做好以后让老百姓来看。”看到了改造后的台地,村民沸腾了,全村男女老少,打响了向石头山要地的战斗。奋战105天,建成“三保”(保土、保水、保肥)台地365亩。粮食增产了,收入增加了。

“以前粮仓都空着,把台地做好之后粮食多了,全部堆在上面,一米多厚,就把粮仓压断了垮下来。”说到这里,刘登荣不禁笑了起来。从那时起,“口袋村”的外号只留在人们的记忆里,木者村成为了卖粮村。

拼版照片:左图为2008年刘登荣带领村民一起改造石漠化土地的资料照片(西畴县融媒体中心供图);右图为2023年7月27日,刘登荣站在改造好的台地上留影(新华社记者 费茂华 摄)。

图为2023年7月27日,刘登荣站在当年自己和村民放响“第一炮”的土地上。新华社记者 费茂华 摄

这是7月27日拍摄的木者村“摸石谷”中建成的“三保”台地。新华社记者 陈欣波 摄

7月27日,一位村民在木者村“摸石谷”中建成的“三保”台地上干农活。新华社记者 杨植森 摄

刘登荣和村民们不会想到,他们炸响的这“第一炮”,不仅炸出了一条生路,也炸出了“等不是办法,干才有希望”的西畴精神。木者村的经验很快被推广至全县。向山石要土地,向自然求生存,西畴掀起了轰轰烈烈的炸石造地运动。从1990年到1995年,通过炸石造地、坡地改梯田、中低产田改造等,累计建成高产稳产农田10.7万亩,为跨越温饱线奠定了坚实的基础。

图为2023年7月27日拍摄的一棵种在石头凹里的玉米,西畴县原来的土地大部分都是这样的。新华社记者 费茂华 摄

拼版照片:右图为1991年拍摄的西畴县大邬麻村改造前的石漠化情况(西畴县融媒体中心供图);左图为2023年7月26日拍摄的西畴县大邬麻村改造后的情况(新华社记者 费茂华 摄)。

拼版照片:上图为1991年拍摄的西畴县大邬麻村改造前的石漠化情况(西畴县融媒体中心供图);下图为2023年7月26日拍摄的西畴县大邬麻村改造后的情况(新华社记者 费茂华 摄)。

拼版照片:上图为2010年西畴县长箐村中低产田改造前的资料照片(西畴县融媒体中心供图,吕德仁摄);下图为2011年,西畴县长箐村中低产田改造后的资料照片(西畴县融媒体中心供图)。

胜天洞和木者村的成功故事激励、鞭策了更多的西畴人。在距离刘家塘村不远的山洼里,岩头村的村民小组长李华明也带领村民,开始了生命与石头的搏击。

拼版照片:右图为2013年李华明(左一)和岩头村村民杨运富(中)、李光才(右二)一起修路的资料照片(西畴县融媒体中心供图,陈明凯摄);左图为2023年李华明(左)、杨运富(中)和李光才一起在他们修好的出村路上合影(新华社记者 费茂华 摄)。

“我们村只有15户人家,村子长在悬崖峭壁之上,以前进出村的路是只有两尺宽的悬崖路,八九十岁的老人有10多20年没出过村。村民家养的大肥猪,找了七八个人帮忙抬出去卖,抬到悬崖那个地方,脚一滑,连猪连人跌倒了,猪摔死了,人还受了伤,主人家坐在地上大哭:完了,一年喂的猪全部泡汤了!孩子出去读书来回要走两三个钟头,凌晨5点,大人打着火把,翻越悬崖送他们去上课。”说起往事,李华明感慨万千。2003年,他带着村民挥起大锤砸向峭壁上的巨石。修路真难!悬崖下有人家、电线,不能用炸药,只能用铁锤打,用錾子凿,用膨胀剂撑。铁锹断了,换;手磨破了,忍;人滚下坡,爬起来!

拼版照片:左图为2008年李华明(下)和同伴在修路时在悬崖上打炮眼的资料照片(西畴县融媒体中心供图);右图为2023年李华明在修好的出村路上留影(新华社记者 费茂华 摄)。

拼版照片:左图为2014年拍摄的西畴县岩头村村民在石头凹里取水,这些水是下雨时积的,当时小村民李大鑫(右)只有5岁(西畴县融媒体中心供图);右图为2023年7月26日拍摄的西畴县岩头村村民李大鑫在自己家的院子里接自来水(新华社记者 费茂华 摄)。

“2015年初,终于修通了进村简易路。此后,党委政府帮扶我们沙石料和水泥的资金,我们浇灌成水泥路面,终于圆了我们村八代人祖祖辈辈的通路梦。”开始修路的时候,李华明已经47岁了,他说当时并不知道这条路要修多久,“我这代修不好就交给下一代,但是终究会想办法把它修好。为群众干成一件事,哪怕付出一生,我也觉得值得。等不是办法,干才有希望。”

这是7月26日拍摄的西畴县山间公路,右侧这条是岩头村村民小组长李华明带领群众修建的最后一公里进村道路。新华社记者 陈欣波 摄

这是7月26日拍摄的西畴县山间公路一景,远处是县城。新华社记者 陈欣波 摄

“等不是办法,干才有希望!”这是李华明和记者说得最多的一句话,而这样的精神,早已融入西畴人的骨血,并不断激励着他们与命运抗争。2021年,外交部发言人华春莹在社交媒体上向世界介绍了一位中国女性,她带领村民摆脱贫困的同时也控制住了乳腺癌病情——她就是海子坝村村民小组长、共产党员谢成芬。华春莹写道:“罹患乳腺癌的她通过种植核桃、修路等方式,带领当地人民摆脱了贫困。这被称作‘西畴精神’。”

“西畴前辈们那种不服输、不认命的拼劲和闯劲激励着我,遇到困难的时候一定要坚持下去,去想办法解决困难,不要退缩。”谢成芬回忆起修路的初衷时说,“我们的生活为什么这样贫穷,我们为什么跟其他地区差距很大,就是由于公路不通。”

2008年,在县、乡党委政府的支持下,谢成芬发动本村的17户人家集资投劳,向大山和贫困“宣战”。2010年7月,苦干近3年,全长8.8公里的水泥路终于全线贯通。

拼版照片:左图为2009年谢成芬(前左)带领村民一起修路时的资料照片(西畴县融媒体中心供图);右图为2023年7月27日,谢成芬站在修好的出村公路上(新华社记者 费茂华 摄)。

7月27日,谢成芬在家中搭建的大棚内打理人工种植的金线莲植株。新华社记者 陈欣波 摄

7月27日,谢成芬在家中搭建的大棚内查看人工培养的金线莲幼苗。新华社记者 陈欣波 摄

还有居住在深山的张家老林村的张仁贵家,一家4口,3人是残疾,硬是凭着大锤、铁杆和锄头等简陋工具,用两年时间在石山中“抠”出两公里多的进村公路;鸡街乡的肖家塘村,邓招才、侯寿高、姚仕元、姚仕斌4个人,每天清晨7点半开工,晚上8点收工,风雨无阻苦战6年,在石头山中修出了5公里道路……这些都是真实的现代版“愚公移山”的故事。

20多年来,当地群众炸石造地10多万亩,人均耕地从过去的0.3亩增到了0.78亩;20多年来,西畴人凭着一股子韧劲,在悬崖峭壁中开挖出了3000多公里道路,公路密度达到云南省平均水平的3倍——如今,在西畴,蜿蜒曲折的水泥路可以通往任何村寨,犹如刻在山野间的壮美诗行。

刘登荣、李华明、谢成芬……在生命与石头搏击奏出的乐章中,一个个身影化为最强有力的音符,鼓舞、召唤着新一代的西畴人。从20世纪90年代至今,西畴县治山、绿化、修路、兴业等领域先后涌现出400多名各类先进典型。

这是7月26日拍摄的夕阳下的西畴县城一景。新华社记者 陈欣波 摄

在一家远近闻名的豆腐加工厂,记者见到了被称为“豆腐西施”的刘禹丹,她是名牌大学毕业生,放弃外企工作回到家乡创业。

“只要想干事、敢干事,青春也能在大山深处绽放。”刘禹丹说。目前,占地1700平方米的工厂已经投产运行,生产的豆腐制品走出了西畴,走出了云南。

“我觉得西畴精神的本质就是生命的本质,不断向上生长的力量,就是只要有机会就一定不会放弃,不会抛弃,然后去争取任何可能的希望和机会。”在谈到对西畴精神的理解时刘禹丹对记者说,“不要等着什么都不干,只有去干才会有希望,我们才能很好地生活下去。”

7月27日,刘禹丹在自己的豆腐加工厂内。新华社记者 陈欣波 摄

7月27日,两名工人在刘禹丹的豆腐加工厂内工作。新华社记者 陈欣波 摄

西畴人骨子里那种不服输不认命的倔强不仅在村民们战天斗地的过程中闪烁着光芒,在脱贫攻坚乃至乡村振兴大路上,同样熠熠生辉。女儿脑瘫、自己遭遇车祸导致下半身瘫痪的张贵相在当地党委政府帮助下,成为种草莓的行家里手,还带动数十户群众增收;“90后”制茶创业者杜岑邀请专家教茶农采茶制茶,带动每户茶农每年平均增收5000元……在西畴,现代版“愚公移山”的故事,仍在继续。

2022年,西畴县全年完成地区生产总值664099万元,比2021年同比增长3.0%,两年平均增长7.9%。城镇常住居民人均可支配收入34875元,同比增长2.9%;农村常住居民人均可支配收入13625元,同比增长6.9%。

7月27日,工作人员在云南西畴县西洒镇的中药材基地修补遮阳网。新华社记者 吕帅 摄

7月27日,工作人员在云南西畴县西洒镇的中药材基地修补遮阳网。新华社记者 吕帅 摄

7月27日,工作人员在西畴汤谷文化创意产业园为产品喷漆。新华社记者 吕帅 摄

这就是西畴的故事:石头,坚硬、冷酷、强大到貌似不可战胜,但在这场生命与石头的搏击中,看似柔弱的生命以自己充满热情且韧性十足的不断冲击,战天斗地,最终,感天动地,改天换地。

策划:李银、郑卫

统筹:费茂华、周大庆、刘金海

记者:费茂华、陈欣波、杨植森、吕帅

新媒体编辑:林繁晶、徐嘉懿、周大庆、郝建伟

海报:崔文

翻译:朱武钦