瞭望·治国理政纪事|打造自然保护地典范

| 2025-04-20 来源:新华网 | 分享: |

◇“加强以国家公园为主体的自然保护地体系建设,打造具有国家代表性和世界影响力的自然保护地典范。”2024年6月,习近平总书记在青海考察期间这样强调。

◇2019年6月,中办、国办印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》,对建立以国家公园为主体的自然保护地体系进行全面部署。当月,青海省政府与国家林业和草原局全面启动共建以国家公园为主体的自然保护地体系示范省。

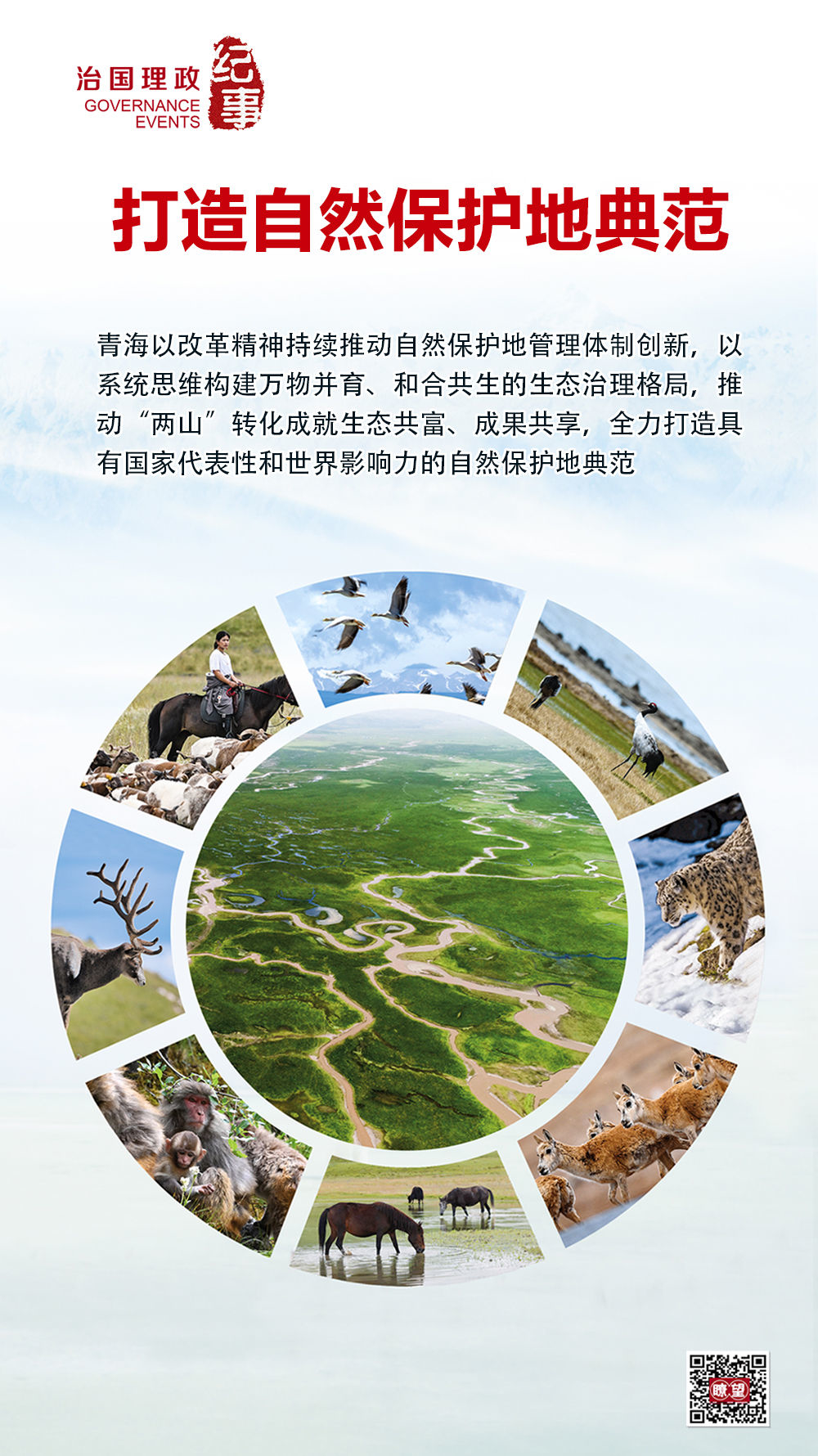

◇青海以改革精神持续推动自然保护地管理体制创新,以系统思维构建万物并育、和合共生的生态治理格局,推动“两山”转化成就生态共富、成果共享,全力打造具有国家代表性和世界影响力的自然保护地典范。

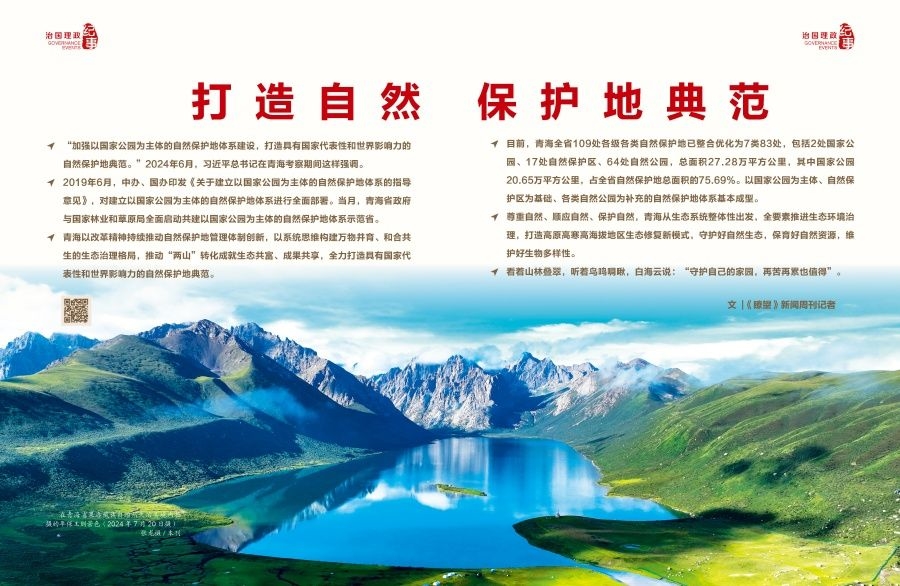

◇目前,青海全省109处各级各类自然保护地已整合优化为7类83处,包括2处国家公园、17处自然保护区、64处自然公园,总面积27.28万平方公里,其中国家公园20.65万平方公里,占全省自然保护地总面积的75.69%。以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系基本成型。

◇尊重自然、顺应自然、保护自然,青海从生态系统整体性出发,全要素推进生态环境治理,打造高原高寒高海拔地区生态修复新模式,守护好自然生态,保育好自然资源,维护好生物多样性。

◇看着山林叠翠,听着鸟鸣啁啾,白海云说:“守护自己的家园,再苦再累也值得”。

生态,是青海最鲜明的底色。

雪山接天际、冰川镶云边,湖泊似星罗、湿地如棋布……青海的各类型生态要素完备,是享有“山宗水源路之冲”美誉的大美之地。这里,是我国重要的生态安全屏障,也是全球气候变化的敏感区和重要启动区。

青海最大的价值在生态,最大的责任在生态,最大的潜力也在生态。把青海生态文明建设好、生态资源保护好,是党中央赋予青海的重大职责使命。

自然保护地是生态建设的核心载体,在维护国家生态安全中居于首要地位。青海现有自然保护地总面积27.28万平方公里,占全省国土面积的39.16%,占全国自然保护地总面积的14.74%。

对青海的自然保护地体系建设,习近平总书记念兹在兹。

2016年8月,习近平总书记在青海考察时强调,“加强自然保护区建设,搞好三江源国家公园体制试点”。

2021年6月,习近平总书记在青海考察时强调,要落实好国家生态战略,总结三江源等国家公园体制试点经验,加快构建起以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系,守护好自然生态,保育好自然资源,维护好生物多样性。

“加强以国家公园为主体的自然保护地体系建设,打造具有国家代表性和世界影响力的自然保护地典范。”2024年6月,习近平总书记在青海考察期间这样强调。

2019年6月,中办、国办印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》,对建立以国家公园为主体的自然保护地体系进行全面部署。当月,青海省政府与国家林业和草原局全面启动共建以国家公园为主体的自然保护地体系示范省。

《青海省贯彻落实〈关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见〉的实施方案》《青海省推进以国家公园为主体的自然保护地体系现代化建设总体规划(2023—2035年)》《青海省自然保护地优化整合方案》……青海出台系列文件做出部署,以改革精神持续推动自然保护地管理体制创新,以系统思维构建万物并育、和合共生的生态治理格局,推动“两山”转化成就生态共富、成果共享,全力打造具有国家代表性和世界影响力的自然保护地典范。

青海省委主要负责同志表示,青海坚守生态保护第一、国家代表性、全民公益性理念,以国家公园示范省建设为抓手,坚持规划引领,为打造健全具有国家代表性和世界影响力的自然保护地典范制度体系,探索更多可复制可推广的青海经验。

在青海湖拍摄的斑头雁(2024年5月24日摄)。新华社发 杨涛 摄

位于可可西里的藏羚羊(资料照片)。新华社发 潘彬彬 摄

在三江源国家公园拍摄到的雪豹(资料照片)。新华社发

体制试点 体系示范

青海,是“中华水塔”守护者。每年,600亿~900亿立方米优质淡水从青海奔腾而出,滋养华夏大地。坐拥510万公顷湿地,青海是我国乃至世界上影响力最大的生态调节区。这里也被誉为高寒生物种质资源库,是我国生物多样性保护优先区域之一。

近年来,青海以“分类科学、布局合理、保护有力、管理有效”为目标,坚持高标准高质量推进建设占地面积大、管理最严格、发挥世界级保护价值和功能的自然保护地。

构建科学合理、保护有力的自然保护地体系。

三“核”引领,先行探路。建设以国家公园为主体的自然保护地体系,青海的优势得天独厚。2016~2017年,三江源国家公园体制试点、祁连山国家公园体制试点接连落地青海。2021年10月,三江源国家公园正式设园,成为全国首批、排在首位、面积最大、海拔最高、高寒生物多样性最丰富的国家公园。目前,祁连山国家公园设园准备工作已全面完成,青海湖国家公园创建工作正在高水平推进中。

作为三个国家公园的在建省份,青海出台自然保护地管理体制建构方案等18项制度办法,发布自然保护地建设规范等4项技术标准,在探索形成规范统一的自然保护地制度标准体系方面拿出“青海方案”——

突出国家公园的核心引领作用,持续带动周边自然保护地联网成群、互通互联互鉴;着力加强自然保护地片状区域间生态廊道建设和保护;协同推进三江源生态屏障、祁连山生态屏障、柴达木盆地、泛共和盆地、河湟谷地五大区域内自然保护地保护管理,实现点、线、面一体化系统保护。

划定红线,有力保护。青海将整合优化后的自然保护地,生态功能极重要、生态极脆弱区域,以及目前基本没有人类活动、具有潜在重要生态价值的生态空间,划入生态保护红线。目前,青海共划定生态保护红线面积29.64万平方公里,主要分布在三江源和祁连山地区、柴达木盆地和环青海湖地区,少量分布在河湟谷地。其中,各类自然保护地面积占比达90.25%。

整合优化,布局成型。为稳妥解决自然保护地交叉重叠、范围不清以及历史遗留问题和现实矛盾冲突,青海于2019年3月在全国率先启动自然保护地调查评估和整合归并优化工作。当地对原有各类自然保护地开展综合评价,按照保护区域的自然属性、生态价值和管理目标进行梳理调整和归类,实现一个保护地、一套机构、一块牌子。

目前,青海全省109处各级各类自然保护地已整合优化为7类83处,包括2处国家公园、17处自然保护区、64处自然公园,总面积27.28万平方公里,其中国家公园20.65万平方公里,占全省自然保护地总面积的75.69%。以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系基本成型。

完善权责统一、规范高效的国家公园管理体制。

针对自然保护区、自然遗产地、国家(国际)重要湿地等各类生态功能区在管理上各自为政、互不融通问题,青海持续创新国家公园管理体制,探索建立具有青海特点的国家公园现代化治理体系。

三江源国家公园创新管理体制,横向减少管理部门、纵向压缩管理层级,实现“一把尺子量到底,一块牌子管到底”。三江源国家公园体制试点期间,青海整合试点范围内6类15个保护地及相应管理机构,设立三江源国家公园管理局。同时,对园区所涉四县进行大部制改革,整合各部门生态保护管理和执法职责,设立生态环境和自然资源管理局。

祁连山国家公园(青海片区),涉及4县市20个乡镇119个村(牧)委会。为充分发挥基层村组织的力量,祁连山国家公园青海省管理局以国家公园内社区村两委为依托,探索建立“村两委+”社区共建共享模式,以生态保护、生态科研、生态文化为抓手,不断延伸国家公园管理的“末梢神经”。

青海湖国家公园构建“管理局-管理分局-保护站”三级管理体系,实行管理局与地方干部交叉任职,形成省州县乡上下联动、横向贯通的管理运行体制。

探索措施有效、保障有力的协同联动模式。

自然保护地建设涉及多个行政区和职能部门,实现措施有效、保障有力的治理效果,必须充分动员“条块”力量,实现协同联动。

纵向上,青海与国家林草局、西藏建立联席会议制度,针对三江源国家公园唐北区域,形成统一政策、统一规划、分别管理、分别负责的“两统一、两分别”工作机制。加强与甘肃、西藏、新疆等省(区)的沟通协作,加大跨区域联动保护执法力度。

横向上,青海深化林草部门与公检法司等各部门的高效协同,创新探索衔接有序、措施有效、保障有力的联动模式,推动实现行政执法与刑事司法一体运行。强化林草部门与自然资源、生态环境、水利等部门之间的沟通合作,健全完善综合执法长效机制,持续推进“绿盾”自然保护地强化监督,加大违法违规行为打击力度,确保自然保护地生态安全稳定。

青海门源县境内的祁连山国家公园老虎沟管护站的生态管护员在巡护祁连山(2025年1月28日摄)。张龙摄/本刊

一体保护 系统治理

湖中,半河清水半河鱼;水上,北归候鸟翩跹嬉戏;岸边,普氏原羚撒欢腾跃……青海湖的裸鲤资源蕴藏量达12.75万吨,普氏原羚数量达3400余只,栖息水鸟数量达60.6万只。近年来,荒漠猫、白唇鹿等珍稀物种重新回归视野,过去难得一见的黑颈鹤、黑鹳、大天鹅等频频亮相。万物并育,吟唱蓬勃的生命之歌。

尊重自然、顺应自然、保护自然,青海从生态系统整体性出发,全要素推进生态环境治理,打造高原高寒高海拔地区生态修复新模式,守护好自然生态,保育好自然资源,维护好生物多样性。

全链条守护“中华水塔”,确保一江清水向东流。

完成五级河湖长体系建设,覆盖三江源、青海湖、黑河等全部的重点生态功能区;出台水资源刚性约束、节约用水等制度,确保“中华水塔”丰盈;深入实施长江经济带和沿黄河省(区)工业园区水污染整治专项行动……青海强化源头责任、干流担当,坚持大保护大协同,构建水资源、水环境、水生态系统治理体系,推动上下游、左右岸、干支流共同涵养水源、保持水土和治理生态。

近五年,三江源水体与湿地生态系统面积净增加309平方公里,水源涵养量年均增幅6%以上,长江干流连续5年、黄河干流连续3年全线水质稳定保持在Ⅱ类,保水、增水、净水核心功能持续增强。

全要素推进生态环境治理,筑牢生态安全屏障。

青海祁连山区山水林田湖生态保护修复试点项目,是我国“山水林田湖生态保护修复试点项目”先期启动的五个试点之一。当地稳步推进山水林田湖草沙冰一体化保护和系统治理,以最严管控措施,保护生态系统原真性、完整性,区域内水源涵养功能明显增强,冻土稳定性不断提升。

与试点前相比,当地植被面积增加51.27平方公里,2/3以上植被呈总体改善趋势,植被初级生产力提升12.67%,生态系统固碳释氧量增加7.7%,植被生态质量指数提升7.3%,地表水水质总体呈Ⅱ类以上,生态环境呈现新面貌。

青海坚持全要素推进生态环境治理,统筹实施各类生态修复工程,持续提升生态系统稳定性。

当地持续加强荒漠化综合防治,荒漠化和沙化土地持续呈现“双缩减”态势。青海省林业和草原局生态修复处相关负责人介绍,十年来,青海累计完成防沙治沙任务1337万亩,全省一半以上可治理沙化土地得到有效治理。

扎实开展大规模国土绿化行动,青海完成天然林保护与营造林、退化草原修复等治理修复任务,增厚“绿色家底”。以三江源国家公园为例,目前这里林草覆盖率达到69.4%以上,黑土滩治理区植被覆盖度由不足20%增加到80%以上。

全方位探索生态修复模式,重塑高原高寒高海拔地区山水底色。

近日,青海湖开湖破冰,几个月后将迎来每年一度的裸鲤洄游奇观。

裸鲤是青海湖特有的指示性物种,对维持生态链安全和生物多样性至关重要。2002年到2023年,青海湖裸鲤资源量增加近46倍。“这一变化的关键在于封育。”青海湖景区保护利用管理局副局长久谢说,青海于2021年启动第六次封湖育鱼,为期10年。

青海顺应自然规律,实施严格保护保育,给大自然休养生息足够的时间和空间,依靠自然的力量恢复生态系统平衡。与此同时,综合运用自然恢复和人工修复两种手段,努力寻求生态保护修复的最佳解决方案,切实推动实现生态系统的原真性和完整性。

为了让数千万亩植被退化的黑土滩重现“生命绿”,青海培育披碱草、冷地早熟禾、中华羊茅等本土草种。“我们积极探索示范推广草种组合搭配、配方施肥、有害生物防控等技术,为草原生态保护修复提供强有力科技支撑。”青海省林业和草原局草原管理处处长张洪明说。

据统计,“十四五”期间,青海通过围栏封育、种草改良、鼠害防治等举措,累计完成退化草原保护修复4744万亩、草原有害生物防控7474万亩。

据监测,2024年全省草原综合植被盖度达到58.56%,比2020年的57.44%提高1.12个百分点;中度以上退化草原从27194.15万亩下降为18850.24万亩,减少30.68%,其中黑土滩退化草原从8342.72万亩下降为6239.44万亩,减少25.2%,美丽青海成色更足。

全时段开展科研监测,技术赋能建设智慧自然保护地。

红外相机清晰捕捉青海湖流域珍稀野生动物活动轨迹;无人机巡护提高祁连山国家公园管护员工作效率;监测方舱车通过卫星传输格拉丹东冰川画面,让人不出家门就能看到长江源头“一滴水”的形成过程……科技手段的应用,让自然保护地建设更智慧。

青海地广人稀、交通不便,在青海开展系统性环境监测曾是个难题。近年来,青海开展全时段科研监测,实时掌握自然保护地内物种变化、人为活动等信息,为精准开展全省草地退化,黑土滩、黑土坡恢复治理等工作提供基础保障。

2016年,青海启动建设“生态之窗”远程观测系统。经过持续建设,如今通过高清摄像头,千里之外的工作人员在办公室点击鼠标、切换画面,就能实现对重点生态功能区的实时监测。

从最初的6个观测点位扩建到现在的76个,“生态之窗”将“中华水塔”的大美风光逐帧呈现,积累的珍贵画面和相关数据也逐步应用到江源气候、生态环境分析研究中。

生态为民 共享福祉

推动人与自然和谐共生,是我国自然保护地建设的一大突出特点。青海以保护自然、服务人民、永续发展为目标,坚持生态保护、绿色发展、民生改善相统一,打造自然保护地共建共享、和谐共生的典范。

聚力共建,守护美丽家园。2020年,与林海雪原打了半辈子交道的白海云,成为青海大通北川河源区国家级自然保护区的生态管护员。他的工作,是与其他15名管护员分班组,对面积为10.79万公顷的保护区开展实地巡护。

看着山林叠翠,听着鸟鸣啁啾,白海云说:“守护自己的家园,再苦再累也值得”。

青海按照生态保护需求设立生态管护岗位,优先安排原住居民就业,并建立与经济社会发展相适应的补助标准动态调整机制,有效强化基层管护能力。

目前,三江源国家公园共有17211名生态管护员。青海全省共设置草原、森林、湿地生态保护公益岗位14.51万个。2024年,青海落实生态护林员劳务报酬、非国有林生态保护补偿、退耕还林政策补助17.15亿元,吸纳4.48万农牧民参与林草工程,越来越多人从草原利用者转变为生态管护者和获益者。

“处理好人与自然的关系,是生物多样性保护的关键。对于世代居住在国家公园内的牧民而言,参与生态管护和建设是我国国家公园建设的一大亮点。”三江源国家公园管理局局长邱纪春说。

“两山”转化,吃好“生态饭”。清晨,洁白的云朵缭绕在山间,蔚蓝天幕下,灰色房顶的琉璃瓦房反射着银光。一排排富有特色的民居,沿着山势错落有致地分布在山坡上。登高放眼,远处牛心山上的积雪清晰可见。

这个静谧的村庄叫拉洞台,位于祁连山下的海北藏族自治州祁连县八宝镇。依托祁连大草原壮美风光,土生土长的李长峰在山东援建资金支持下,在村里开了一家名叫天境星空居的民宿。“夜晚,游客们在房间就可以与星空对话。”李长峰说。目前,拉洞台村273户村民中,已有65户利用自家民房开起民宿。

青海践行“绿水青山就是金山银山”理念,扶持和规范原住居民从事环境友好型经营活动,在自然保护地控制区内划定适当区域,开展生态教育、自然体验、生态旅游等,不断满足人民群众对优美生态环境、优良生态产品、优质生态服务的需要。

每年“五一”到“十一”期间,众多来自世界各地的登山“发烧友”向海拔6178米的玉珠峰进发。玉树藏族自治州曲麻莱县曲麻河乡昂拉村,牧民才丁做登山向导,一周能挣近4000元。

昂拉村共有458户、1286人。在体育部门和当地政府支持下,村里培训了近20名登山向导,一些牧民从事后勤保障、司机等与登山相关的工作。仅在2023年,昂拉村的登山产业相关收入就接近120万元。

涵育素养,增强生态自觉。“现在道路通了,科技也发达了,有很多专家来三江源科考。我也想知道,家乡的水源地怎么变多了?远处的冰川为什么会融化?”2016年,玉树藏族自治州牧民巴洪加罗组建志愿者队伍,对长江上游通天河支流聂恰曲开展水源观测。

9年多来,这支以长江源区古冰川遗址“索布查叶”命名的青年志愿者服务队,已发展至140多人。借助先进技术和设备,巴洪加罗和团队成员记录冰川周围767处水源、125个湖泊、70个不冻泉的位置、水深等数据。

为进一步提升公众尊重自然、顺应自然、保护自然的意识,青海大力培育弘扬生态文化,加快形成全民生态自觉。

青海印发《关于加快推进青海国家公园自然教育高质量发展的指导意见》《青海省自然教育大纲》,并于2022年设立第一批31处国家公园示范省自然教育基地。以祁连山国家公园(青海片区)为例,这个面积达158万公顷的自然保护地,已累计接待自然教育访客超过10万人次。

“青海将在完善自然保护地规划体系、打造现代化自然保护地、推动共建共管共享等方面持续发力,把国家公园示范省‘金字招牌’举得更高、擦得更亮。”青海省林业和草原局局长杜平贵说。

(文 |《瞭望》新闻周刊记者:黄豁 史卫燕 李琳海 王金金)

(《瞭望》2025年第16期 )